毎年10月、オランダ南部のアイントホーフェン市で開催されるデザインの祭典「ダッチ・デザイン・ウィーク(DDW)」が今年も盛大に開かれました。23年前に始まった同イベントは年々規模が拡大し、現在は世界中から2,600人のデザイナーが出展する一大イベントに発展しています。

今年のテーマは「Real Unreal(現実と非現実)」。私たちは現実と非現実を理解しているのだろうか……という問いが投げかけられました。出展された作品は、建築やインテリア、ファッション、小物、食品から都市空間、ゲーム、社会コンセプトまで、実にさまざまですが、今年はそのテーマゆえ、特に「AI」を使ったものが目立ちました。

DDWのメイン会場のひとつである「Strijp-S(ストライプS)」の広場。30万人以上が訪れた。

「AIでどう作品を作るか?」人間とAIの対話を模索する

AI技術が進化する現在、多くのデザイナーたちがAIを作品に利用しています。今年のDDWでは、AIが作成した詩やアート、音楽、ミュージックビデオ、ドキュメンタリーなどが展示され、AIの能力レベルがかなり高まっていることが実例として見られました。

インスタ・アーティストMarc Tudiscoさんの作品「Project Human」

こちらはインスタグラムで作品を発表している「インスタ・アーティスト」、Marc Tudiscoさんの「Project Human」。AIで生成した作品で、身体改造とアイデンティティの境界を表現しています。インスタグラムのビューアーからどんなリアクションがあ�ったかも展示しており、「どうやって作っているのか、プロセスを知りたい」というコメントも。

アートギャラリーの「MU」では、AIの生成によるさまざまな作品を展示。Paul Trillo氏が監督・編集したWashed Outのミュージックビデオ「The Hardest Part」などが紹介されました。Trillo氏は「Open AI」でテキストから動画を生成する「Sora」を使って作品を作ったパイオニア的存在です。若いカップルが学生時代に出会い、結婚し、大人の生活に入っていく過程を描いたこのビデオクリップは、AIのクリエイティビティに関する議論を巻き起こし、映像アーティストの職もAIに奪われるとの懸念も生みました。

このビデオ作品を作るに当たって、Trillo氏は長いプロンプトでAIに指示を出し、約700本のクリップで230分の映像を生成。それを最終的に4分に編集したといいます。ここでは、AIと人間のコミュニケーションに使う新しい言語としての「プロンプト・イングリッシュ」も一部公開されました。

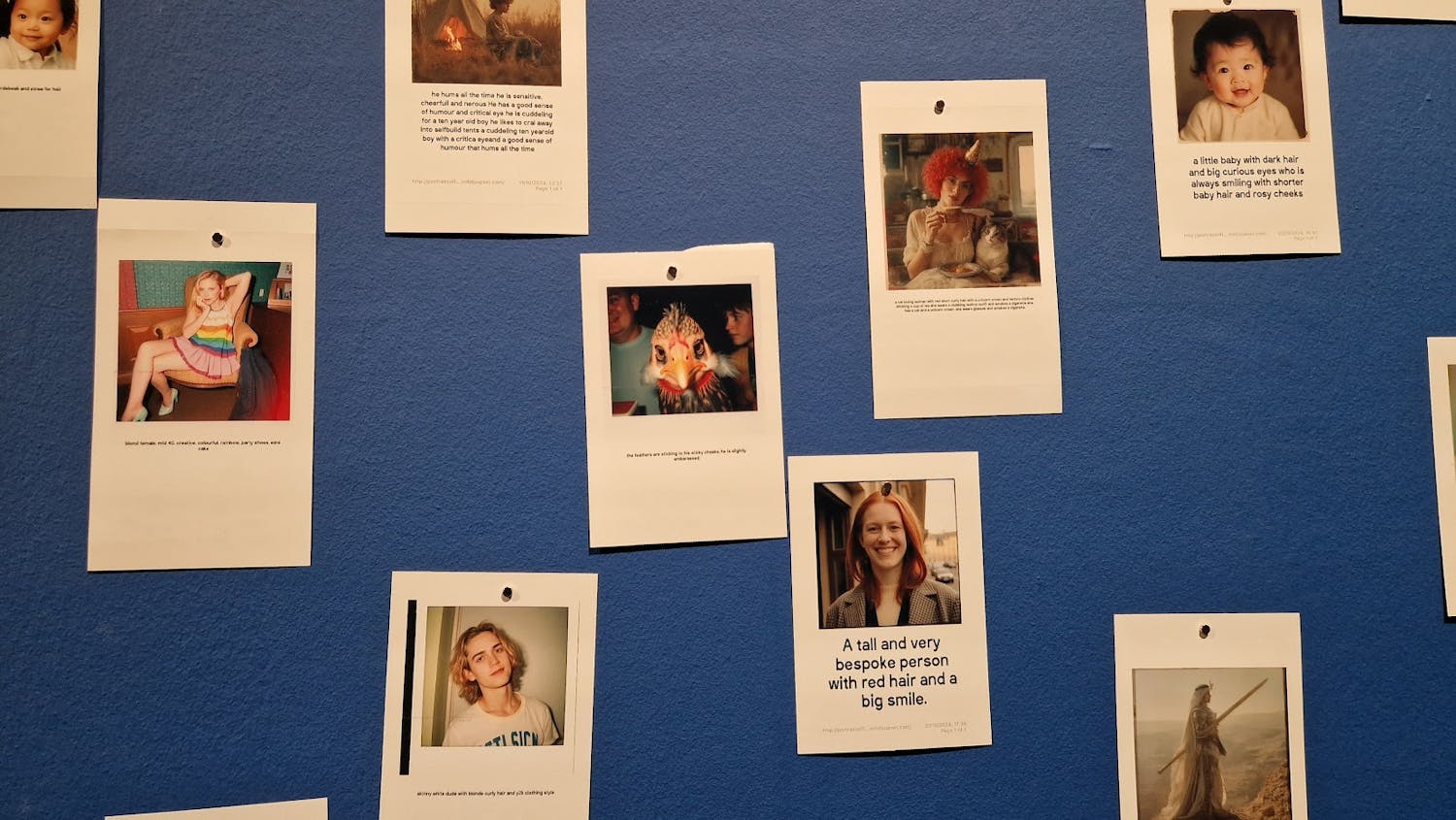

「背が高くてとても礼儀正しく、赤毛で大きな笑顔の女性」「黒髪で好奇心旺盛な目をした赤ちゃん。いつも笑顔で、髪は短く、バラ色の頬をしている」など、来場者が入力したプロンプトでAIが生成した人物たち

さらに、こうしたプロンプトを来場者が書いて体験するコーナーもありました。実際にAIを使って自分の好きな人物を写真に描き出すというもので、外見のみならず、内面も含めた描写をAIに指示することで、より意味のある人物像を描き出せることが分かります。AIがこれら異なるアプローチをどのように処理し、どのようなアイデンティティベースを作り出すのか、興味深い結果が示されました。

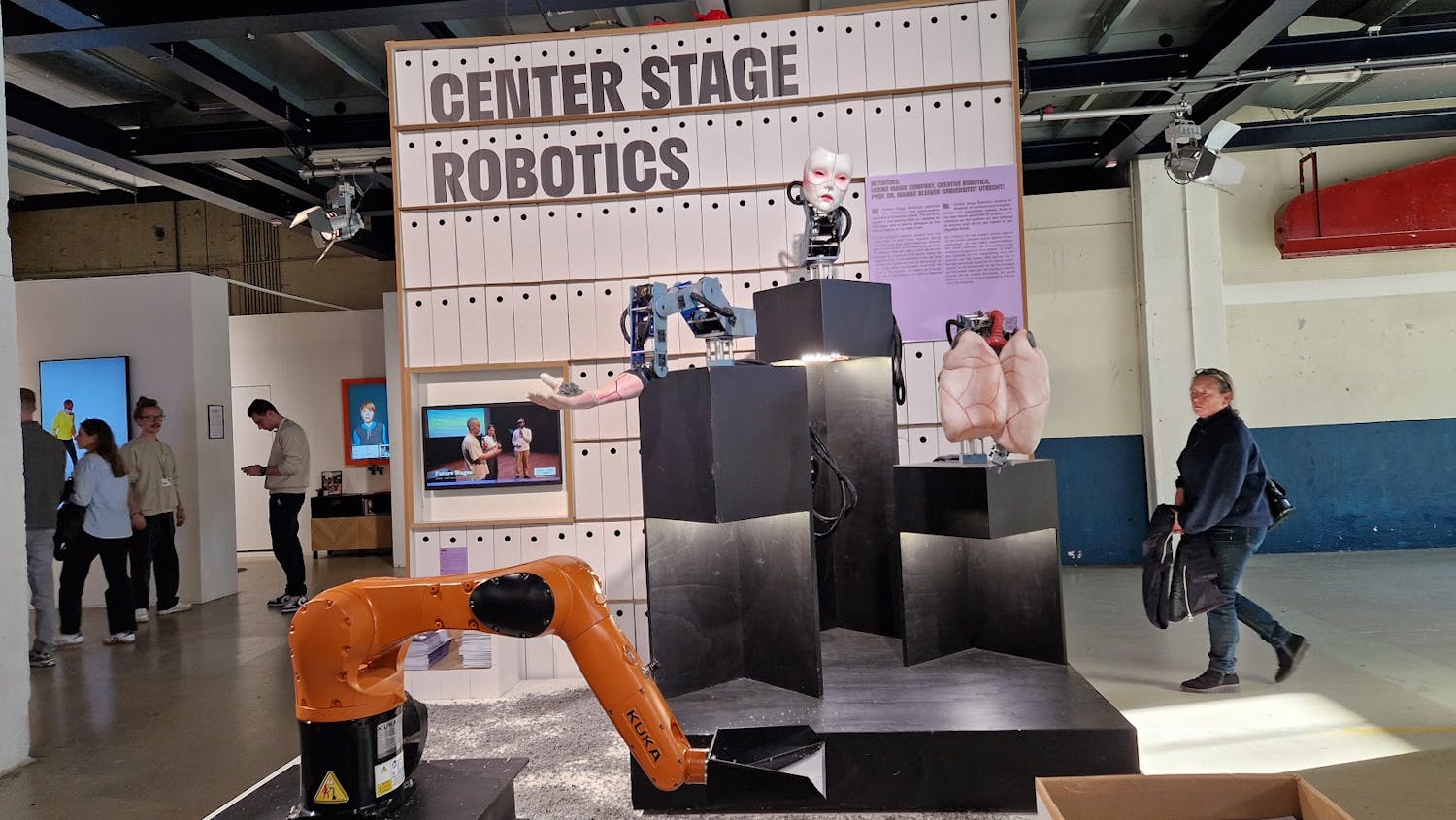

「Center Stage Robotics」の舞台で活躍するロボットたち

「Klokgebouw(クロックヘボウ)」というメイン会場では、ロボット俳優をシアターに活用するプロジェクトも紹介されていました。これは、「Center Stage Robotics」という組織によるもので、同組織は劇団「Ulrike Quade Company」を中心に、ビジュアルアーティストのBram Ellens氏、ロボットを使ったライブイベントの企画運営会社「Event Robotics」、そしてユトレヒト大学が集まって結成した組織です。

アートとテクノロジーと人間性の境界を曖昧にしようと、近年は特に産業用ロボットを舞台に活用しています。ロボットを採用する意義についてメンバーの1人は、「完全な死を表現したり、首を360度回せたり、人間にはできないような動きができます。また、人間には危険なこともロボットなら可能です」と、説明。舞台芸術にロボットを取り入れることで、観客に新たな体験を与えるとともに、ロボットの表現力向上も促しているといいます。

学校でも企業でも、AIを教育に活用

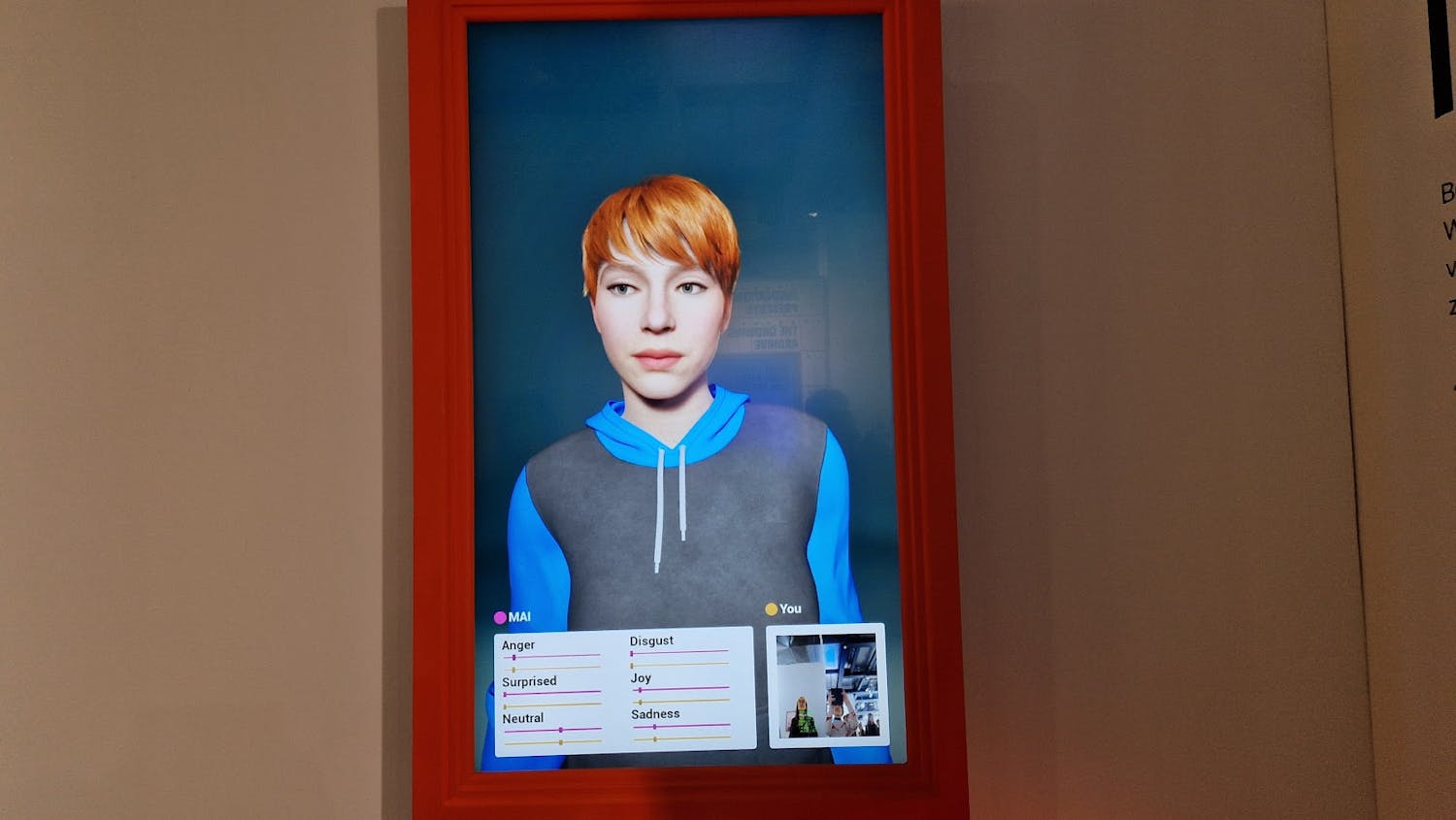

オランダでは人口の高齢化や移民の増加、労働条件の偏りなどを背景に、教師や看護師が足りないという社会課題があり、そこにAIをどう活用していくかが焦点となっています。オランダ南部のティルブルフ市を拠点とする「MindLabs」は、ティルブルフ大学、フォンティス応用科学大学、ROC Tilburg(地域の職業訓練センター)、ティルブルフ市を中心に、多くの企業や政府機関、教育機関が集まるエコシステムで、人間中心のAI開発を推進しています。DDWでは同組織の「アンバサダー」として活躍するバーチャル・ヒューマンの「MAI」に触れるコーナーがありました。

MAIはショートカットの赤毛がトレードマークの活発な女性で、人間と対話し、コミュニケーショ�ンする能力があります。彼女は画面を通じて私たちの表情からその感情を読み取り、そのデータが「喜び」「悲しみ」「怒り」「嫌悪」「驚き」「ニュートラル」といった感情に分類されるのを画面下に示されたグラフで見ることができます。

まだ微妙な感情の動きまでは読み取ることができませんが、今後の学習で精度が上がっていけば、例えば生徒の感情を読み取りながら個別指導のできるバーチャル教師が生まれる見通しです。しかし、人間の教師がAIに取って代わる未来を想定しているのではなく、生徒1人にバーチャル教師1人をつけ、人間がカバーしきれないところを補完するのが目的だといいます。

AIアンバサダーの「MAI」

一方、コンサルティング企業「Crowe」は、企業の研修などにおけるAIの導入を支援しています。DDWでは、AIを活用したVRのアプリで、企業のマネージャーが従業員にフィードバックを与えるトレーニングを体験できるコーナーがありました。

筆者もこれを体験してみたところ、VR上で「顧客への対応を誤り、企業に損失を出したバーチャル従業員」がおどおどした様子で話す姿が見えました。実際に声を出して彼と対話する中で、問題点を明確にし、今後の対策を提示すると、バーチャル従業員はその内容をくみ取って言い訳をしたり、納得したりします。

AI学習が進めば、さらにリアルな反応が期待できる上、ビジュアル的にもリアル感が増せば、このトレーニングはさらに有効となることが予想されます。同アプリは、マネージャー研修のほかにも、消防訓練やトラックの点検作業の練習などにも活用されています。

AIの思考メカニズムを理解する

人間の限界を補うAIの活用については、他人への共感や理解にも及びます。食をテーマにさまざまな体験をデザインするクリエイティブ集団「Deep Food」とユトレヒト応用科学大学・データ駆動デザイン修士のジョセフ・ワン氏は、「説明できるAI、『XAI』」を使って人間の共感の幅を広げるという、AIの新しい可能性を探るプロジェクトを紹介しました。

同プロジェクトは、XAIを使って多様なキャラクターの視点や価値観を反映したメニューやレシピを一緒に作るというものです。来場者は、おとぎ話に出てくるキャラクターの中から自分が好きなもの描いたコマを5つ選びます。例えば、イソップ寓話の『ウサギとカメ』に出てくる「速く、大胆な」ウサギや、ルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』に登場する「激しい気性と鉄拳で支配する」ハートの女王など。それを装置に並べ置き、肉や野菜などの好きな材料をインプットすると、XAIが思考を開始し、5分後に今日のメニューとレシピが画面に示されます。

王様やうさぎなど、童話に出てくるキャラクターのコマを5つ選んで装置に並べると、XAIが彼らの性格や好みを反映したメニューとレシピを決定する。

面白いのは、XAIによる意思決定プロセスが分かりやすい言語で、レポートにされることです。多くの先進的なAI技術は、「ブラックボックス」として機能していますが、ワン氏はこれを「人間のバイアスが反映される可能性がある」と危険視しています。AIを説明可能な透明性の高いものにすることで、その信頼性を高めることを目指しているといいます。

XAIは膨大なデータへのアクセスと分析能力によって、非人間的な思考と理解のメカニズムでそれぞれのキャラクターの相関関係を特定し、共感に対する新たな視点を提供します。AIのレンズを通して、人間が相手をよりよく理解することができれば、共感の可能性が広がることが期待されます。

AIアプリをインクルーシブに設計するには?

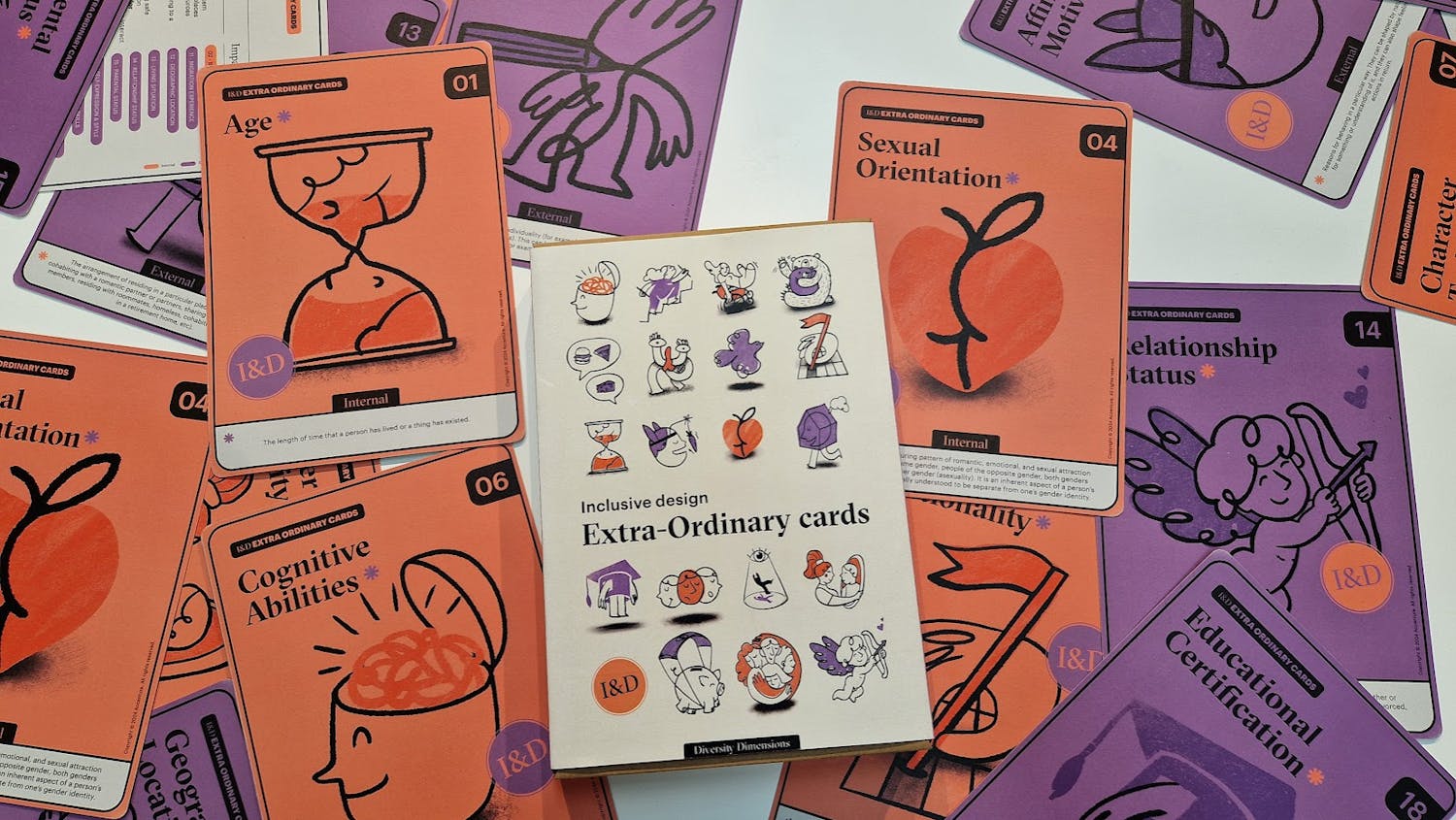

コンサルティング会社の「アクセンチュア」でも、人間が自らのバイアスを超えて、「すべての人にインクルーシブなAIをデザインするには?」という課題を提示していました。そして、インクルーシブを意識してデザインしたAIアプリの実例として、自転車修理や食料救援用のドローン修理のためのインストラクションアプリを紹介しました。

どのようなアプリなのでしょうか?また、すべての人にインクルーシブなAIとは、どのようなプロセスでデザインされるのでしょうか?詳細は、次回の記事に続きます。

アクセンチュアが製品をデザインする際に使っているツール。「年齢」「性的指向」「認知能力」「国籍」など、さまざまな要素でインクルーシブを意識している。

カバー画像クレジット: MaxKneefel

フリーランスライター。日本、中国、マレーシア、シンガポールで主にライター・編集者として活動した後、2004年よりオランダ在住。同国の生活・教育・イノベーション・デザインを雑誌やオンラインメディア、ラジオなどで紹介するほか、オランダと日本を結ぶさまざまな活動を手がける。著書に『週末は、Niksen。』(大和出版)。

https://www.yamantextfactory.com/