ひとたびプレイを始めると、その世界に引き込まれ、時間を忘れて熱中していたーーそんなゲームが持つ魔法に、魅せられたことがある人は少なくないはず。

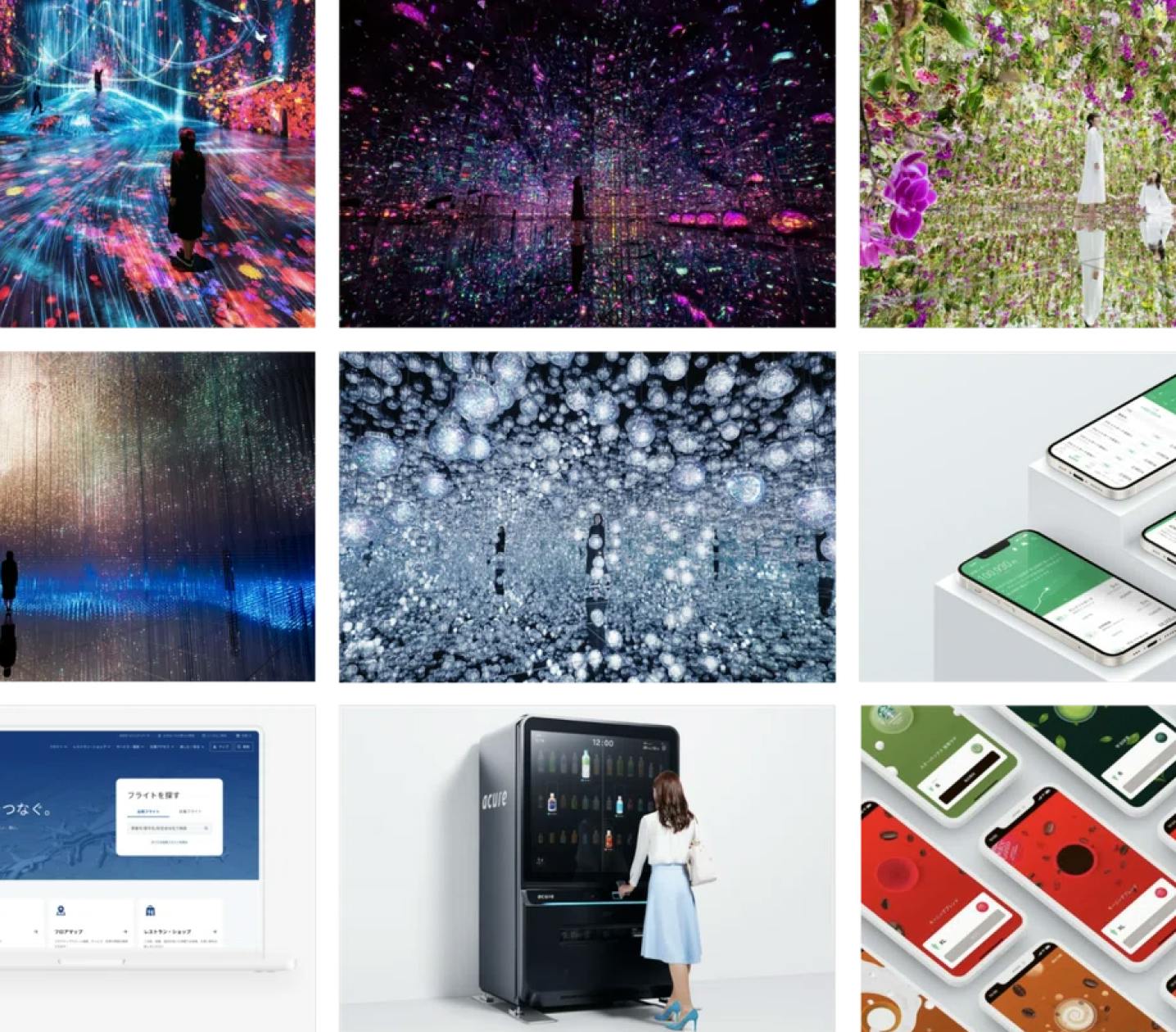

体験設計のプロとして多くの成功事例を持つセガ エックスディー(新宿区)では、ゲームをはじめとするエンタテインメントの仕掛けを活用して課題解決する体験設計アプローチを「ゲームフルデザイン(ゲーミフィケーション)」と呼び、体系化している。

“使いやすい”が当たり前となった現代では、ゲームフルデザインの要素を取り入れた“使いたくなる”UX・UIが重視される。セガ エックスディーの取締役 執行役員 COO・伊��藤 真人氏は、著書「ゲームフルデザイン」(翔泳社)の中で、そう語る。

セガのゲームプランナー出身、複数のヒットアプリや総ユーザー1億超のアドプラットフォームを設計した経歴を持つ伊藤氏に、「ゲームフルデザインの極意と具体例」、「組織運営への応用」を聞いた。

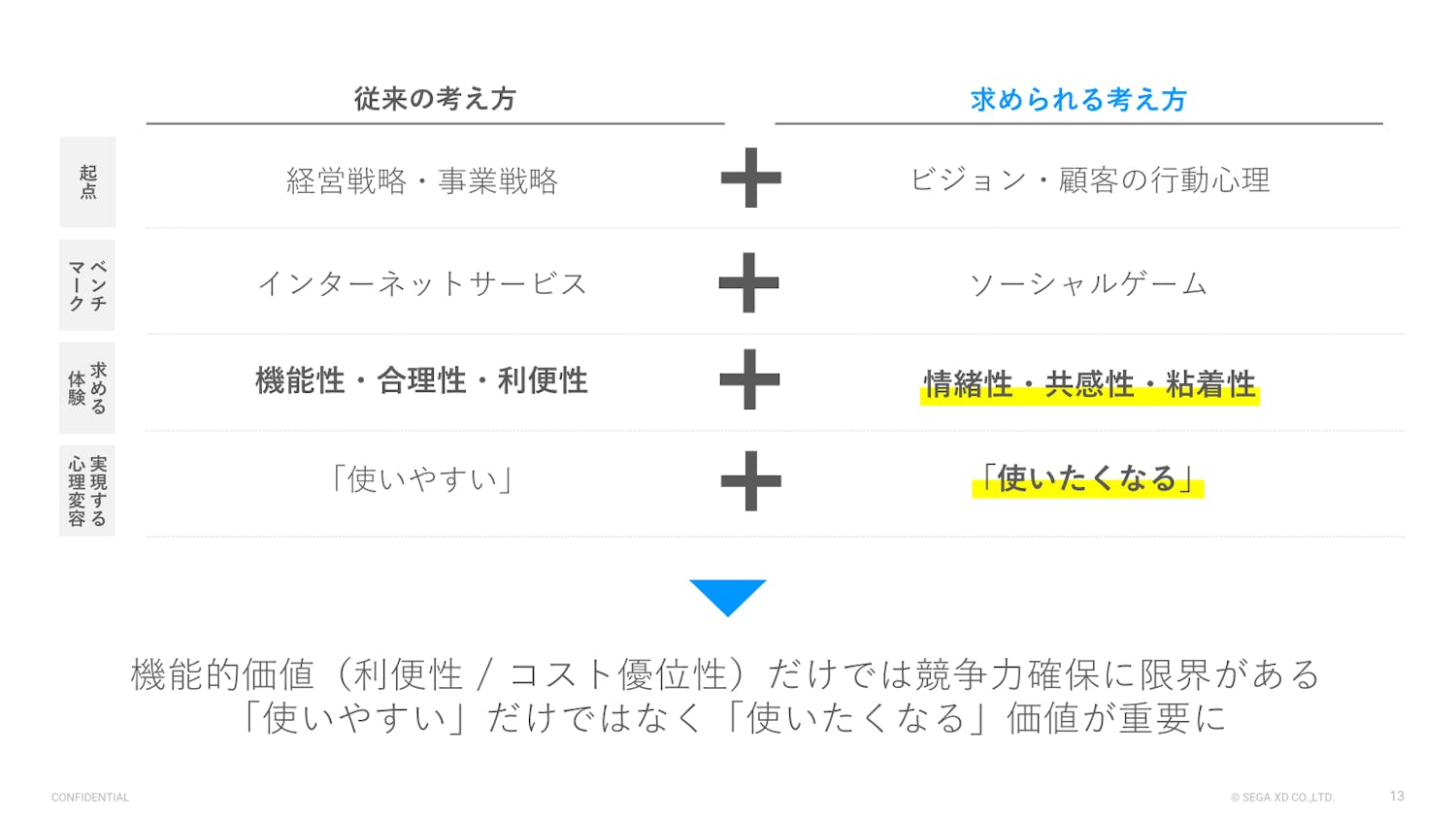

「機能的」に加え、「情緒的」な価値が求められる時代

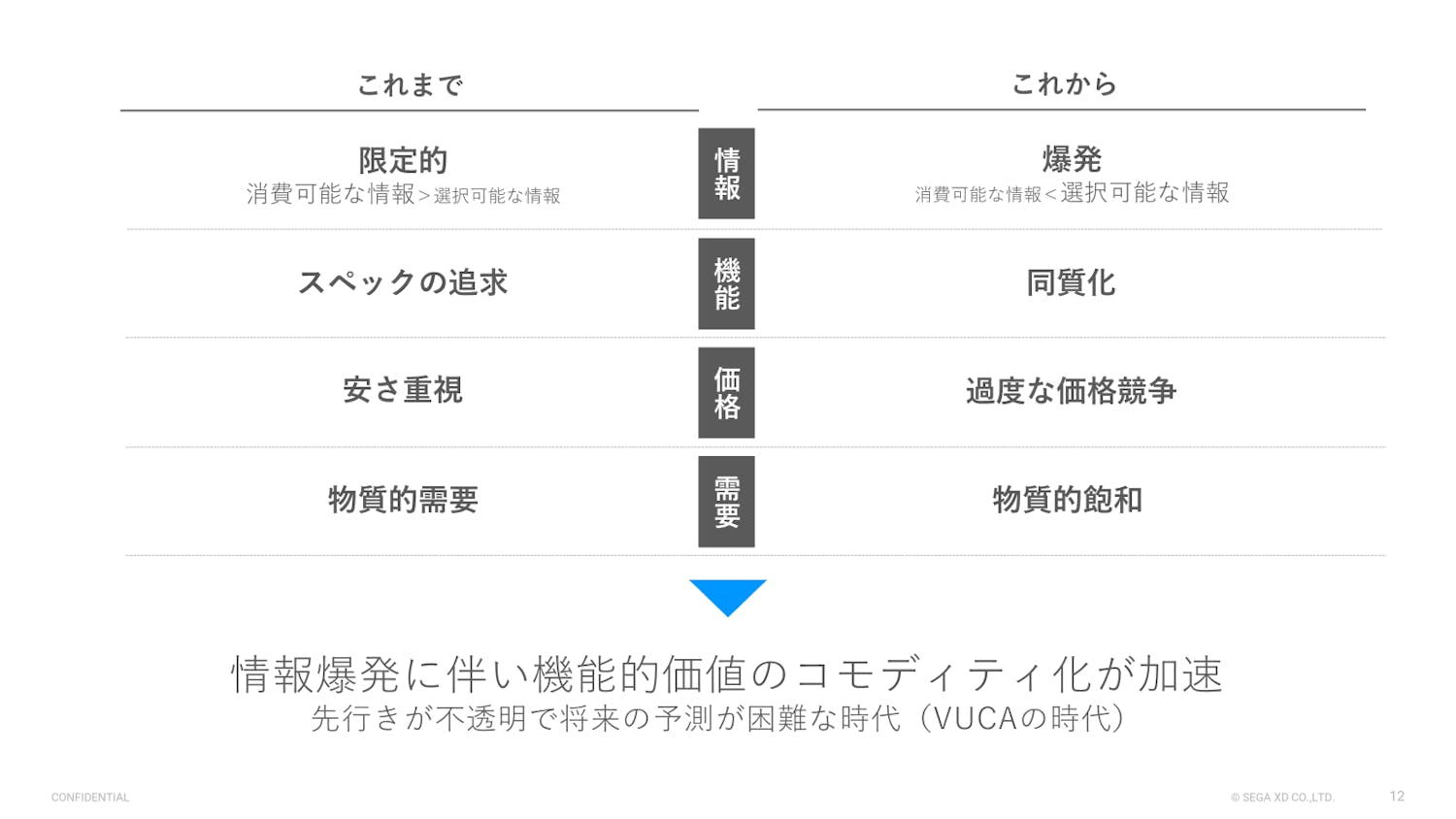

未来予測が困難なことから「VUCAの時代」と言われる昨今。情報量が爆発的に増加し、個人によって情報のインプット量や質が大きく異なるようになった。そうした背景から、購買行動の意思決定は「低価格」や「利便性」などの機能的な側面だけでなく、個々人の感覚に依存する「好き」などの情緒的な側面が重視されるようになってきたと伊藤氏は指摘する。

「低価格」や「利便性」では差別化が難しい時代になっている

「使いたくなる」心理を引き出す「情緒性」が求められる時代に

「これまで、企業活動で重要な取り組みは『何を売るのか』『どこで情報を掲載するか』『どのように伝えるか』の3点に限られていました。しかし、世の中に情報や便利なモノがあふれ、新規顧客の獲得が難しくなった現代では、『なぜそれを提供しているのか』を伝えることも重要です。企業として存在する『大義』とも言えます。その想いに共感する(情緒的価値が提供される)ことが、顧客の行動変容につながるためです」

「ゲームフルデザイン」の具体的なアプローチ

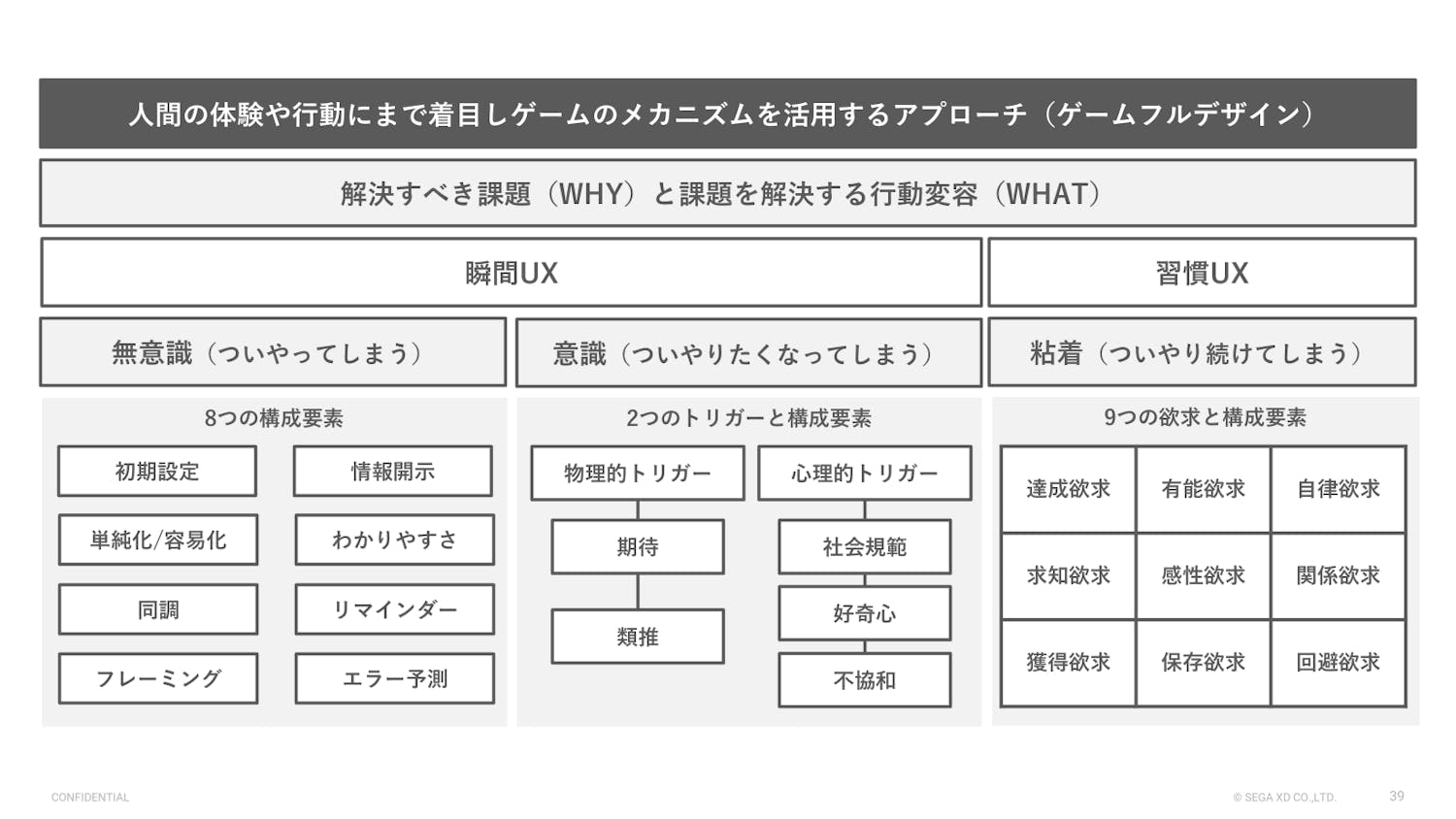

ゲームフルデザインはさまざまな分野で応用できるが、「勉強」「早起き」「運動」など重要度は高いけれど行動に移しづらい領域に特に効果を発揮しやすい。その具体��的なアプローチには、ついやってしまう「瞬間UX」と、ついやり続けたくなる「習慣UX」があるという。さらに、「瞬間UX」は“無意識”(ついやってしまう)と“意識的”(ついやりたくなってしまう)に分かれる。

ゲームフルデザインのアプローチは「瞬間UX」と「習慣UX」に分けられる

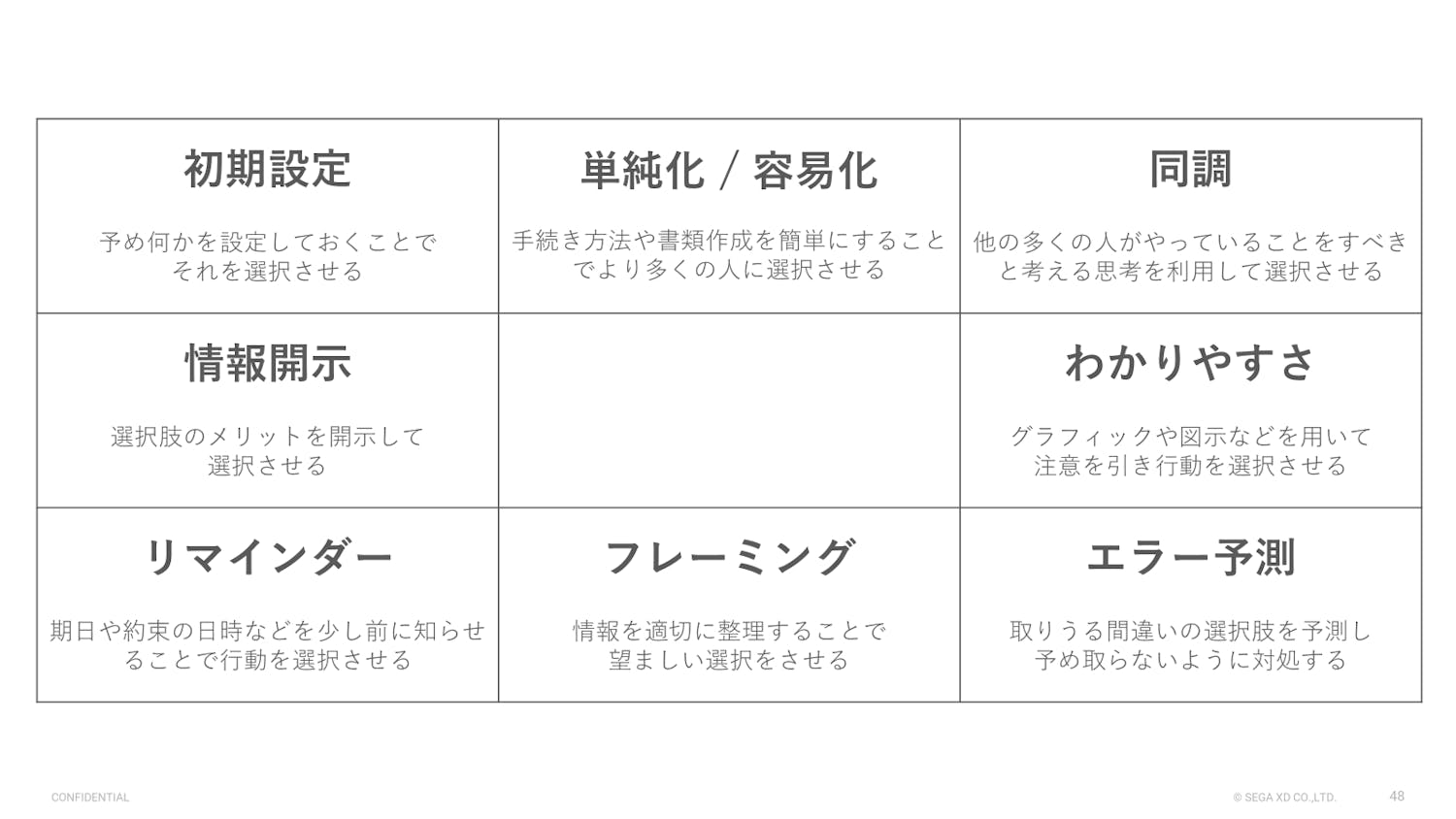

「瞬間UX」における“無意識”には、上記の8つの要素がある

「瞬間UX」の“無意識”には以下に示す8つの要素がある。

1. 初期設定 あらかじめ設定しておくことで、その選択肢を取りやすくする。メルマガ配信を承諾するチェックボックスにあらかじめ「✓」を入れておくなど。

2. 情報開示 行動によるメリットやデメリットを明示してお�く。

3. リマインダー 行動を喚起したいタイミングに合わせて情報を提供する。

4. 単純化/容易化 手続きやプロセスを可能な限り単純化して、行動の心理的障壁を下げる。

5. フレーミング 情報を整理することで目的の選択肢を取りやすくする。プランを松竹梅の3つに絞って、真ん中を選びやすいようにするなど。

6. 同調 「10人中9人が選んでいます」など、多くの人がその行動を取っていると伝える。

7. わかりやすさ 複雑な情報を図やグラフィックなどを使って、一目でわかるように表現する。

8. エラー予測 人間が取り得る間違いを予測し、それが発生しないようにあらかじめ対応する。

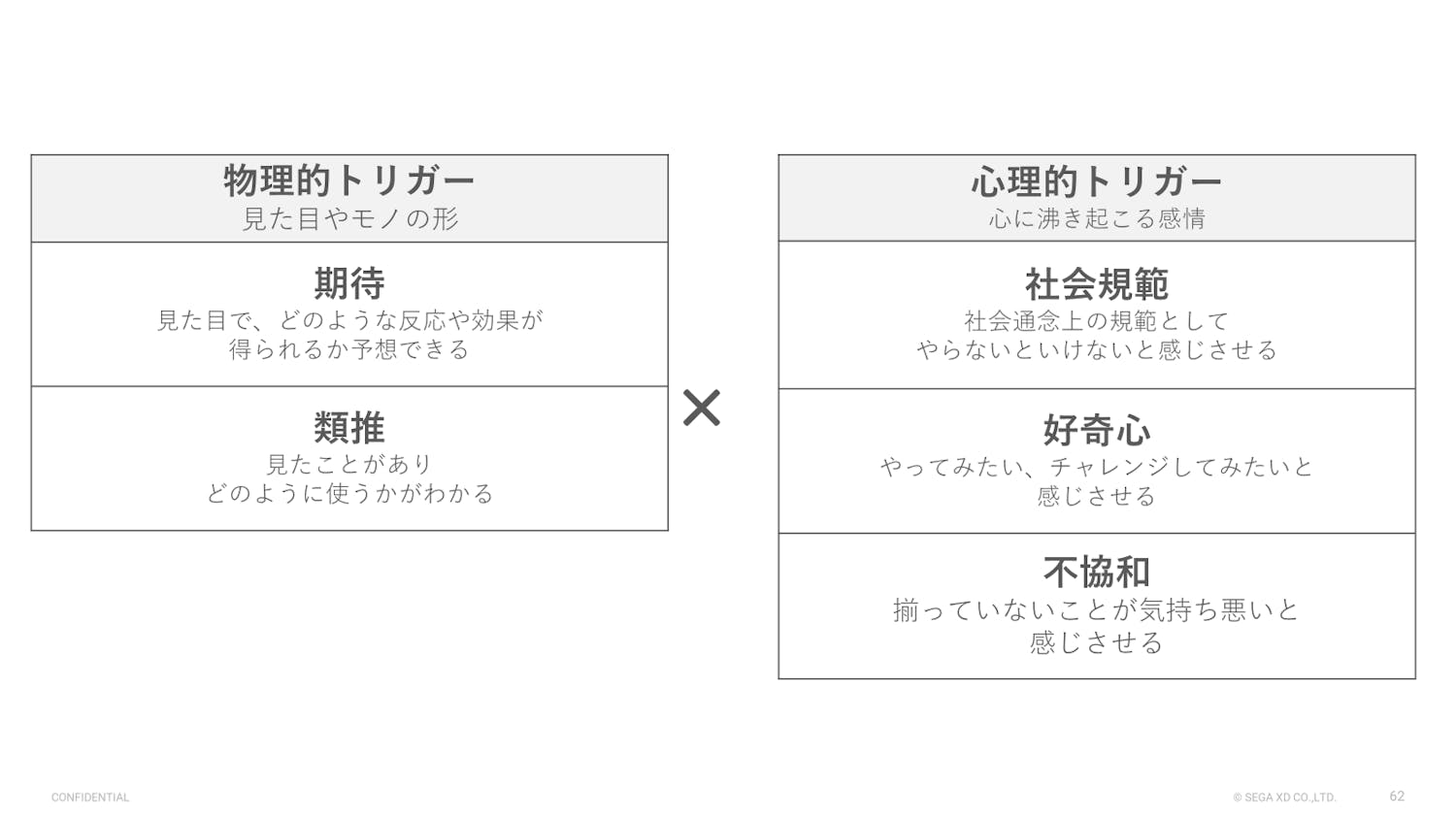

「瞬間UX」における“意識的”�な要素には、「物理的トリガー」と「心理的トリガー」がある

「瞬間UX」の“意識的”には、大きく「物理的トリガー」と「心理的トリガー」の組み合わせで構成される。

1. 物理的トリガー 視覚的刺激によって行動を促す手法。見た目でどのような反応や効果が得られるか予想できる、または見たことがあり、どのように使うかが理解できる。

2. 心理的トリガー 心にわきおこる感情によって行動を促す手法。社会通念上の規範としてやらなければいけないと感じさせる。好奇心が刺激され、やってみたいと感じさせる。違和感がある不協和な状態を解消したいと感じさせる。

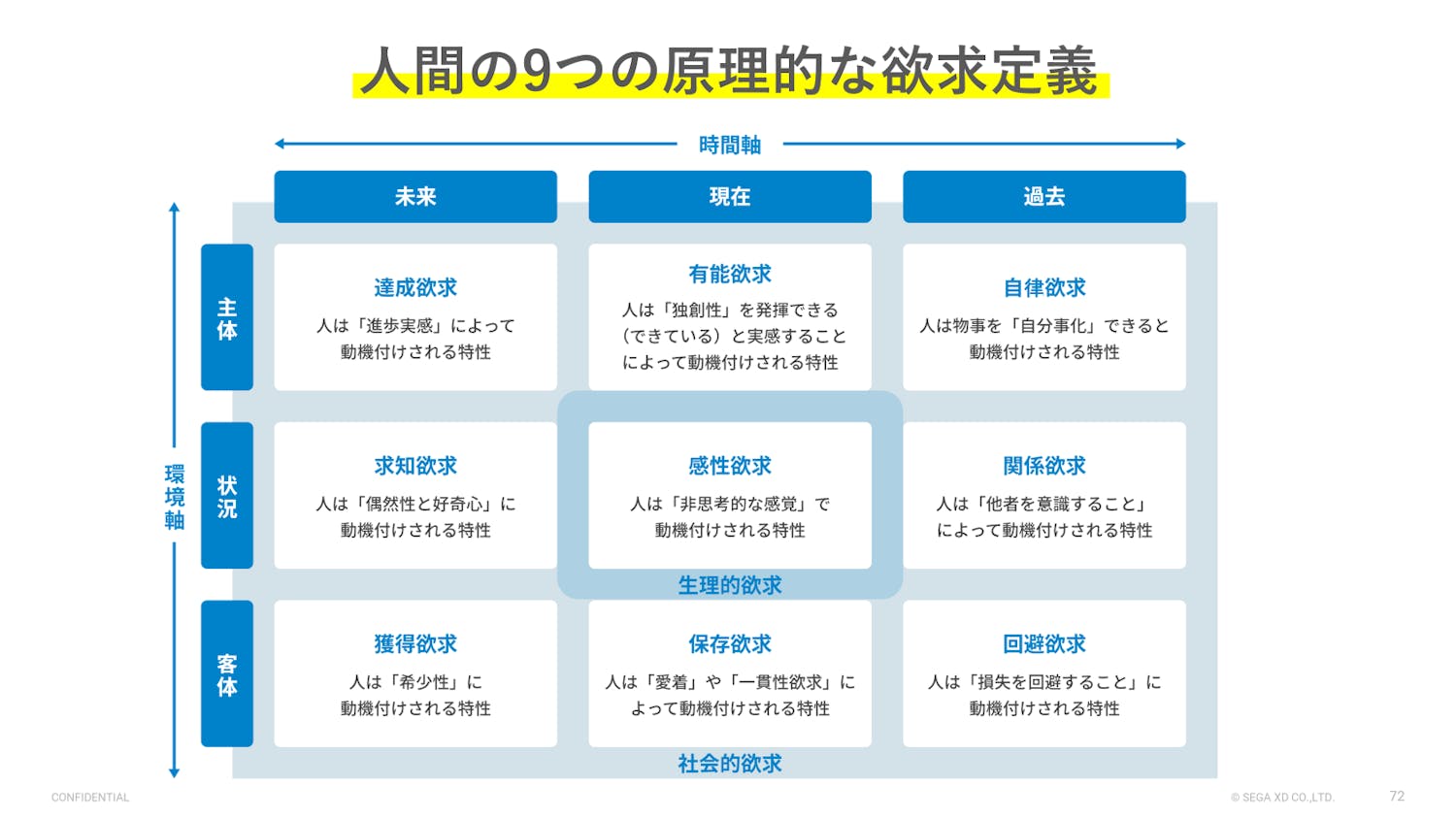

「習慣UX」を設計する際には、人間の9つの欲求が重要になる

そして、「習慣UX」の設計は、人間の9つの原理的な欲求が基点になっている。

1. 達成欲求 自己の能力を最大限に発揮して、自身の進歩を実感したいという欲求。

2. 探知欲求 偶発性と好奇心に動機付けされる、知らないことを知りたいという欲求。

3. 獲得欲求 希少性に動機付けされる、物事を手に入れたいという欲求。

4. 有能欲求 独創性を発揮できている実感を得たいという欲求。

5. 感性欲求 非思考的な感覚で快を得たいという欲求。

6. 保存欲求 愛着や一貫性欲求によって動機付けされる、現状を維持したいという欲求。

7. 自律欲求 物事を自分事化できることで動機付けされる、行動を自身で決定したいという欲求

8. 関係欲求 他者への意識によって動機付けされる、つながりや社会への適応などを求める欲求。

9. 回避欲求 損失を回避したいという気持ちに動機付けされる欲求。

「ゲームフルデザイン」のケーススタディ

次に、ゲームフルデザインのアプローチを採用したケーススタディを紹介したい。

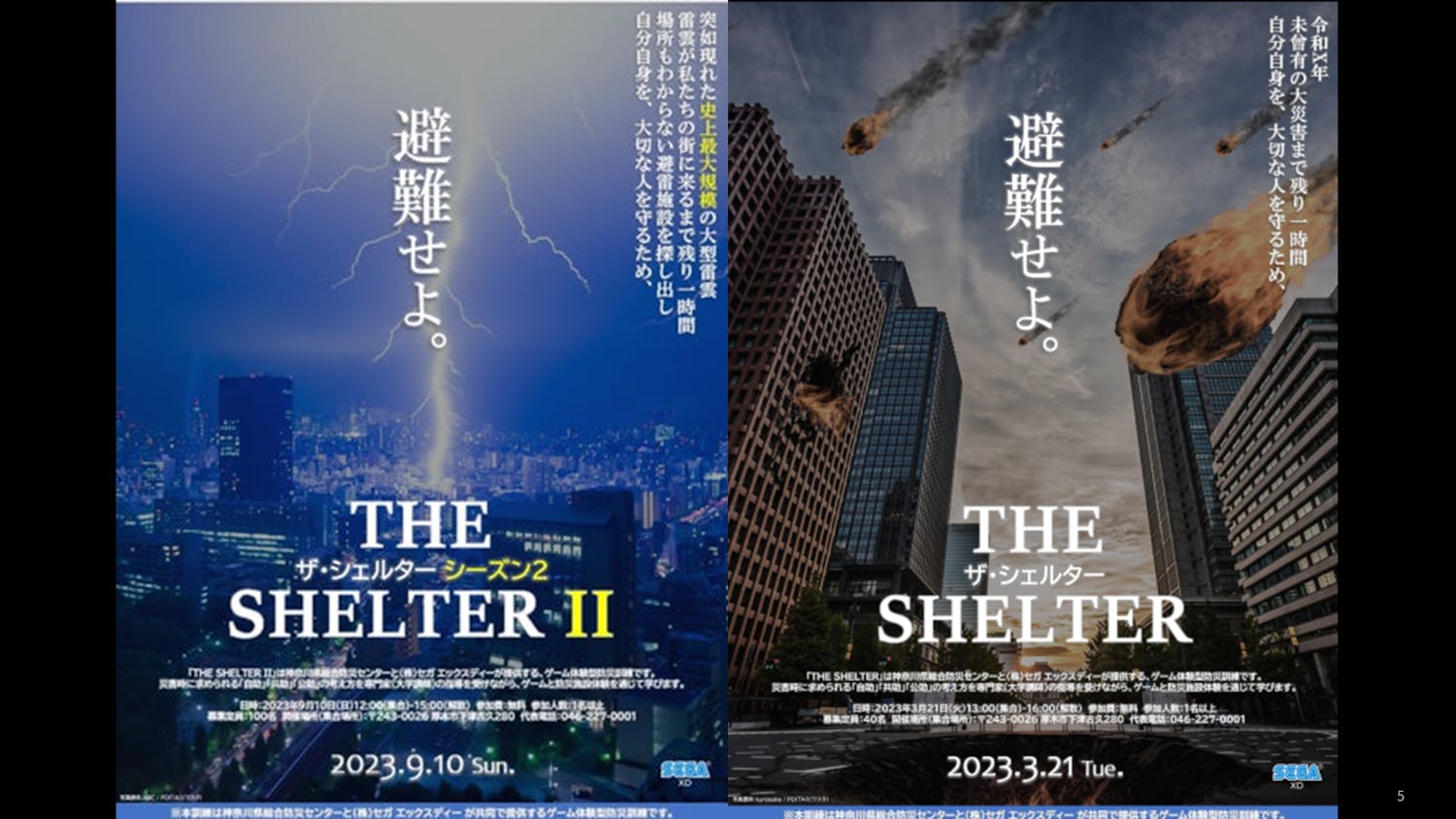

ゲーム体験型防災訓練『THE SHELTER(ザ・シェルター)』

体験型のゲームのように設計したことで成果をあげた防災訓練「ザ・シェルター」

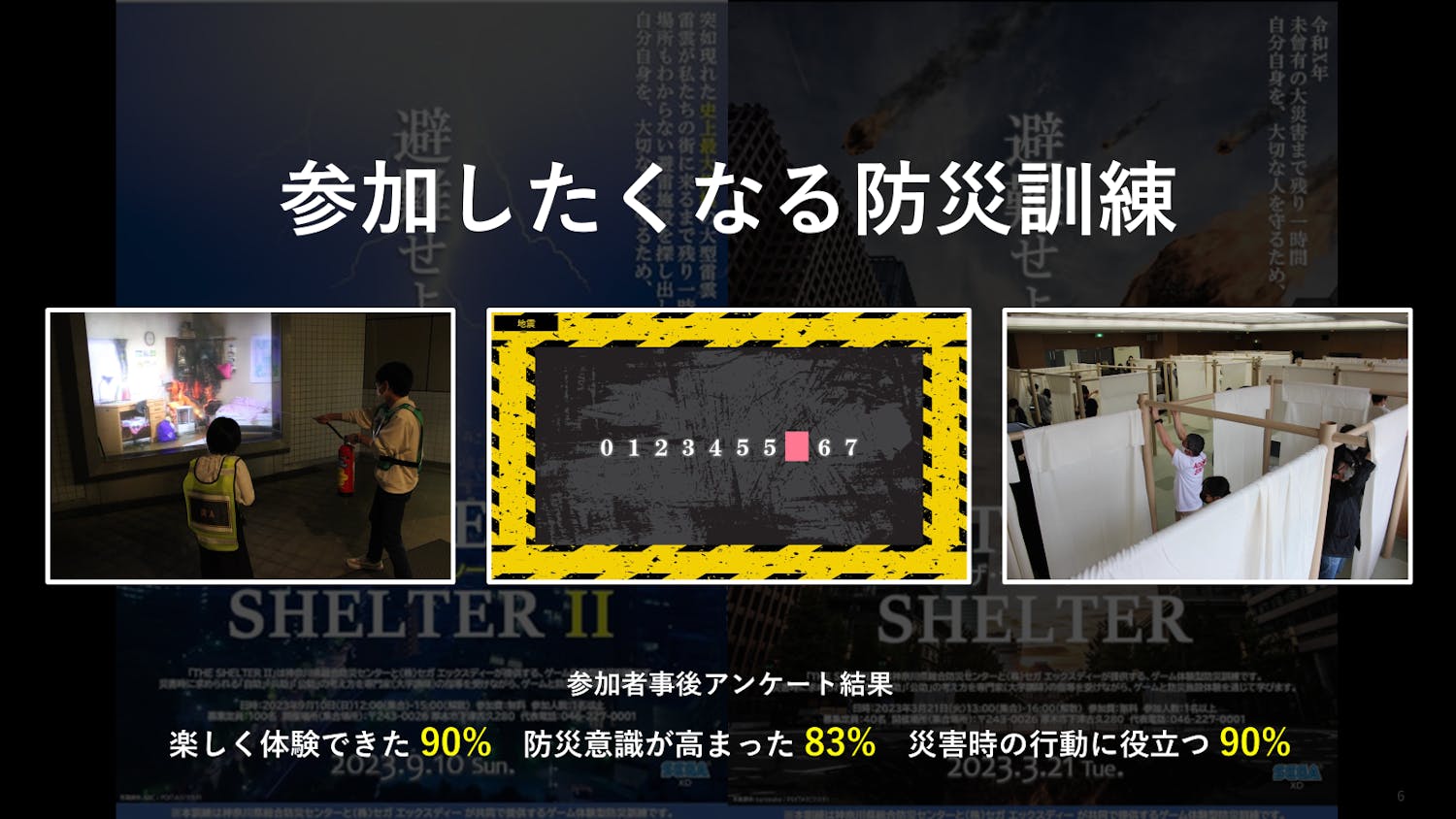

ゲーム体験型防災訓練「ザ・シェルター」は、セガ エックスディーが企画し、神奈川県総合防災センターで2023年3月と9月に実施された。災害が発生した想定でアナウンスが流れ、避難するという通常の防災訓練とは異なり、ザ・シェルターでは、ストーリーを設定してゲーム形式にすることで参加者の熱量を高めることに成功したという。

「楽しみながら防災を学べた」として参加者から好評だった

ストーリー設定は、「未確認隕石から逃れるためにシェルター(避難所)へ避難し、その扉を閉めることができれば避難成功」というもの。その際、参加者は複数のグループに分かれ、各エリアごとに防災訓練アトラクションを体験。さらにクイズを出題し、グループの枠を超えて協力することで答えを導き出せる仕様にしたところ、全員がシェルターへの避難に成功した。

「主体的・能動的に取り組める防災訓練にするために、『クイズ』や『メンバーとの協力』などエンタテインメントの要素をふんだんに取り入れました。防災訓練を終えた際には、参加者から自然と拍手と歓声が生まれ、事後のアンケートでは高い評価を得られました」

組織運営に「ゲームフルデザイン」を取り入れるには

「ついやりたくなる」、「つい続けたくなる」を生み出すゲームフルデザインのアプローチは、組織運営にも応用できる。セガ エックスディーでは、「ゲームフルデザインは効果的だが、組織運営における課題を一気に改善するような魔法ではない」という前提のもと、小さく課題を切り出し、それぞれに沿うアプローチを取り入れている。

例えば、「リモートワークば�かりになりがち」という課題においては、「習慣UX」の考え方を参照し、自身の生産性が高まるほどリモートワークが可能になる日数が増える制度を導入している。

自身の生産性が上がると、「働き方の自由度」が増える仕組みを採用(筆者撮影)

「生産性を上げるための取り組みとしてリモートワークを導入しているけれど、全く出社しなくなるのも課題だと捉えています。そこで、週2の在宅勤務を可能とするハイブリッドワークをベースにしつつ、各社員の個人評価と労働時間を基準に、生産性が高くなるほどリモートワーク可能日を増やすようにしました。各々に生産性が異なるなか、一律で設定するよりは、社員の行動変容や満足度の向上につながると考えています」

同施策は「達成欲求」や「自律欲求」を刺激していると言えそうだ。また、出社する楽しみを提供するために社内に「物々交換コーナー」を設置した。

「交換するモノは同等の価値だと思うモノとしていますが、何でもいいんです。香水がトレーディングカードに変わっていたり。実際、これを楽しみに出��社する社員もいますね」

同施策は、「探知欲求」や「獲得欲求」の活用と言えるだろうか。また、コミュニケーションを促進するために、自社で開発した「ゲーミフィケーションカード」も有効活用している。

セガ エックスディーが開発した「ゲーミフィケーションカード」(筆者撮影)

「ゲームフルデザインにおける9つの欲求と101種類の体験デザイン手法をカードゲーム形式で学べるものです。対外的なコンサルやワークショップのほか、自社でのディスカッションにも活用することがあります。初めてのプロジェクトチームでも深いディスカッションがしやすくなります」

UX・UIの設計はもちろん、組織運営にも効果を発揮するゲームフルデザイン。ただし、有効性が高いからこそ、度を超えるとコントロールされているような印象を与えかねない。活用にあたり、利用者の熱量を自然に引き出すためのバランス意識も求められそうだ。

サムネイル写真:筆者撮影

写真・図表提供:セガ エックスディー

「自由なライフスタイル」に憧れて、2016年にOLからフリーライターへ転身。2020年に拠点を北欧に移し、デンマークに6ヵ月、フィンランド・ヘルシンキに約1年長期滞在。現地スタートアップやカンファレンスを多数取材する。2022年3月より拠点を東京に戻し、国内トレンドや北欧・欧州のイノベーションなどをテーマに執筆している。

https://love-trip-kaori.com/