「フルリモートチームでデザインの力を証明する」として、2018年に設立されたデザインチーム「Goodpatch Anywhere(グッドパッチエニウェア)」。国内外に在住する600名強のメンバーがプロジェクトごとにチームを編成し、グッドパッチの社員としてフルリモートで業務に取り組んでいる。

デザイナーは東京のオフィスでのフルタイム勤務が一般的とされるなか、常識を疑い、多様なメンバーと実験的な働き方を継続しているGoodpatch Anywhereに、「デザインの力を発揮するリモート組織のあり方」を聞いた。

自走できるプロ人材をプロジェクトごとにチーム化

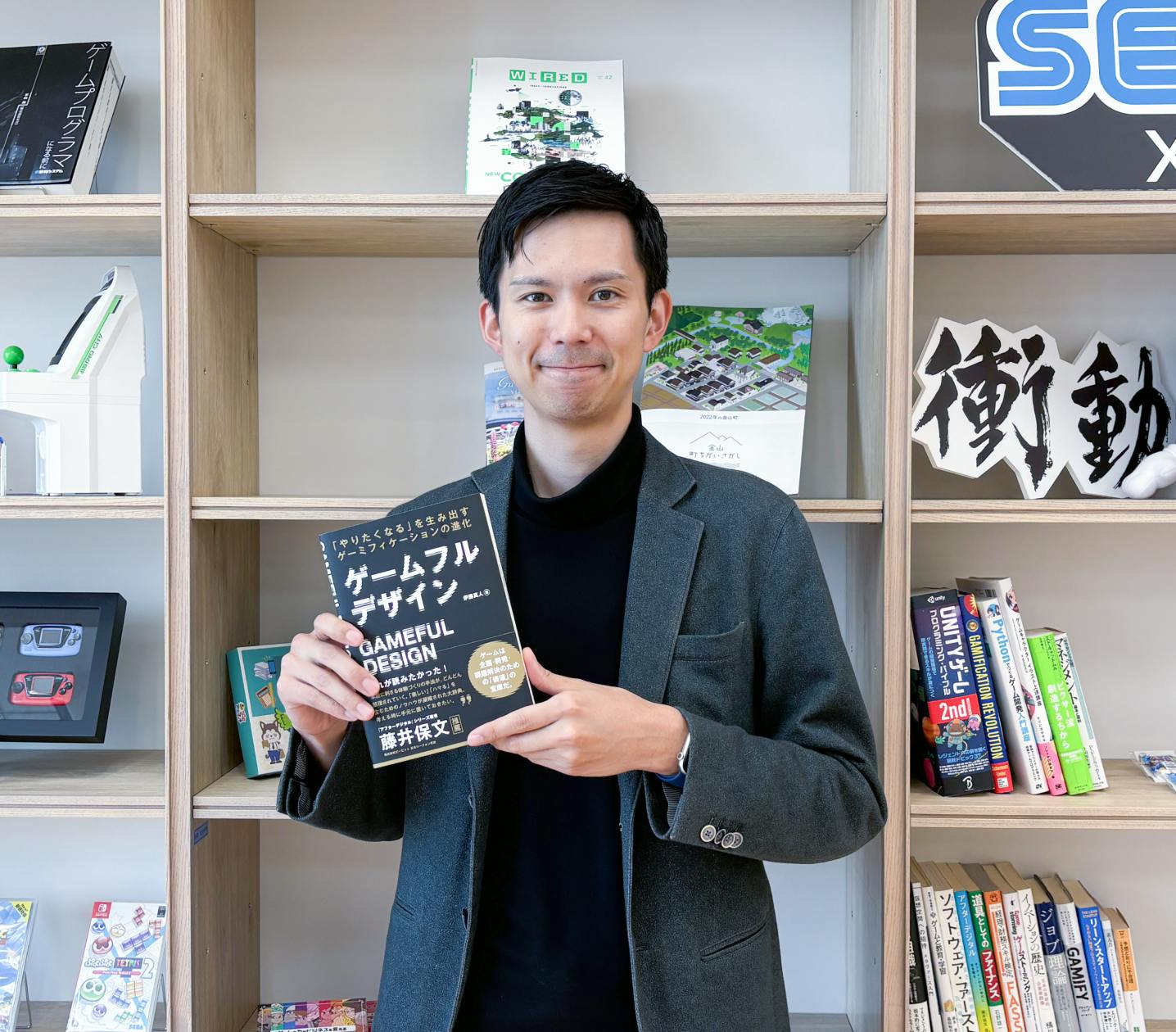

Goodpatch Anywhere(以下、Anywhere)は、グッドパッチの新たな挑戦として2018年に誕生したフルリモートデザインチームで、国内を中心に600名強のメンバーが在籍している。プロジェクトマネージャー、UI・UXデザイナー、エンジニア、デザインストラテジストなどの肩書で実績を持つプロ人材が中心だ。2024年夏に事業責任者に就任した小澤美里氏は、「取り組みの価値が徐々に明らかになってきている」と話す。

「Anywhereは、当時グッドパッチのサービスデザイナーを務めていた齋藤恵太氏が立ち上げた組織で、新たな可能性を探る実験的な取り組みとして始まったそうです。結果的に、正社員として採用するのが難しいような専門性や実績を持つ人材が多く集まり、フルリモートデザインチームの価値がクリアになってきている実感があります」

2024年夏にAnywhereの事業責任者に就任した小澤美里氏

Anywhereの公式サイトには「よくある案件マッチング系サービスとは異なり、グッドパッチのプロジェクトとして責任を持って遂行する」と説明がある。実際、どのようにチームを定義し�、プロジェクトにアサインされたメンバーは、どんな役割を果たすのか。

「チームは『実践共同体』とも言えるかもしれません。メンバーが各々の専門性を持ち寄ってクライアントや社会の課題を解決するのが前提ですが、プロジェクトを通じてデザインの力を証明するための学びの場のようなイメージです。

メンバーとは基本的に有期雇用契約を結び、契約期間内はグッドパッチの社員となります。雇用契約を推奨するのは、ナレッジシェアが可能になるため。社員であってもプロジェクトメンバー以外に全貌を明らかにできないケースもありますが、これまでのプロジェクトを通じて得られた課題や成果、反響等の知見は共有できます。例えば、クライアントとの関係性の質を高めるキックオフアジェンダの組み方やワークショップの実施事例、リスク回避のノウハウといったどの案件でも活かせるような情報です。一方、業務委託契約はプロジェクト内の一部業務を担っていただく契約なので、そうした知見の共有が難しくなります」

Anywhereの事業領域は、主に「新規事業支援」「アプリ改修」「デザイン組織の立ち上げ支援や組織デザイン」だという。

チームは、クオリティマネージャー(以下、QM)を中心にUXデザイナーとUIデザイナーの3名体制がミニマムな編成だ。規模が拡大するにつれて、プロジェクトマネージャーや追加のデザイナーがジョインするなど人数が増えていく。

「多くの方がフリーランスや正社員として働かれていたり、子育てをされていたりするので、週5日フルタイムでの拘束が難しいケースが多いんです。特にデザイナーは複数人で業務を割り振ることが多く、共通の課題や業務に対して、同じ職能の人がどう振る舞うかを間近で見られるのも業務委託では通常得られないチームでのアサインならではのメリットだと思います」

クオリティマネージャーを筆頭に、チームの力を発揮していく

専門性を持つプロ人材とはいえ、初対面同士のチーム、かつフルリモートで最大限の力を発揮していくには、いくつも障壁があるはずだ。難しい環境でもチームとして力を発揮するために、Anywhereでは新メンバーに対して自由参加の説明会を実施しているという。

「仕事の具体的な進め方というより、マインドセットをお伝えしています。最初に話題にするのが『薬』の話で、『大多数の人が医師に処方された薬を指示どおりに飲み切らない』という調査データを引用し、行動変容や習慣化の難しさを提示します。バックグラウンドが多様なメンバーが、同じ方向を向いて、同じ行動をするの��は、実は非常に難易度が高いこと。その前提をお伝えしたうえで、どのようにチームに向き合っていただきたいかをお話します」

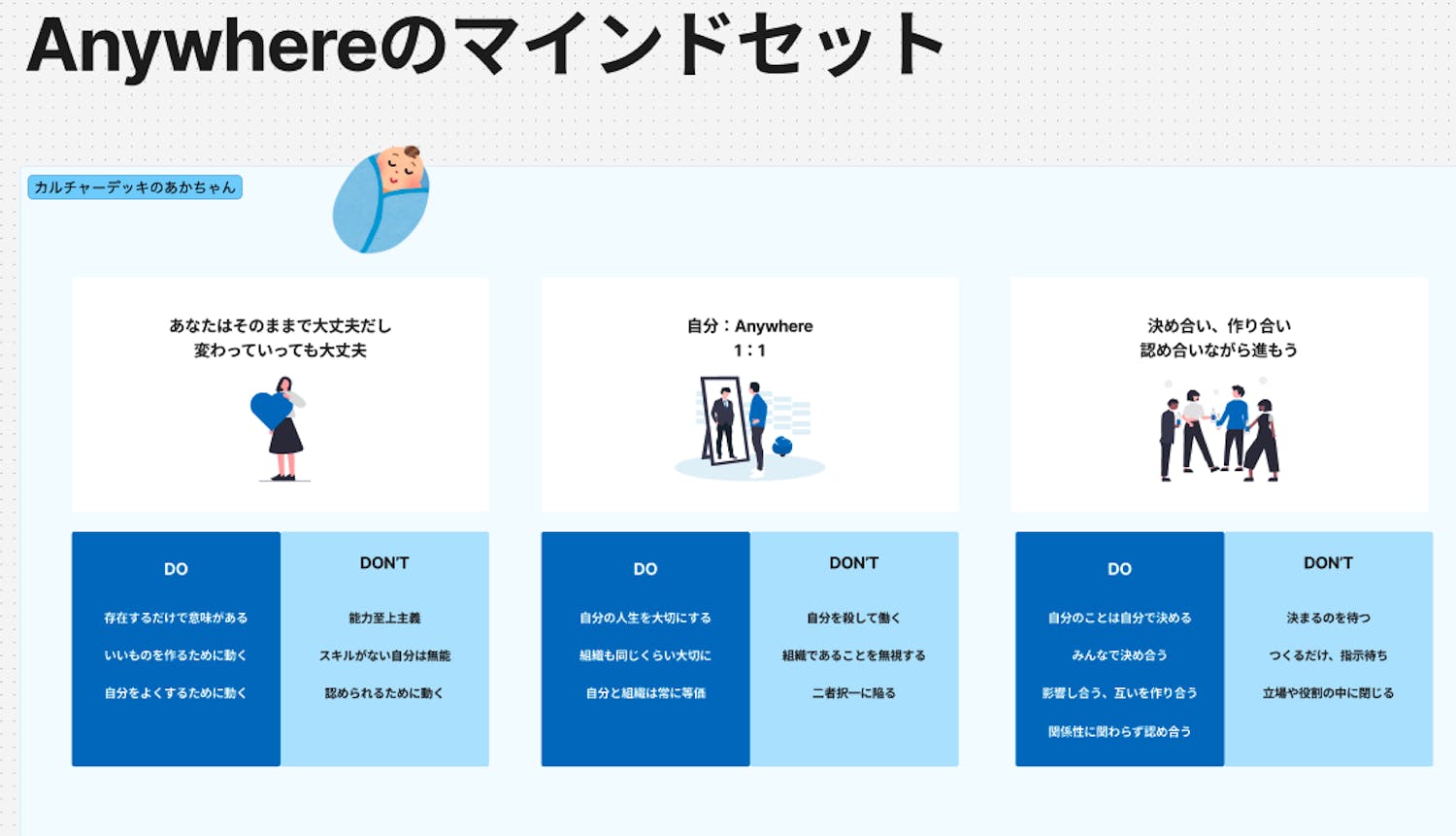

Anywhereの説明会で伝えているマインドセット

スライドを使用してチームとしての理想のあり方を伝えている

マインドセットには、「存在するだけで意味がある」「自分の人生と組織を同じくらい大切にする」「自分のことは自分で決める」「影響し合う、互いを作り合う」などが書かれている。メンバーが常に思ったことを言えるような環境を作り、個人としても、チームとしても良い働き方をしていくための考え方だという。「心理的安全性」に配慮された組織と言える。

個々人のマインドセットをそろえた後、実際にチームで力を発揮するために重要な役割を担うのが「QM」だ。QMはクライアント対応も含めて現場に関与すると共�に、メンバーとの1on1ミーティングやフォロー、レトロスペクティブ(振り返り)も行う。

「QMは現場への解像度が高い状態でメンバーの考えや悩みなどを吸い上げ、チームの状態をモニタリングしながら適切なフォローを入れています。いわゆるファシリテーターのような役割ですね。QMが深く関与してチームを形成していくことも、業務委託での業務との差別化と言えると思います」

フルリモートで信頼関係を構築する2つの工夫

フルリモートでは互いの信頼関係の構築にもハードルがあると言われる。この課題に対しては、主に「接触回数を増やす」と「親近感が湧くような交流」の2点に配慮しているという。

まず、メンバーはSlackの常時接続が基本。隣にいるような感覚を大事にし、勤務時間中は常につながる前提でスピーディーに会話をしている。テキストコミュニケーションにおけるリアクションも重要視しており、Slackでは絵文字の利用率が高い。

“距離”を感じさせないコミュニケーシ�ョンが信頼関係につながっている

クライアントとは毎朝の定例ミーティングを組むことが多い。対面では実施が難しいが、フルリモート環境を活かせば可能になるためだ。すると、「お世話になっております」といった堅い挨拶ではなく、「お疲れさまです〜」と同僚のような感覚のコミュニケーションになっていく。さらに、クライアントともお互いを「ニックネーム」で呼び合うことで、心の距離を近づけていく。

「まずは、自分たちのニックネームをお伝えしたうえで、『もしよかったらニックネームを教えてください』と言って引き出していきます。もちろん節度は保ちますが、堅苦しさを取り除くとお互いに話しやすくなると感じます。メンバー間でも何でも言える心理的安全性を大事にしていますが、クライアントとの関係性でも同様です」

フルリモートチームだからといって、絶対に現場に出向かないわけではない。必要に応じて現場で使う端末を顧客が使う様子を観察したり、クライアントと対面で食事をしたりしながら、サービスやクライアントを深く理解していくという。

地方の企業課題をAnywhereで解決していきたい

Anywhereは、フルリモートの障壁を超えて数々の実績をつくってきた。例えば、日本テレビが2025年3月から本格展開している新サービス「スグリー」は、既存のテレビCMの購入方法を劇的に変えるもので、市場を作るところから挑戦した事例だ。

日本テレビと取り組んだ新サービス「スグリー」は市場開拓から挑戦した

「国内のみならず、世界的にもチャレンジングな取り組みで、テレビCMの枠を企業が直接購入でき、放送の20分前まで映像を差し替えられるといったサービスです。クライアントのアイディアをもとに、市場調査から一緒に取り組みました。2022年にプロジェクトを開始し、総勢20名ほどのメンバーが入れ替わりながらプロジェクトを進行して2024年12月にリリースしたばかりです」

市場調査の段階では、あまり良い反応が得られなかったというが、新たに市場を作っていこうとクライアントと共に意欲的に取り組んだ。その結果、電通や博報堂DYメディアパートナーズ、サイバーエージェントなど大手広告会社が続々とプレミアパートナー企業に認定されるなど想定以上の反響が得られている。手探りで取り組む事業の手応えを感じられたメンバーも多かったという。

Anywhereを通じて、デザインの力を地方にも広げたい思いがあるという

Anywhereの展望をたずねると、「多様な働き方を活かして地方にも価値を提供していきたい」と小澤氏。グッドパッチのようなデザイン会社は都心に集中しており、クライアントも必然的に都心の企業が多くなる。つまり、地方企業がデザイナーのサポートを受けることが難しい状況があるという。

「最近、地方銀行の方とお話する機会が増えていて、そうしたニーズがあると感じています。場所を問わずに質の高いアウトプットを提供できるのが強みですが、一方で、そのエリアに在籍するメンバーのアサインも可能です。それは、地方企業の困りごとを手助けすると同時に地方在住メンバーの活躍機会を増やし、デザインの技術や企業とデザイナーが協力し合える関係性といった資本を、その土地の資産にしていくことにつながります。そうした循環を作っていきたいですね」

現状、地方のクライアントの案件はごく少数にとどまるが、今後は注力していきたいという。グッドパッチでは、Anywhereのみならず、グッドパッチでもフルリモートを導入しており、Anywhereで得たノウハウが生かされている。大手テック企業を中心にオフィス回帰が進むが、Anywhereは独自の価値を追求していく方針だ。

写真提供:Goodpatch Anywhere

「自由なライフスタイル」に憧れて、2016年にOLからフリーライターへ転身。2020年に拠点を北欧に移し、デンマークに6ヵ月、フィンランド・ヘルシンキに約1年長期滞在。現地スタートアップやカンファレンスを多数取材する。2022年3月より拠点を東京に戻し、国内トレンドや北欧・欧州のイノベーションなどをテーマに執筆している。

https://love-trip-kaori.com/