先日、YouTubeがApple TVなどのテレビデバイス向けアプリのUIデザインをアップデートしました。このアップデートは、コメント欄や動画に関連する情報を開いたときに再生中の動画に重ならなくなるというもので、「ちょっと見やすくなった」と言ってしまえばそれだけかもしれません。

https://blog.youtube/news-and-events/designing-a-richer-youtube-experience-for-your-tvs/

しかしYouTubeの発表によると、このアップデートは「リーンイン」というユーザー体験を強化するためのものであると述べられており、つまり単に見やすさの向�上を狙ったものではなく、「視聴体験を邪魔せずによりインタラクティブな体験を提供する」という大きなテーマに沿ったもののようです。

リーンバックとリーンインとは?大きく異なる2つのユーザー体験

今回YouTubeのブログで言及された2つのコンセプトが「リーンバックとリーンイン」です。

「リーンバック(Lean back)」は「背もたれに寄りかかっている状態」を意味します。まさにソファに腰掛けてテレビを見ている時の体験がこれに当てはまり、受動的な体験という意味合いがあります。一方の「リーンイン(Lean in)」は、「前のめり」というような意味で、積極的・能動的な行動を表す言葉です。

コンテンツ配信サービスでは、「ユーザーにできるだけたくさんのコンテンツを消費してほしい」という特性上、リーンバックなユーザー体験を想定したサービス開発を行うことが多いと思います。YouTubeも2010年から2019年の間、このような体験の強化を狙った機能を提供していました。その名もまさに『Leanback』です。

リリース時の紹介動画を見ると、ユーザーが受動的に次々と動画を見れる”テレビ的な体験”を目指していることがわかります。この動画は2010年のものですが、「ユーザーの嗜好に合わせたフィード」という言葉も登場しており、現在のTikTokやInstagramのReelsにも繋がるようなコンセプトであることが伺えますね。

近年流行のデジタルサービスはリーンバックに偏りすぎている?受動的なユーザー体験の問題と限界

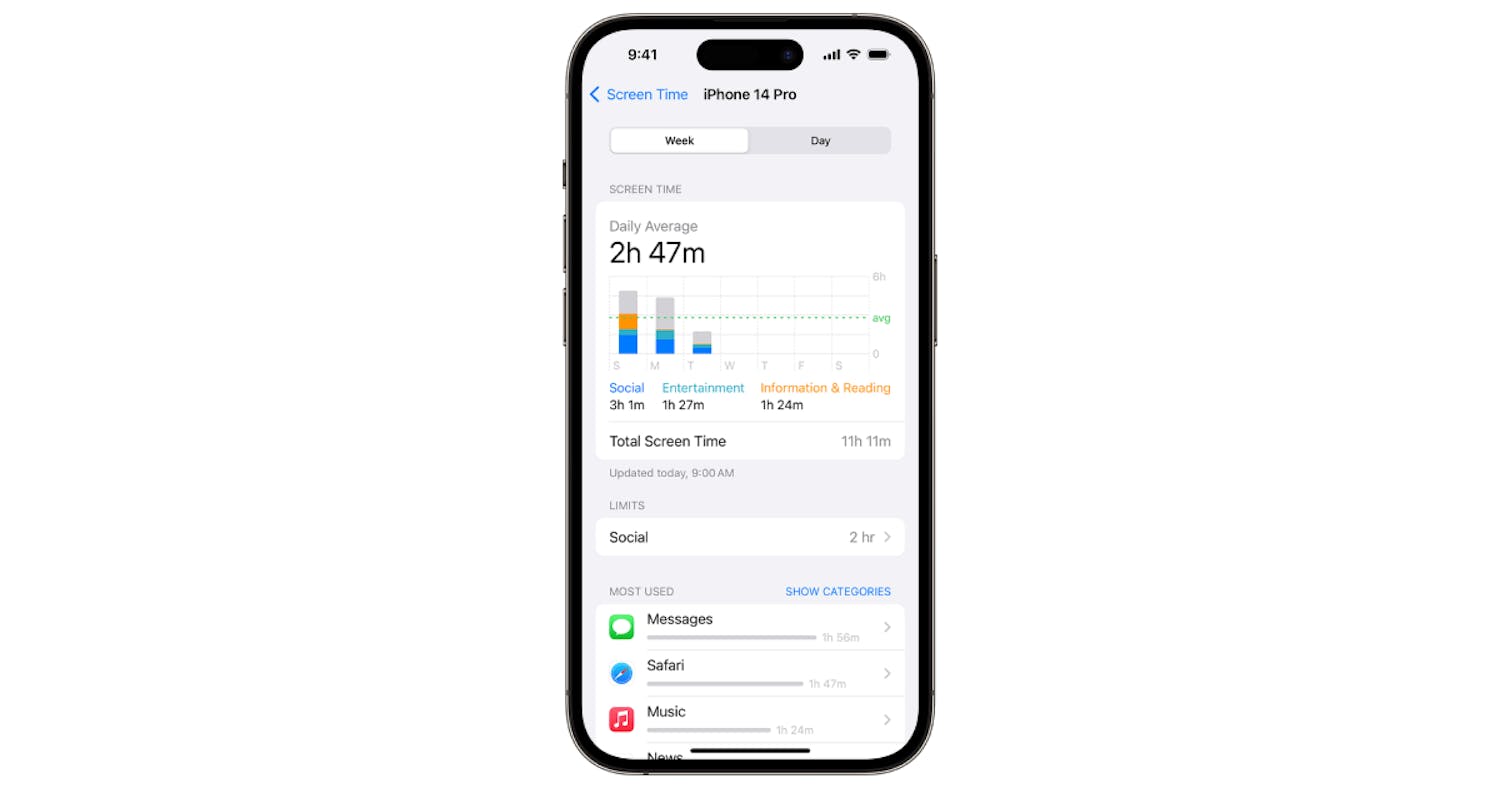

今や動画サービスのみならず、ニュースプラットフォームやSNSなど、私たちがスマートフォンを使う時間のほとんどをリーンバックなユーザー体験が占めると言っても過言ではないと思います。

iPhoneをご利用の方はスクリーンタイムで確認してみても面白いかも?(https://support.apple.com/ja-jp/108806)

リーンバックなユーザー体験は広告との親和性が高く、多くの広告枠を販売するためにはどうしても「多くのコンテンツを消費させるこ�と」が求められます。このミッションを追求すると、どうしてもユーザーにさらなる受動的な動画視聴を促してしまうのも事実です。

しかしこれらの行き過ぎたリーンバックな体験に関しては、近年子供の発達を始めとした健康面への影響を懸念する声も多く上がっています。2023年10月にはアメリカの33の州がInstagramを運営するMetaに対して、同社の利益追求型のアルゴリズムが若年層の精神的健康を害しているとして訴訟を起こしています。

また、ユーザーのトラッキングに対する規制も年々強化されており、ユーザーの広告視聴以外の収益化ポイントが必要というビジネス上の事情もコンテンツ配信サービスの変革を後押しする要素と��なりそうです。

リーンインを取り入れるコンテンツ配信サービスの動き

このように多くのサービスがユーザーに対して無限にコンテンツを消費させることを目的としたリーンバックな体験の最適化に努めてきましたが、中毒的なフィードに対する批判や広告による収益化の限界というビジネス的な事情を踏まえると、これまでの"受動的すぎる"ユーザー行動に変化が訪れるかもしれません。

YouTubeはTVアプリでのリーンイン強化の発表に加え、先日新たなショッピング機能の追加を発表し��ました。『Shopping Collections』と呼ばれるこの機能では、YouTube上のクリエイターが自身の商品のみならず、他社のブランドの商品を動画ページ内で紹介し、ユーザーに購入機会を提供できるようにするというものです。オンラインショッピングなどはまさにリーンインな体験の代表的な例ですね。

https://blog.youtube/news-and-events/new-youtube-shopping-features/

日本ではまだ公開されていないものの、TikTokも最近ショッピング機能の強化に力を入れており、アメリカにおけるTikTok Shopsの売上を2024年度に10倍にするという目標を掲げています。

https://shop.tiktok.com/business/en

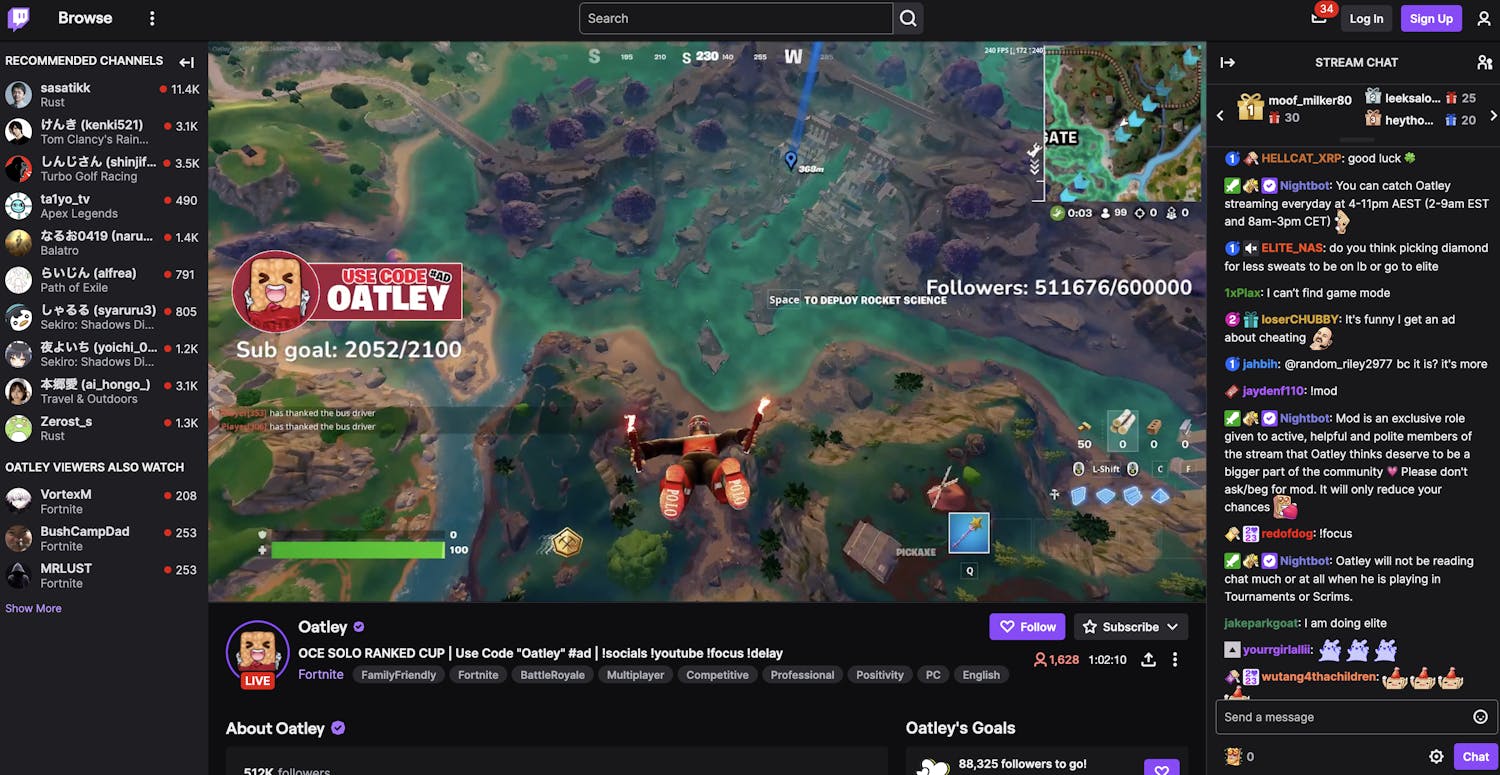

また、Twitchをはじめとしたライブ配信プラットフォームでは、リアルタイムでのユーザーと配信者の交流が一つの魅力となっています。

https://www.twitch.tv/

さらに、コンテンツ自体にインタラクティブ性を持たせる試みとしては、ユーザーがストーリー上の選択を行ったり、クイズに答えたりすることができるインタラクティブ動画コンテンツをNetflixが提供しています。

このようなショッピングやゲーミフィケーション、コミュニケーションなどを取り入れたリーンインな体験への取り組みがユーザーと企業両者の利益につながれば、私たちの日常におけるデジタルサービス内での体験も少しずつ変わってくるかもしれません。

逆にリーンバックの利点を取り入れたいショッピングアプリ

ここまで、リーンバックに偏ったコンシューマー向けのコンテンツ配信サービスの事例を紹介しましたが、他の業種ではリーンインに偏ったサービスがリーンバックな体験を取り入れるといった方向性も考えられます。

近年、多くのオンラインショッピングアプリ�が「フィード」を取り入れるようになったこともこのリーンバックとリーンインのバランスをとっている事例といえそうです。ショッピングアプリとしては、特定の商品に興味がある時以外にも"なんとなく"アプリを開いて時間を過ごしてもらえるきっかけが欲しいものです。

この例として、IKEAのアプリは、PinterestのようなフィードUIを取り入れており、コーディネート写真から商品との出会いを演出しています。

リーンバックとリーンインという性質の異なる2つのユーザー体験について、サービスをデザインする立場の視点としては、この2つの体験のバランスの取り方を考えてみると新たな価値提供のきっかけが得られるかもしれないですね。

また、前述のNetflixのインタラクティブ動画のように、コンテンツ自体にインタラクティブ性を持たせるような取り組みも、動画シーンの埋め合わせや条件分岐に生成AIが活用できるようになると新たな可能性が見えてくるかもしれないです。より「リーンイン」な体験が強化された未来のコンテンツ消費がどのようなものになるのか、今後が楽しみですね。