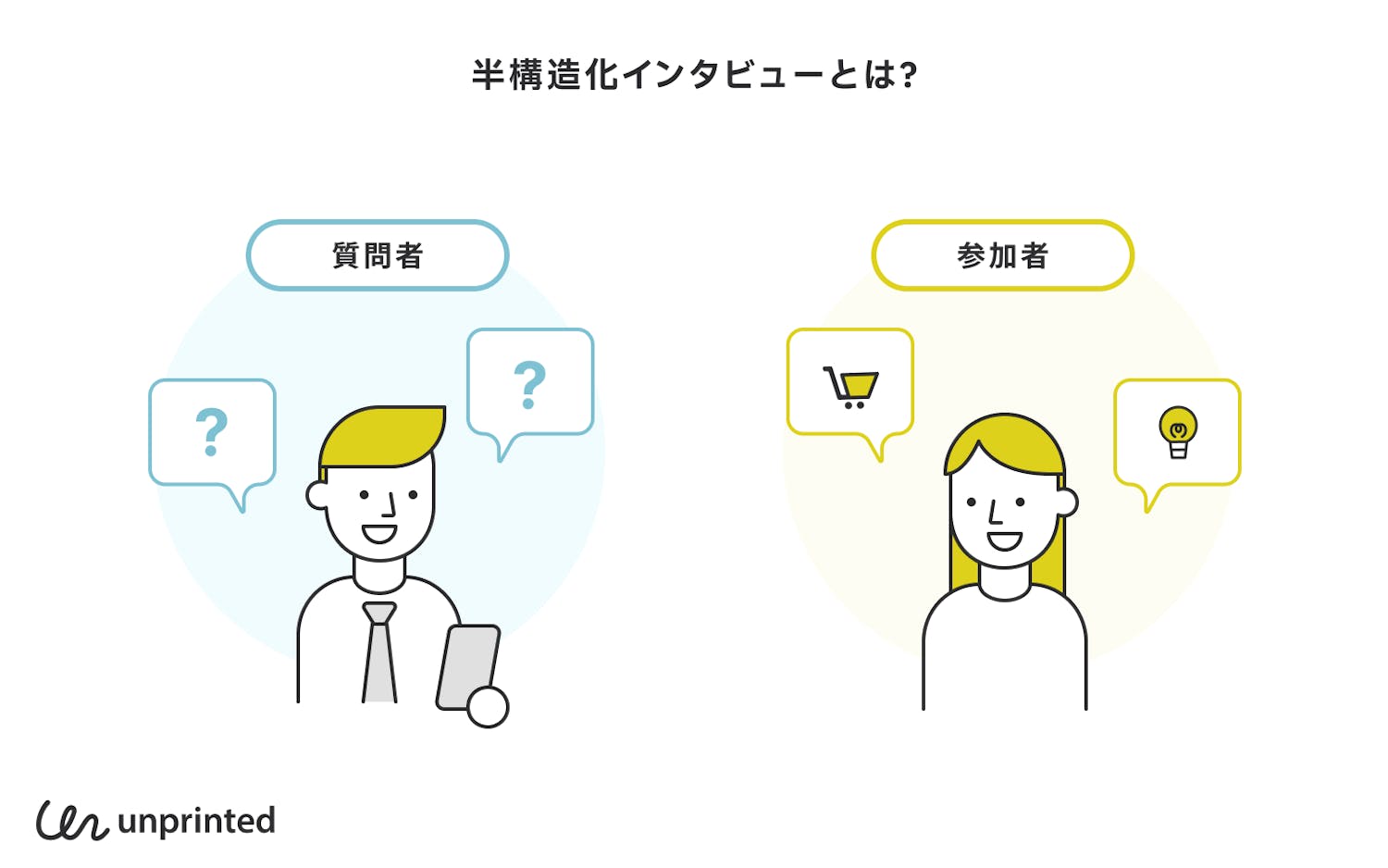

半構造化インタビューとは?参加者の回答を深掘りするためのインタビュー形式

半構造化インタビューとは、事前に準備した質問項目に沿ってインタビューを行い、相手の回答に応じてより詳しく内容を掘り下げるインタビュー形式です。インタビューで聞きたいトピックから逸脱することなく、詳細な情報を得ることができるという利点があります。

例えば、

「夕飯の献立を考える時はどのようにしていますか?」

という質問に対してインタビュー参加者が、

「アプリの〇〇などを利用して探すことや、動画サービスで好きなシェフをフォローしていて参考にすることもあります」

と回答した場合、インタビューガイドの次に書いてある質問を読み上げる前に、

アプリでどのように検索しているか

利用している動画サービスとは何か

いつからどれくらいの頻度で利用することがあるのか

などを明らかにするために、臨機応変に追加で質問をしていきます。ユーザーインタビューは仮説検証の場と捉えられていることが多い印象ですが、このような場合、インタビュイー(参加者)の日頃のサービス体験を理解するためにも有効な手段のひとつにもなります。

インタビュー技法の種類: 設計方法をもとにした4分類

インタビュー技法にはいくつかの種類が存在します。ポイントとなるのは、インタビューガイド(インタビュースクリプト)の使い方の違いです。インタビューガイドとは、インタビューをする中で何を質問するか事前に明らかにした物のことで、参加者から最大限に話を引き出すためにはインタビューガイドを事前に作成しておくことが大切です。ここでは、インタビューの設計方法をもとに分類された以下の4つのインタビュー技法について紹介します。

構造化インタビュー

半構造化インタビュー

非構造化インタビュー

フォーカス・グループ・インタビュー

1. 構造化インタビュー

構造化インタビューとは、インタビューガイドを利用して順に質問をしていくスタイルです。臨機応変に質問を変更していく必要もないため、インタビュアー(質問者・モデレーター)の能力は他のインタビュー方法と比べるとあまり関係なく、インタビューの一貫性を保つことには適していますが、質問の自由度はありません。

2. 半構造化インタビュー

半構造化インタビューとは、インタビューガイドを利用して順に質問しつつ、参加者の発言によって深掘りたいポイントがあれば柔軟に質問を追加して詳細をヒアリングしていく手法です。時間をかけて作るインタビューガイドですが、そのまま順番通りに読み上げて進めてはいけません。

「せっかく時間をかけて作ったのに?」

と思われるかもしれませんが、あくまでガイドなので、実際に最後の方に質問しようと計画していた話題になったらそのまま流れで質問の順番を変更し、深掘れる内容はガイドを無視して進めましょう。その代わり、構造化インタビューに比べて半構造化インタビューでは、インタビュアーの能力によってヒアリング内容の深さが変わってきます。

3. 非構造化インタビュー

非構造化インタビューとは、インタビューガイドを作らずにインタビューを行うスタイルです。

実は、UXデザインの現場ではあまりこの方法を推奨されることはありません。理由としては、ヒアリングしたい内容を聞きそびれてしまうリスクがあることと、複数人にインタビューする場合にヒアリング内容にズレが生じてしまう可能性も高く、モデレーターが複数にいる場合は質問内容を担保することができないためです。かなりの経験と高いスキルが必要になります。

インタビューはせっかく参加者の声を直接聞けるチャンスなので、インタビューガイドがある状態でインタビューに臨めるよう��に調整していきましょう。

4. フォーカス・グループ・インタビュー

フォーカス・グループ・インタビューとは、グループ単位でインタビューを実施する手法で「グループインタビュー」などとも呼ばれます。

同じような属性の3〜6名程度のグループをいくつか作り、数回に分けて座談会形式で実施することもあります。これによって、それぞれの属性の中で得られた価値観やニーズを明らかにしていくことができます。

フォーカス・グループ・インタービューのメリット

短時間で多くの人から情報を集めることができる

参加者同士の活発な意見交換を見ることができる

フォーカス・グループ・インタービューのデメリット

参加者一人ひとりのインサイトを掘り下げづらい

参加者同士の発言で本音とは違う発話が生まれてしまう可能性がある

参加者の中で声が大きい方の意見が強く出てしまう可能性がある

費用が多くかかる

- フォーカス・グループ・インタビューの注意点

- 人前で話しづらいテーマの場合はフォーカス・グループ・インタビューを避けましょう。病気やお金など人によっては話しづらいと感じてしまう題材はグループインタビューには向きません。

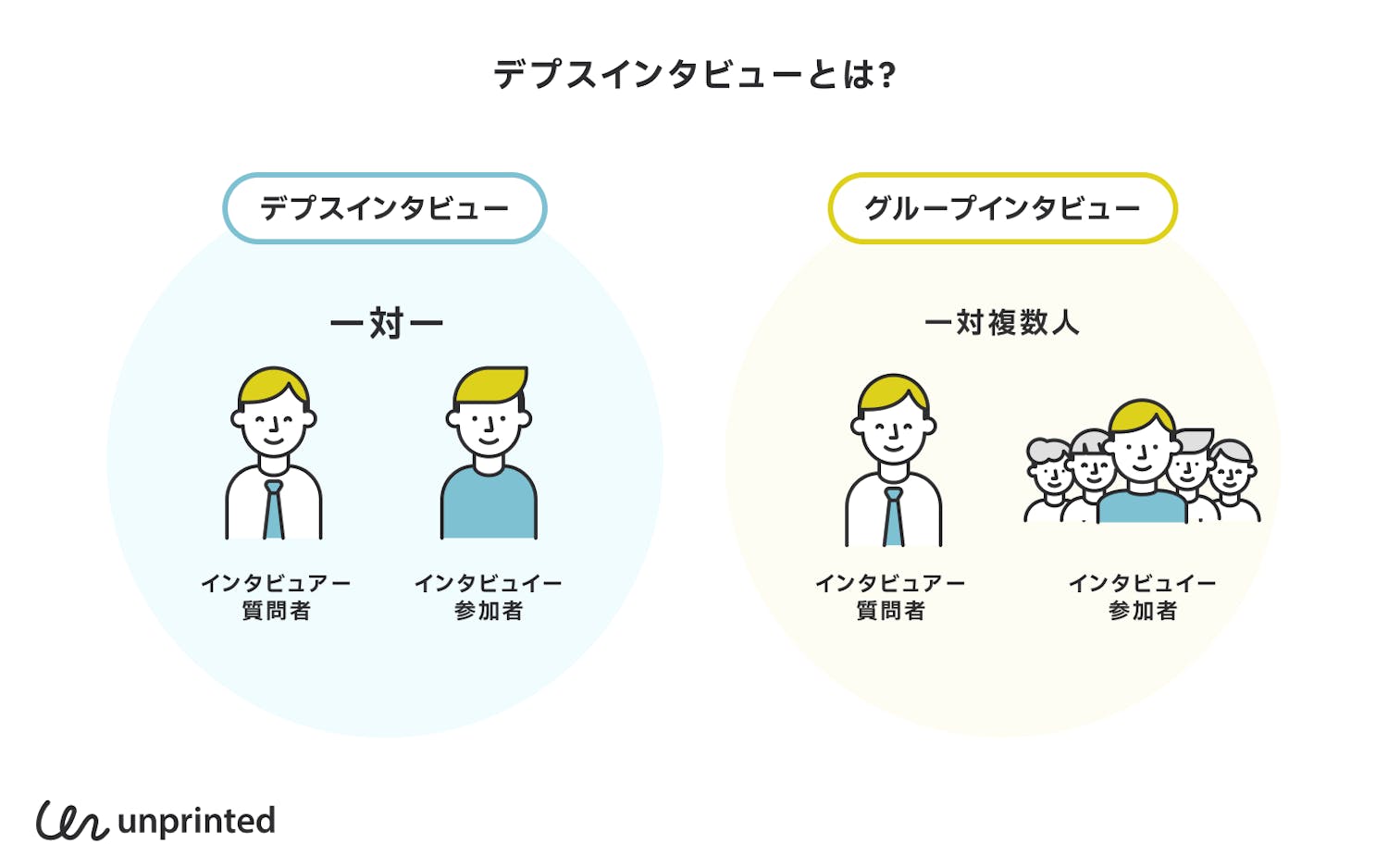

デプスインタビューとは?インタビュアーと対象者が一対一で行うインタビュー

デプスインタビューとは、インタビュアーと対象者が一対一でインタビューする手法です。

上記で説明した「構造化・半構造化・非構造化インタビュー」などはインタビューの設計方法の話となります。デプスインタビューとグループインタビューは、インタビュー実施時の参加人数をもとにした分類で、インタビューする際の人数を話すときに一対一で行うインタビューを「デプスインタビュー」、複数人で実施するインタビューのことを「グループインタビュー」と呼びます。

半構造化インタビューの設計方法とファシリテーションのコツ

それでは、具体的に今回のトピックである半構造化インタビューの設計方法とファシリテーションのポイントについて見ていきましょう!

半構造化インタビュ��ーの設計方法

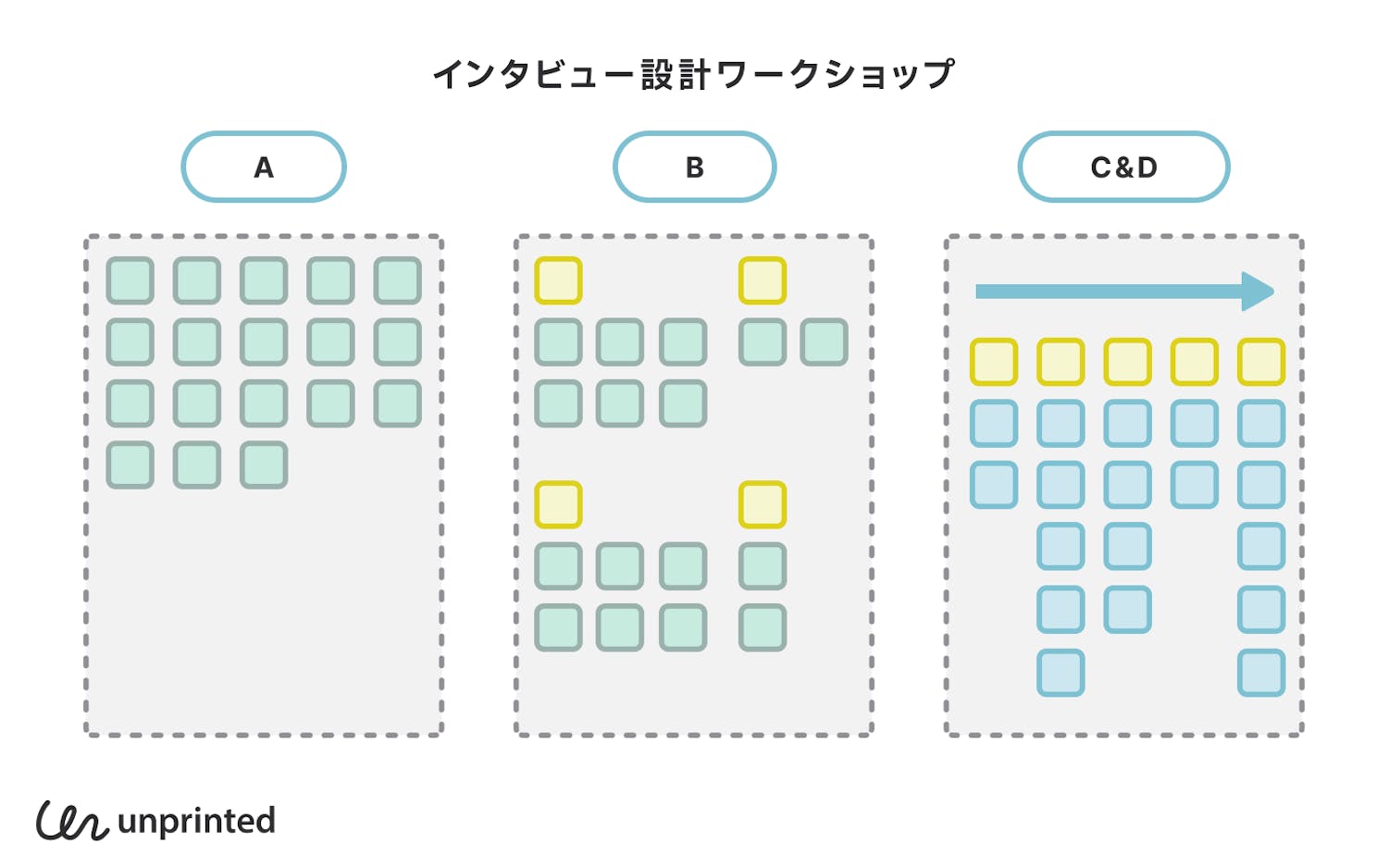

担当者がひとりで作る場合もありますが、可能であれば関係者メンバーで集まり多様な視点を取り入れながらインタビューを設計することができると良いでしょう。以下は、関係者メンバーでインタビュー設計をする場合の手法です。

調査の課題を明らかにする

ワークショップを実施する1. 質問内容をクローズドエンド質問で付箋に記入する

書き出した内容の付箋の中で似た内容のものをグループ化して見出しをつける

見出しを元にフローチャートを作る(質問したい順に左から右に並べる)

見出しに付随するグループに沿ったオープンエンド型質問を考える

エクセルシートなどに質問を並べて記入しインタビューガイドの叩きを作成する

インタビューガイドの叩きを元にパイロット調査を実施する

パイロット調査の結果を元に修正する1. 修正内容は関係者と確認し、重要な質問が抜けていないか、密に確認をしていくことも忘れないようにしましょう

本番インタビューのスタート

- パイロット調査とは?

- パイロット調査とは、本番と同じようにインタビューを実施するインタビューのテストです。パイロット調査前に記録係(タイム�キーパー担当者)やステークホルダーとミーティングを設定し、インタビュー中のコミュニケーション方法やモデレーター以外の人が追加で質問をしたい場合どのように対応するかなどを決めておくと良いでしょう。

パイロット調査の目的は、ガイドで用意した質問に対して実際に得たい回答が聞けるかや、どの質問に時間をかけるか、インタビュー質問の流れが不自然でないかを確認することです。パイロット調査を数回実施し、インタビューガイドを修正することによって、質の高いインタビューガイドを作ることができます。時間がないと抜けてしまいがちなステップですが、重要なので忘れないようにしましょう。

半構造化インタビュー質問の3つのコツ

半構造化インタビューでの質問には、いくつか押さえておきたいポイントがあります。インタビュー実施の際には、これらのポイントを意識するとより有意義なインタビュー結果を得ることができるようになります。

1. オープンエンド型質問とクローズドエンド型質問を使い分けよう

情報収集の基本として大切なコツは「オープンエンド型質問」をすることです。オープンエンド型質問とは、参加者が自由に回答できる質問です。クローズドエンド型質問(はい・いいえで答えられたり一言で回答できるような質問)形式とは違い、参加者が会話の主導権を握って話せるように回答しやすい質問から順��に設計し、相手の話す時間が長くなるように心がけましょう。

オープンエンド型質問の例

「なぜその時に〇〇しようと思ったのか教えてください」

「〇〇についてどう思いますか?」

「先ほど〇〇とおっしゃっていたのは何か理由はありますか?」

「〇〇の時はどのような気持ちになりますか?」

反対に、クローズドエンド型質問とは、事実を得るために一言で答えられる特定の質問です。

クローズドエンド型質問は、あまり利用しない方が良いと言われることが多いですが、参加者の性格やラポール形成(信頼関係を築く)ができていないタ��イミングでオープンエンド質問をしても上手く回答が得られない場合や、質問が漠然としすぎて相手が答えにくい場合によっては、臨機応変に質問を噛み砕いて具体的に答えやすいクローズドエンド型質問とオープンエンド型質問を組みわせることもあります。

クローズドエンド型質問の例

「何を買いましたか?」

「〇〇をしたことはありますか?」

「〇〇をする予定はありますか?」

「〇〇は好きですか?」

2. インタビュー中は我慢が大事

オープンエンド型質問をしていると、質問によって参加者が回答するために考え込んでしまったりする場�面に遭遇します。

質問をした後に沈黙が続くこともありますが、沈黙を破るのはインタビュアーの役目ではありません。沈黙中に参加者は何を話そうか頭の中で整理をしています。その重要なタイミングで「難しそうですね、違う質問にしましょうか?」「では 、〇〇だった場合はどうですか?」など、良かれと思い質問し直すことで、聞けた可能性がある参加者の回答を妨げてしまう可能性が大いにあります。沈黙した時はじっと待つことを忘れないようにしましょう。

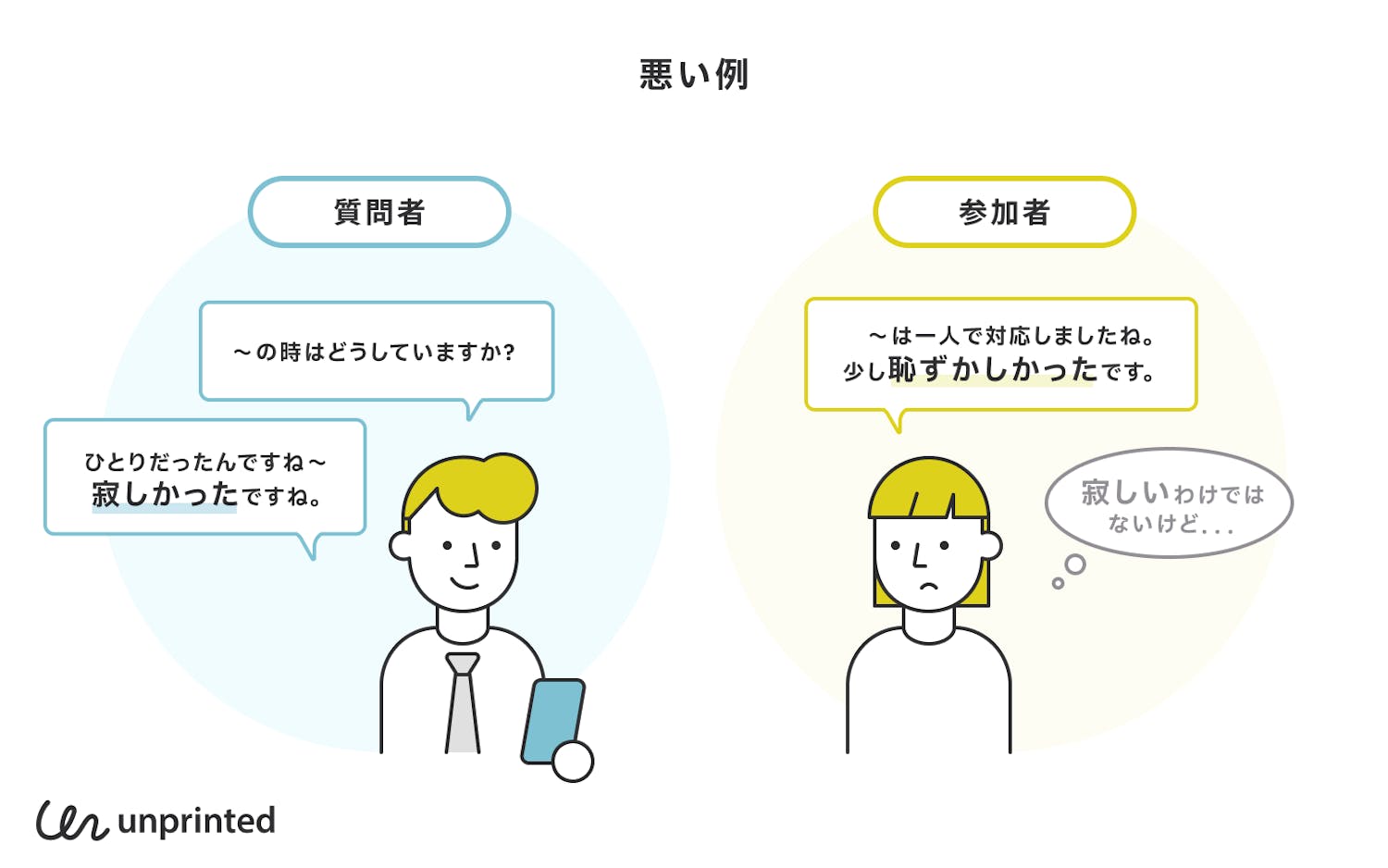

3. インタビュアーの主観で話さないように気を付ける

また、参加者の発話に対してインタビュアーのバイアスのある主観で発言をまとめることには注意をしましょう。これはインタビュアーの経験が少ない方の多くが気づかずに発言してしまいがちなポイントです。

画像の例は極端ですが、参加者は別に寂しいと思っていない場合でも、参加者の発話から勝手にインタビュアーが「寂しいですね、大変でしたね」など自分の主観や世間体的な回答を声をかけてしまうことがあります。このように�「ひとり = 寂しい」という個人の価値観によって異なる連想について発言することは避けましょう。

この場合、参加者の発話の中に「恥ずかしかった」という感情の発話があった場合はオウム返しで「恥ずかしかったんですね。どういったところが恥ずかしいと感じたのでしょうか?」と聞き返し、参加者の中の恥ずかしいと感じる基準をヒアリングしていくと良いでしょう。

恥ずかしいという感覚・感情などは、人によって育ってきた環境や価値観が違うため、どうしてそう思うのか、何か基準があるのかを確認していくことも重要なポイントです。

世間的にこのように発言することは当たり前と思うような発話でも、なぜそう思ったのかの背景をしっかり確認していくことで参加者も気づいていないようなインサイトの鍵となる情報を引き出すことができる可能性があります。

ユーザーインタビューをはじめて実施する方におすすめの書籍

ユーザーインタビューをどのようにまとめれば良いかイメージできない方は以下の書籍をおすすめします。事例を含めてわかりやすくリサーチに必要な情報がまとまっています。付録として実践で使えるテンプレートもダウンロードできるようになっているので、何から始めれば良いかわからない方にもぴったりな一冊です!

まとめ

本記事では、半構造化インタビューの基本や設計、質問のポイントについて解説してきました。何度もインタビュー設計をしてくるとコツを掴むことができますが、最初はご自身がインタビューの参加者になって受けてみることで全体の流れを学ぶことが出来ます。

半構造化インタビューのモデレーターとしてのスキルを上げるためには、他の人が実施したインタビュー映像を見たり、半構造化インタビューをよく実施している方や外部のリサーチャーの方の実施するインタビューに見学者として参加させてもらい、質問の��掘り下げ方を見て聞いて覚えていくことも有効です。

もちろん見ているだけではスキルが伸びないので実践していくことも重要ですが、こればかりは場数を踏むしかないので、最初から本番インタビューを実施することが怖い場合は友人や同僚に協力をしてもらい練習するところからスタートしてみても良いかと思います。ぜひ今回紹介したインタビュー方法を活用してサービスやユーザーの理解に役立ててみてください。

参考文献

樽本 徹也 (2018). 『UXリサーチの道具箱』オーム社

奥泉直子 (2021). 『ユーザーの「心の声」を聴く技術 ~ユーザー調査に潜む50の落とし穴とその対策』技術評論社

松薗美帆・草野孔希 (2021). 『はじめてのUXリサーチ ユーザーとともに価値あるサービスを作り続けるために』翔泳社