デザインを学んだ人なら聞いたことがある「バウハウス」。その正体を実はあまりよく知らない、という人もいるのではないでしょうか?実はバウハウスは、現代の私たちのデザインにとても影響を与えているんです。この記事では、バウハウスとは何なのか、そしてバウハウスのどのような取り組みが現代のデザインに通じているのかを紹介します。

バウハウスによって工業化と芸術の統合を目指すモダニズムは始まった

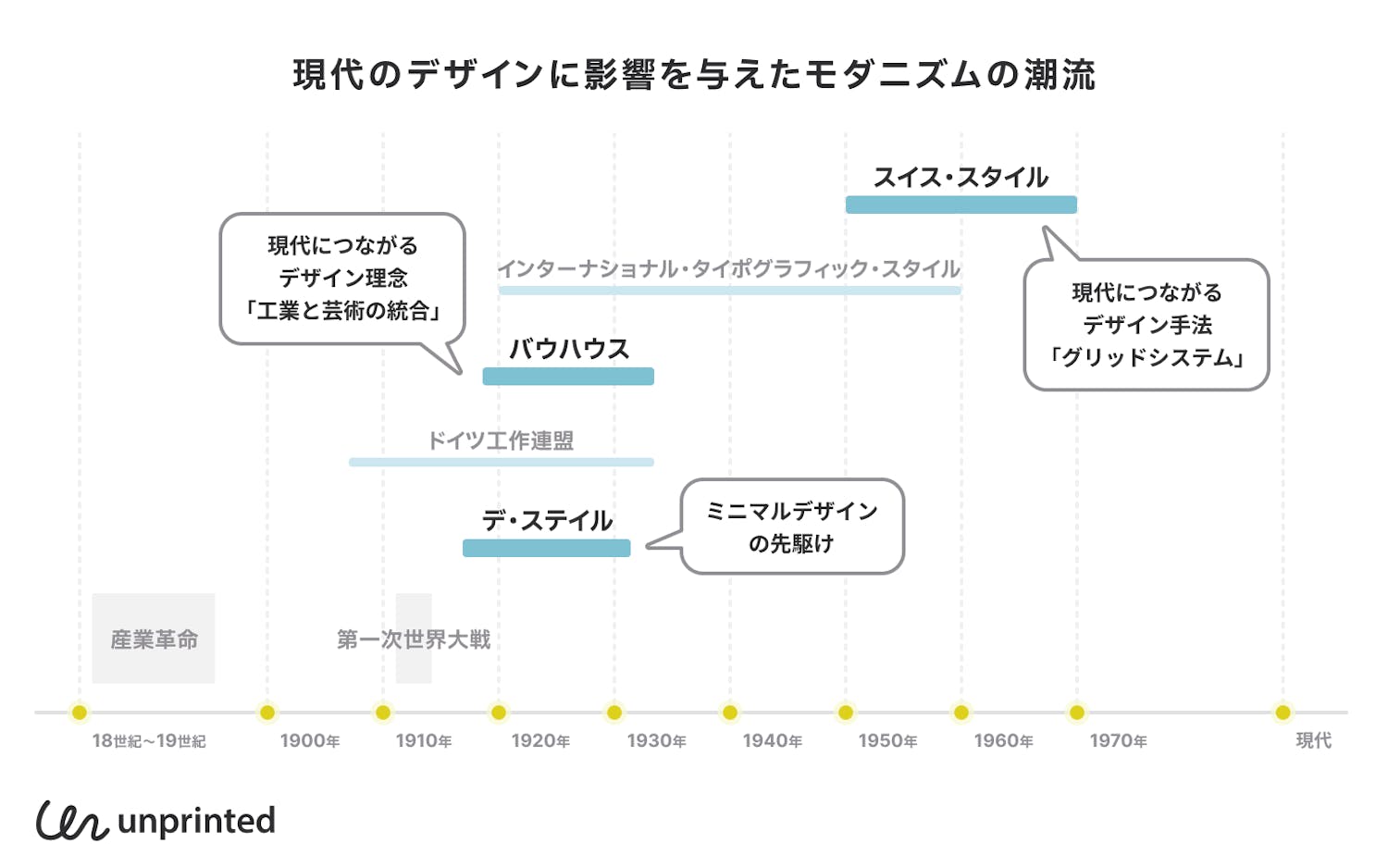

バウハウスについて知る前に、当時の時代背景にあった「モダニズム」について整理します。モダニズムとは、19世紀末〜20世紀初め(日本の明治時代)に起きた、主に建築や絵画、文学などの芸術分野での変革運動全体のことを表します。「現代主義」という和訳から想像できるように、これまでの古い様式から新しい様式を求めようとする様々な活動がヨーロッパを中心に展開されました。モダニズムというワードは広義であり、変革運動の間やその後に生まれた思想・様式を説明する場合の表現にも使われます。

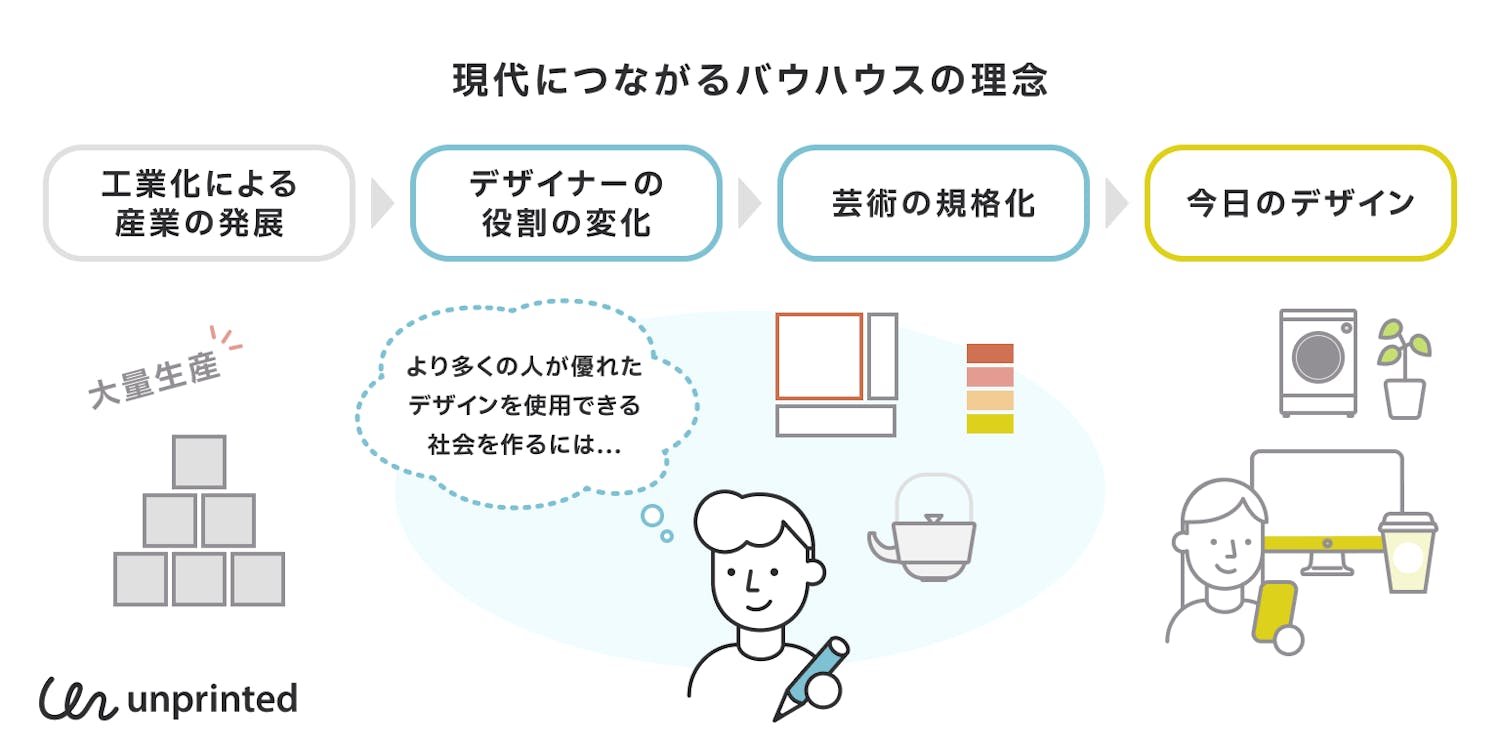

そのように様々な事象を表すモダニズムですが、デザインの視点で切り取った場合には特に、バウハウスがその始まりを作ったと言えます。第一次世界大戦以降の1920年代頃から、新しい時代のためのデザインとして、工業化と芸術の統合を目指したバウハウスの活動により、モダニズムの様式が確立されていったのです。この時代に生まれたデザイン理念は、それからの工業デザインやグラフィックデザイン、具体的には現代のWebデザインの主流であるフラットデザインの原点とも言えるスイス・スタイル(インターナショナル・タイポグラフィック・スタイル)にも通じ、あらゆるデザイン分野の発展に大きな影響を与えました。

バウハウスとは?現代のデザイン教育の本質を作った、ドイツの造形学校

https://en.wikipedia.org/wiki/Bauhaus

バウハウスとは、ドイツの建築家ヴァルター・グロピウスが1919年にドイツに創立し初代学長を務めた造形学校です。グロピウスは第一次世界大戦で敗戦したドイツで産業を発展させるため、新しい時代のためのデザインを作っていくためには芸術教育の刷新が必要と考え、バウハウスを創立しました。建築、絵画、彫刻といったあらゆる芸術活動は統合して教えられるべきであり、芸術家同士はそれぞれの分野を理解し、影響し合える環境が必要であると考えていたのです。バウハウスの教育の特徴として、工房教育があります。学生や教授は芸術家としての垣根を超えて、そこで一緒に手を動かして新たなデザインを生み出すための追求をしました。

バウハウスが続い�たのは実は14年という短い期間です。その間に戦後の社会情勢の影響を受けながらも3つの土地を移動し、3人の学長がいました。最後の学長であるルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエの名前を耳にしたことがある人がいるかもしれません。ミースもまた、グロピウスと同じドイツの建築家で、デザインした有名な椅子「バルセロナチェア」を見たことがある人は多いのではないでしょうか。また、ミースが残したとされる有名な言葉、”Less is more(少ない方が豊かである)”は、現代のプロダクトデザインやUIデザインでも好まれる考え方と言えます。

https://en.wikipedia.org/wiki/Bauhaus

バウハウスの理念:工業化社会において機能美に優れたデザインを多くの人に届けること

バウハウスの理念として、”Form follows function(形態は機能に従う)”と紹介されることがよくありますが、単純に”形より機能”という��より、”機能のための形の追求”がバウハウスが実践していたことなのではと思います。

- Form follows function(形態は機能に従う)

- 元々は、バウハウスができる少し前のモダニズム建築が登場した時代に、アメリカの建築家ルイス・サリヴァンが発したフレーズ。グロピウスもこの理念を持ち、形は機能によって決まるべきであるというデザインアプローチをバウハウスで実践した。

実は初代学長のグロピウスが掲げた学校案内の宣言文には「手工作を習得するべきである」とあり、最初から機能主義・合理主義を徹底していたわけではありませんでした。当時のドイツは、建築家や工芸家により結成されたドイツ工作連盟が、大量生産の製品の品質向上を目指して「工業による芸術の規格化」を推進しており、ドイツ工作連盟のメンバーでもあったグロピウスはその重要性を受け止め、バウハウスの方針を1922年期に「芸術と技術の統合」に方向転換したのです。工房での教育も、最初は手の込んだ一品生産だったところから、工業生産のための素材と形態の追求に変わっていきました。

バウハウスが実現したかったことは、より多くの人が優れたデザインを使用できる社会を作ることであり、そのために大量生産を前提にした「規格化」という課題に立ち向かったのです。工業化と芸術は両立��させることができるとするバウハウスの理念は、機能美を大切にする今日のあらゆるデザインに大きな影響を与えています。当時バウハウスのデザイナーにより様々な試行錯誤がされたこと、さらにその理念が浸透したおかげで、いま私たちはスタイリッシュで使いやすいプロダクトなどを当たり前のように手にできているのかもしれませんね。

バウハウスが影響?この時代に生まれた書体「Futura」

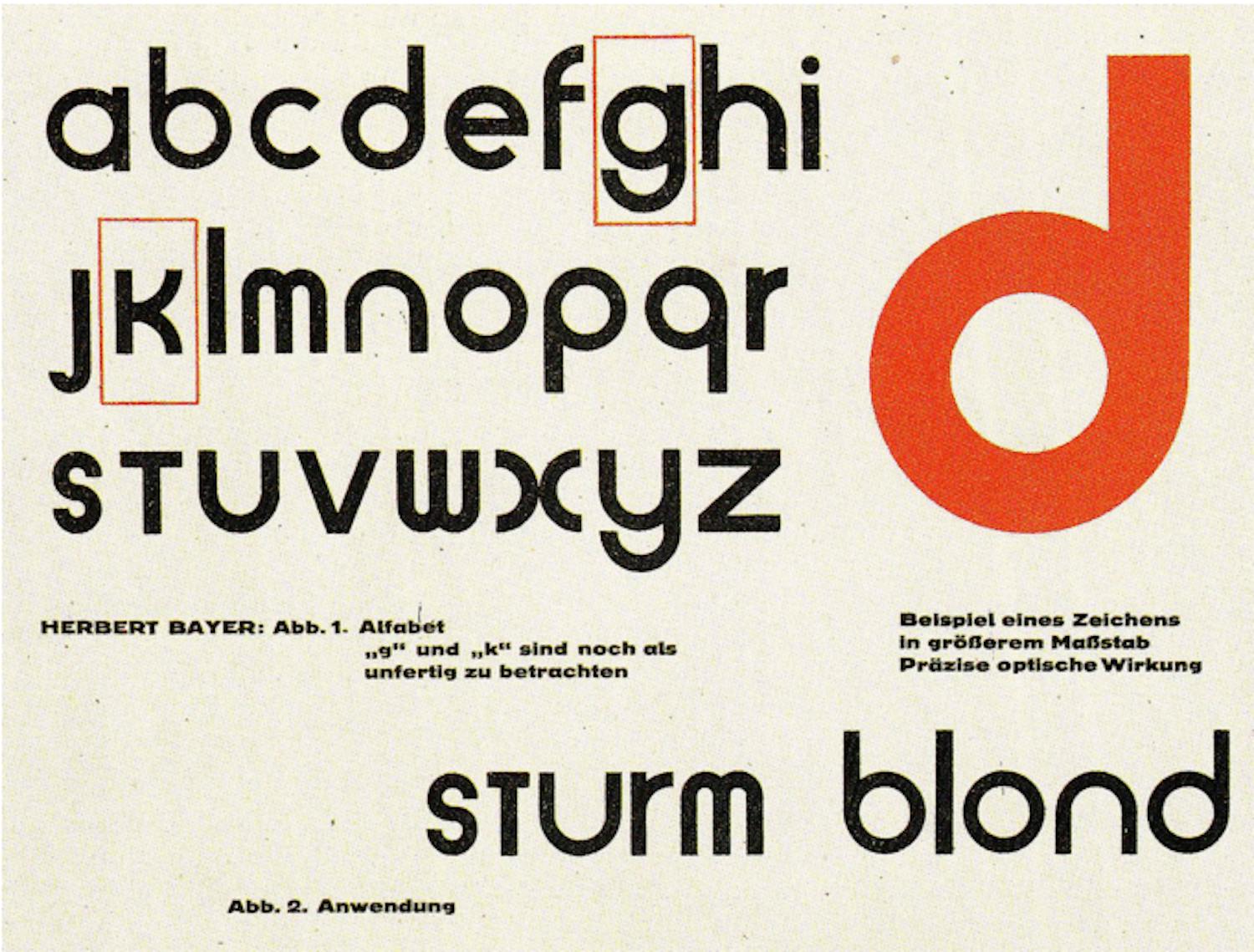

Universal Typeface (https://www.researchgate.net/figure/Herbert-Bayers-Universal-Type-1926_fig6_347649220)

バウハウスではタイポグラフィの取り組みも盛んで、サンセリフ体のみをを使用した簡潔で読みやすいレイアウトデザインの実験が行われていました。書体のデザインも積極的に行われ、バウハウスの学生だったヘルベルト・バイヤーがデザインした「Universal Typeface」のような幾何学的なサンセリフ体は、一目見たらバウハウスをイメージさせる特色と言えます。

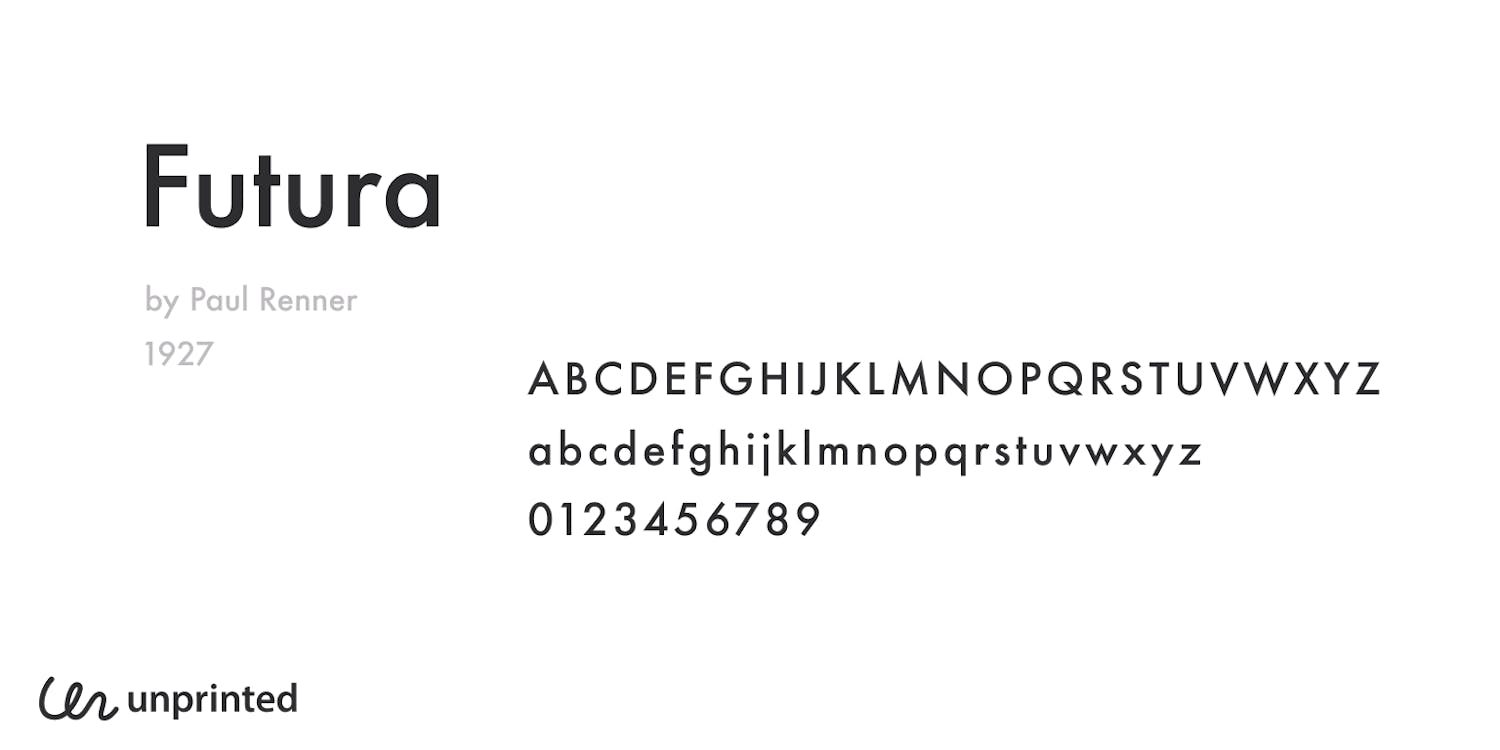

そしてこの時代に制作された書体として有名なのは、フォントを扱うデザイナーなら誰もが知っている「Futura(フーツラ)」です。Futuraは、1927年にドイツの書体デザイナーのパウル・レナーによって制作されました。レナーはバウハウスに所属していませんでしたが、バウハウスの理念に似た考え方でFuturaを制作したと言われています。それまで印刷物で主流で使用されていた、セリフ体に基づいてデザインされた装飾的要素のあるサンセリフ体を古いものと否定し、現代に合った書体として機能美を追求したのです。

そのようにデザインされたFuturaは、今日まで世界中で様々な用途の印刷物に使われてきたことはもちろん、LOUIS VUITTONやNIKE、Volkswagenなど、たくさんのブランドのロゴにもベースとして使用されています。

デ・ステイルとは?ものの本質を表現するシンプルでミニマルなデザインの先駆け

ここで、バウハウスにも関係するモダニズムの潮流を一つ紹介します。画家のピエト・モンドリアンと建築家・画家のテオ・ファン・ドゥースブルフが中心となり、1917年にオランダで結成した「デ・ステイル」です。オランダ語で「様式」を意味するデ・ステイルが目指したのは、第一次世界大戦前の芸術(装飾性を重視したマキシマリズムの考え方)から脱却し新たな世界を構築することであり、造形の基本要素である水平・垂直の線、赤・青・黄の三原色 + 限られた無彩色での抽象表現を追求し、ものの本質を表現しようとしました。デ・ステイルのメンバーの1人であったヘリット・トーマス・リートフェルトの「赤と青の椅子」は、デ・ステイルのデザイン理論を三次元で表した代表作です。この基本造形、基本色を使ってデザインするアプローチは、バウハウスにも大きな影響を与えたと言われています。

Red and Blue Chair (https://www.cassina-ixc.jp/shop/g/gred-and-blue/)

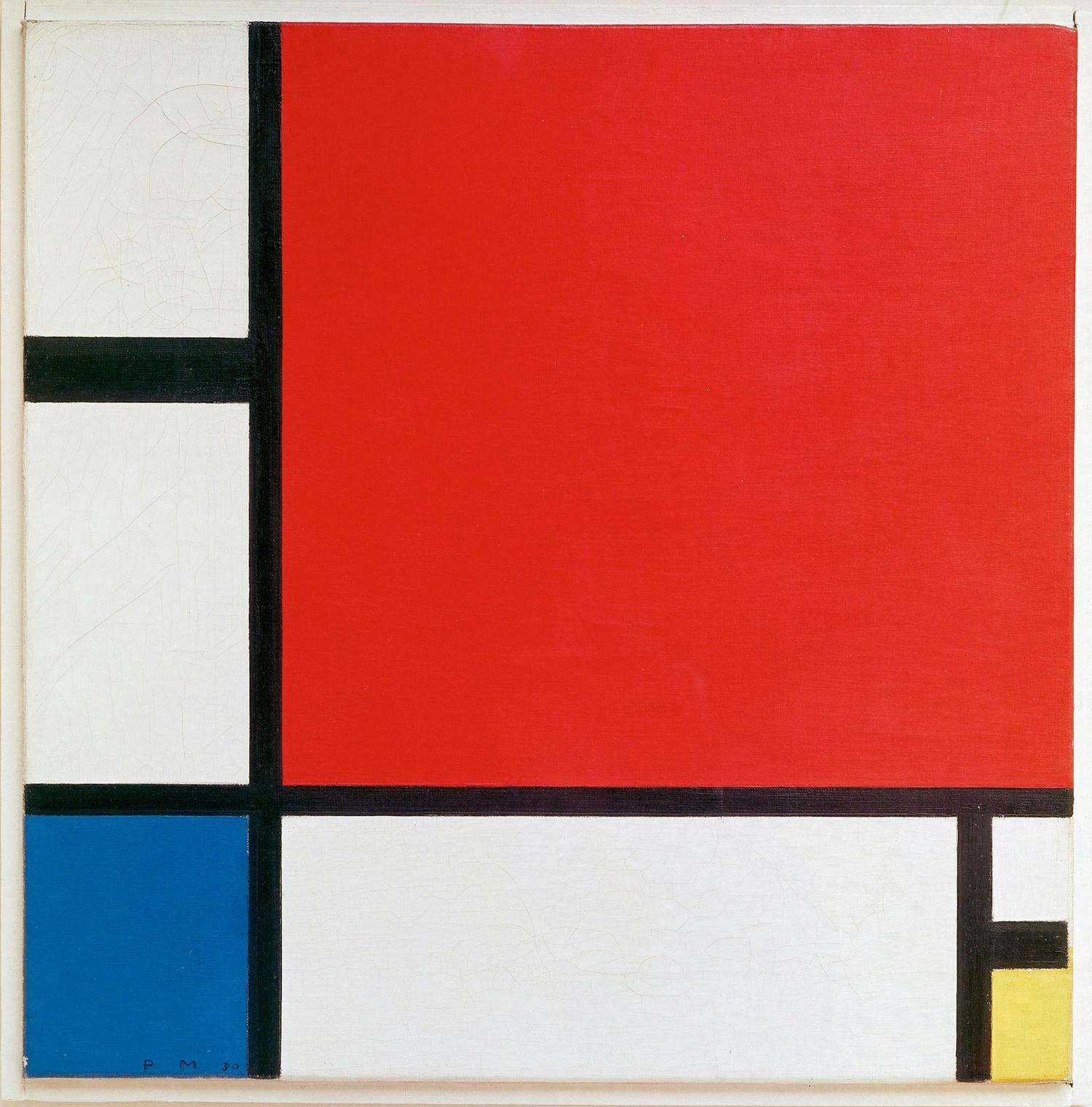

Composition II in Red, Blue, and Yellow (https://en.wikipedia.org/wiki/Piet_Mondrian)

デ・ステイルが目指した絵画は、人物や風景を再現するそれまでの絵画ではなく、抽象的な構成で表現するべきというものでした。モンドリアンが制作した有名な絵画「赤・青・黄のコンポジション」からもわかるように、デ・ステイルのスタイルを見ると、格子状(グリッド)のレイアウト、白をベースに視認性のある色を乗せる配色表現など、現代のWebデザインやUIデザインで好まれているようなスタイルに通じるものがあります。当時アートだったこの絵画が象徴するデ・ステイルの表現は、今のデザイン手法となったと言えるのではないでしょうか。デ・ステイルは、現代では普遍的なスタイルになったミニマルなデザインを最初に作り出したのです。

まとめ

ここまで、バウハウスの歴史とその理念を考察を含めて紹介しました。産業が急速に発展していった時代の中で、今に通じる”大量生産・規格化を前提にしたデザイン”のためのアプローチを試行錯誤し、芸術家の枠を超えてデザイナーとしての社会での責任やできることを追求した当時のデザイナー達には、尊敬と感謝の気持ちが湧いてきます。そして、その根幹にあった「より多くの人に優れたデザインを届ける」という基本的な理念を、さらに後世につないでいきたいですね。

参考文献

杣田佳穂 (2020).『もっと知りたいバウハウス (アート・ビギナーズ・コレクション)』東京美術

個人で活動しているビジュアルデザイナーです。7年間ファッション業界で空間デザインとグラフィックデザインに携わったのち、現在はアプリやWebサービスのデザイン、ブランディングをメインに行っています。

https://www.sachikonakayama.com/