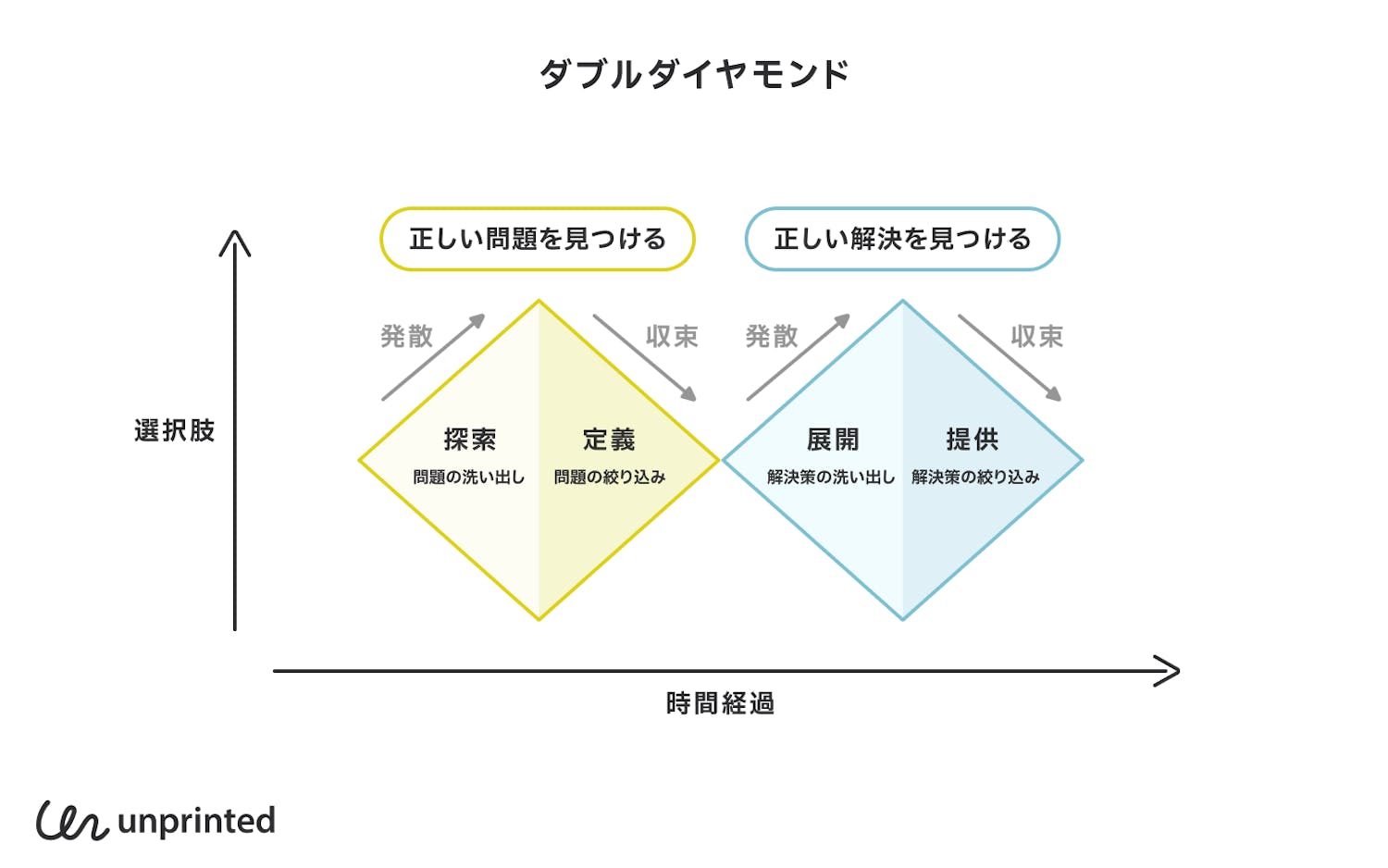

ダブルダイヤモンドとは?「正しい問題」と「正しい解決」を見つけるためのフレームワーク

ダブルダイヤモンドとは、2005年に英国デザイン協議会で初めて導入された、問題解決手法です。これは「発散」と「収束」の2つのプロセスを含むフレームワークで、それぞれを1つのダイヤモンドとして視覚化しています。この2つのダイヤモンドは、それぞれ「正しい問題を見つけるダイヤモンド」と「正しい解決を見つけるダイヤモンド」を表現しています。

ダブルダイヤモンドの4つのステップ

ダブルダイヤモンドは、以下の4つのステップで構成されています。

探索(Discover)幅広い視点から情報を収集

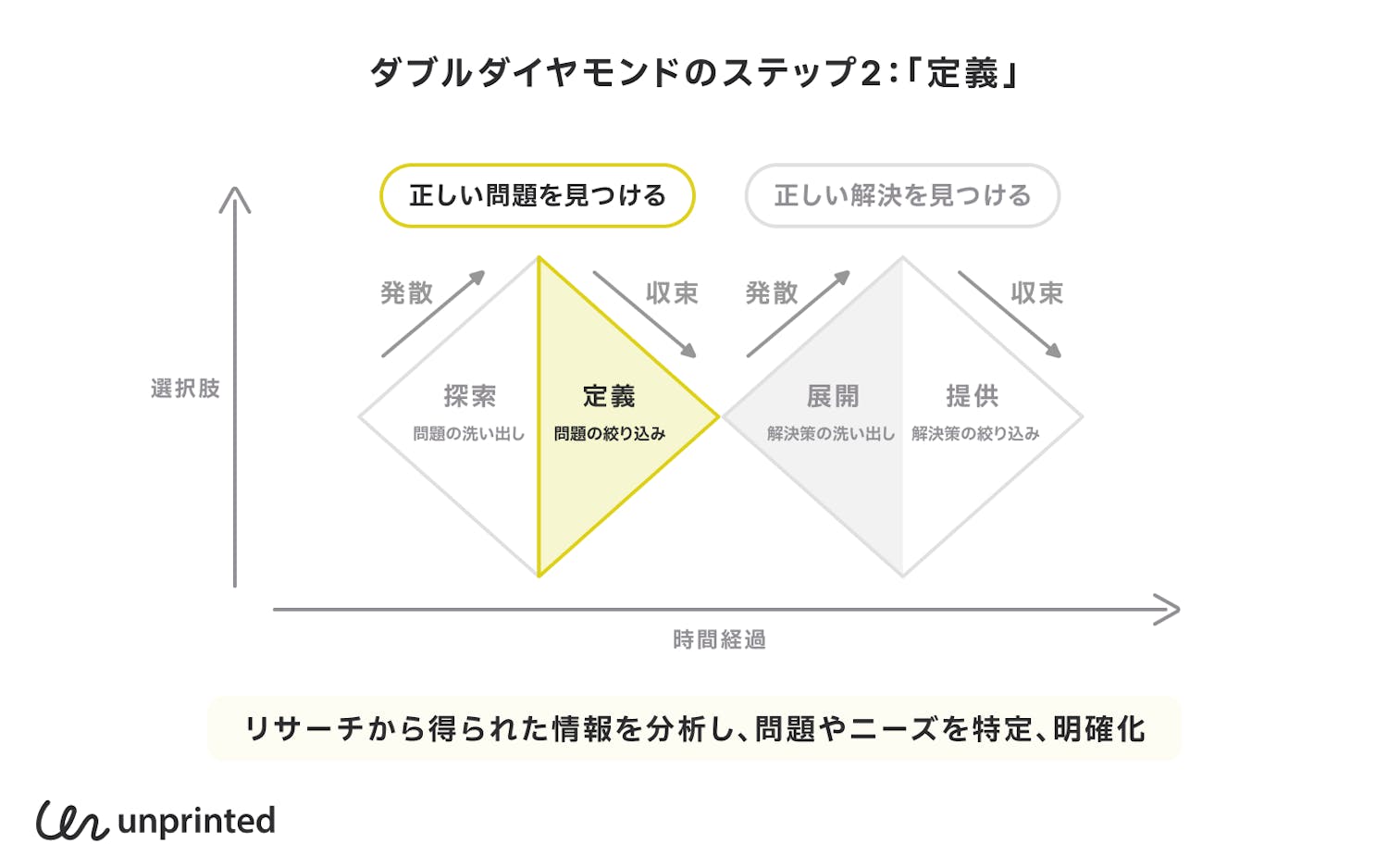

定義(Define)解決すべき重要な課題を絞り込む

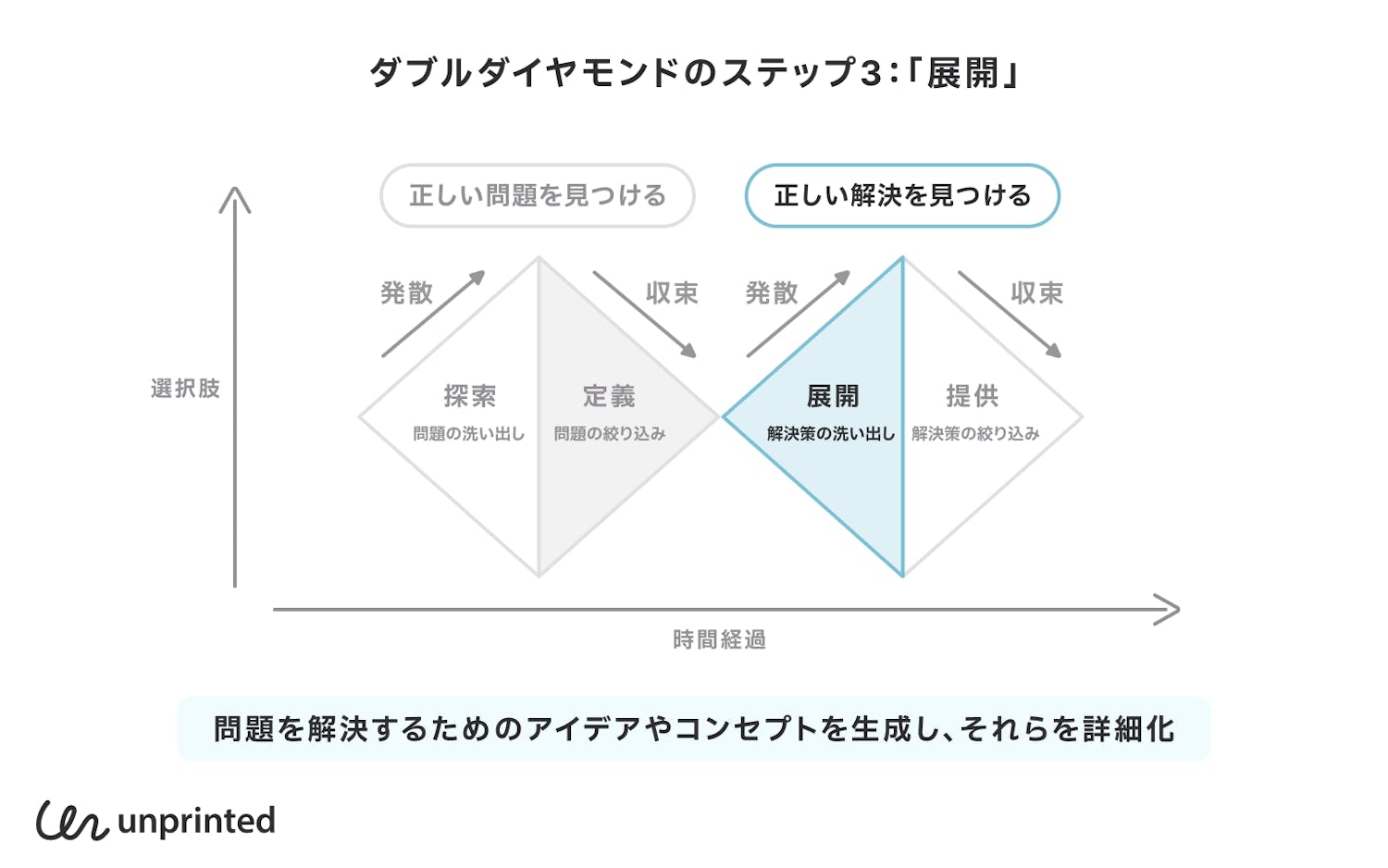

展開(Develop)解決策を広く検討

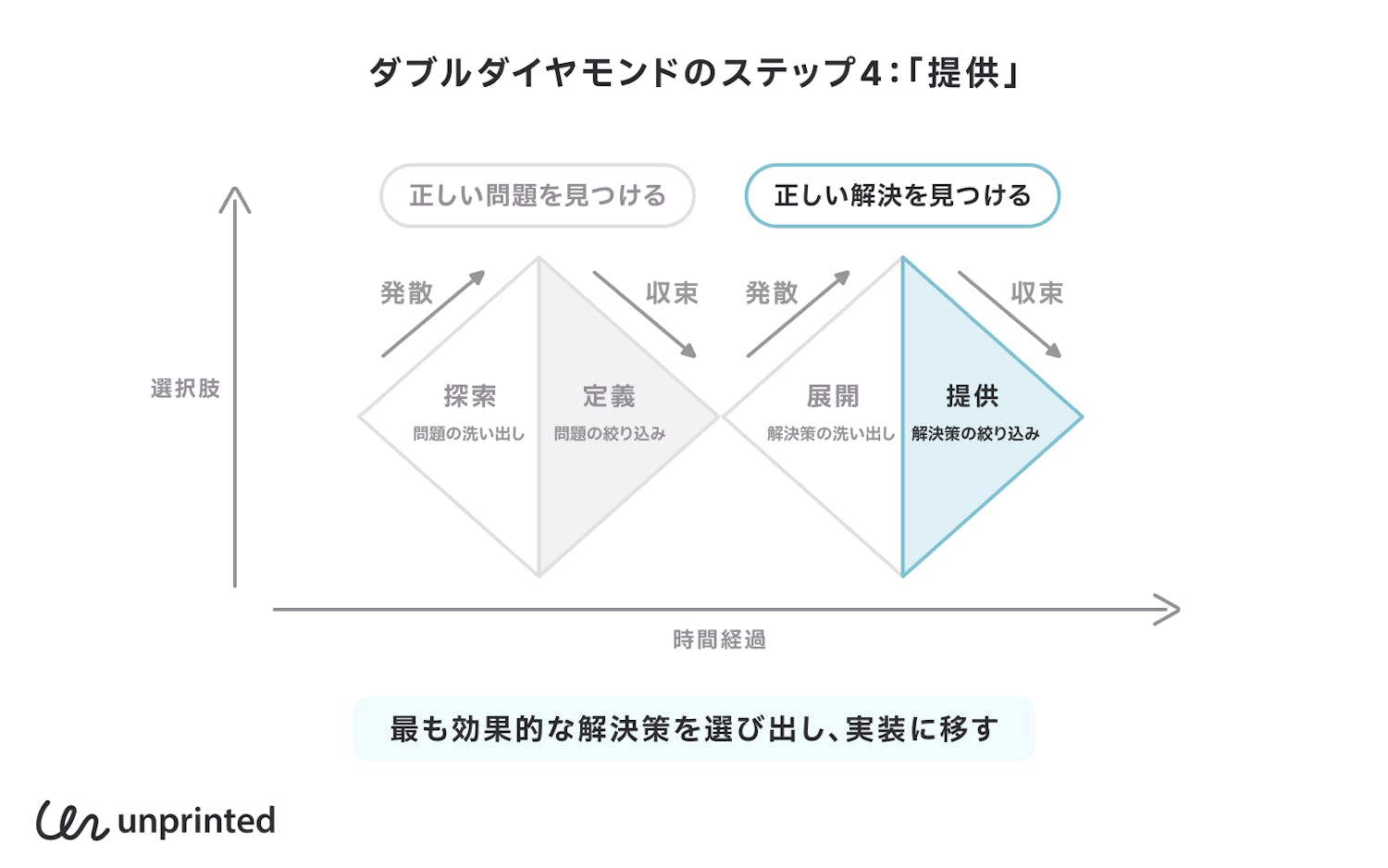

提供(Deliver)最も適切な解決策を検証

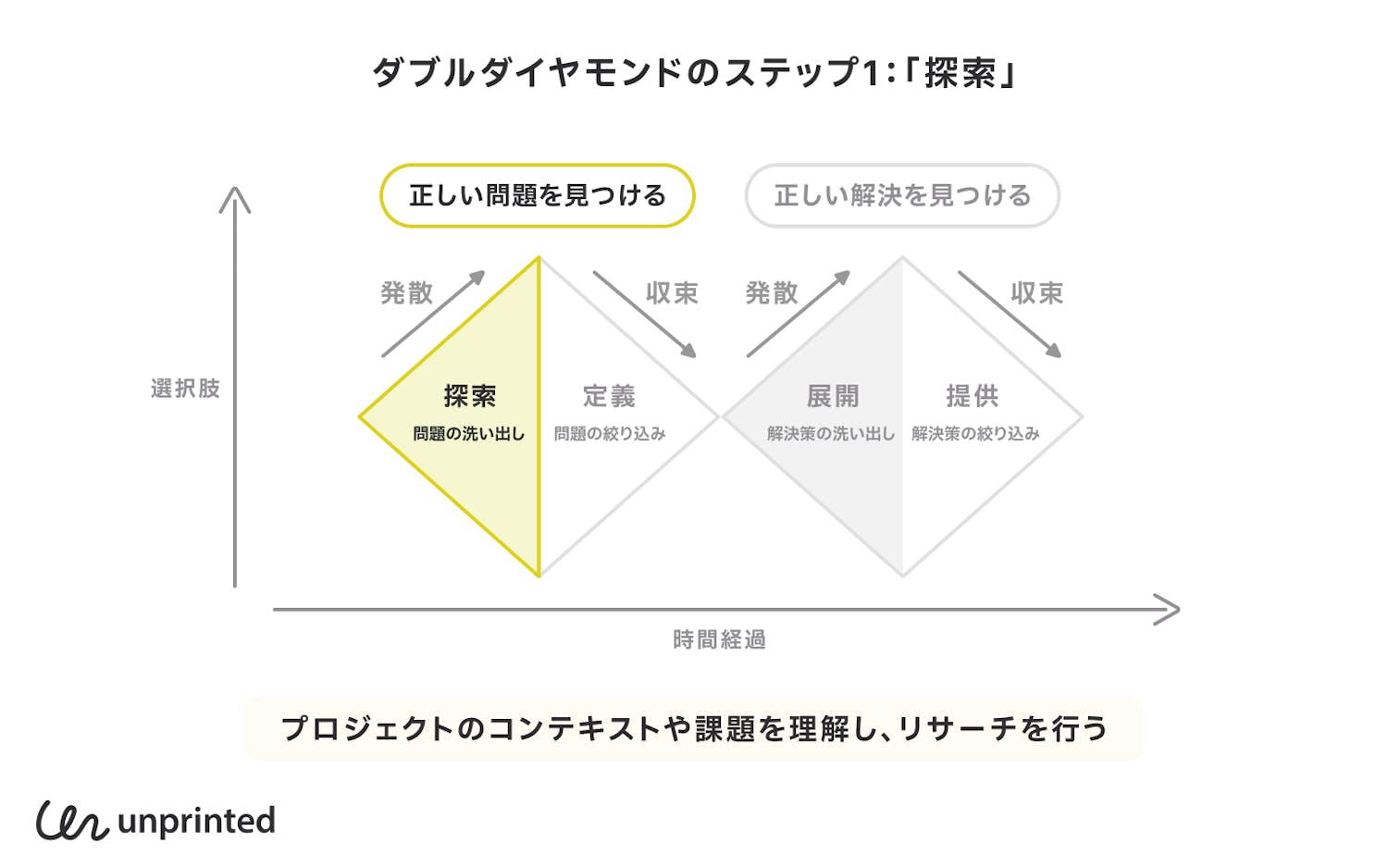

探索(Discover)幅広い視点から情報を収集

「探索」フェーズでは取り組む議題についての理解を深め、考えられる本質的な課題をできるだけ多く洗い出します。このフェーズは、「発散」のプロセスですので、アイデアを自由に広げましょう。問題や課題の理解を深めるために、幅広い視点から情報を収集することが大切です。データ分析、ユーザーインタビュー、市場調査など、多様な手法を用いて客観的な情報を集めましょう。

定義(Define)解決すべき重要な課題を絞り込む

ここでは探索段階で見つけた課題から、解決すべき重要な課題を絞り込む作業を行います。これは「収束」のプロセスで、アイデアを絞り込むフェーズです。おすすめの課題定義方法は、海外のデザインチームでよく使われる「How Might We ~?」という形式です。日本語にすると、「どうすれば〇〇できるか?」となり、この「どうすれば」という問いが「こうすれば良いのではないか?」というアクション仮説に繋がりやすく、以降のプロセスを進めやすくしてくれます。

展開(Develop)解決策を広く検討

問題が特定されたら、次に解決策のリストを作ります。ここでも再び「発散」のプロセスに戻ります。このフェ��ーズでは、特定の解決策にこだわるのではなく、できるだけ多くの選択肢を挙げることが大切です。本当に有効かどうかは以降のフェーズで検証していくため、一見イマイチに見える案でも気にせずリストアップしましょう。そのアイデアが新たな解決策につながる「キッカケ」となるかもしれません。

提供(Deliver)最も適切な解決策を検証

「展開」のフェーズで提案された解決策の中から最も適切なものを選び出します。これは最後の「収束」のプロセスで、最終的な解決策を決定します。「最終的な解決策」とはいうものの、ここで選んだ解決策が上手くいくとは限りません。ダブルダイヤモンドの4つのステップは、一方通行ではなく後戻りを繰り返して初めて課題解決に辿り着くことができます。「提供」のフェーズでは、最終的に選んだ解決策を試してみて、上手くいかなかった場合には「何がダメだったのか?」を検討し、問題のありそうなフェーズに立ち返って再度解決策を検討しましょう。

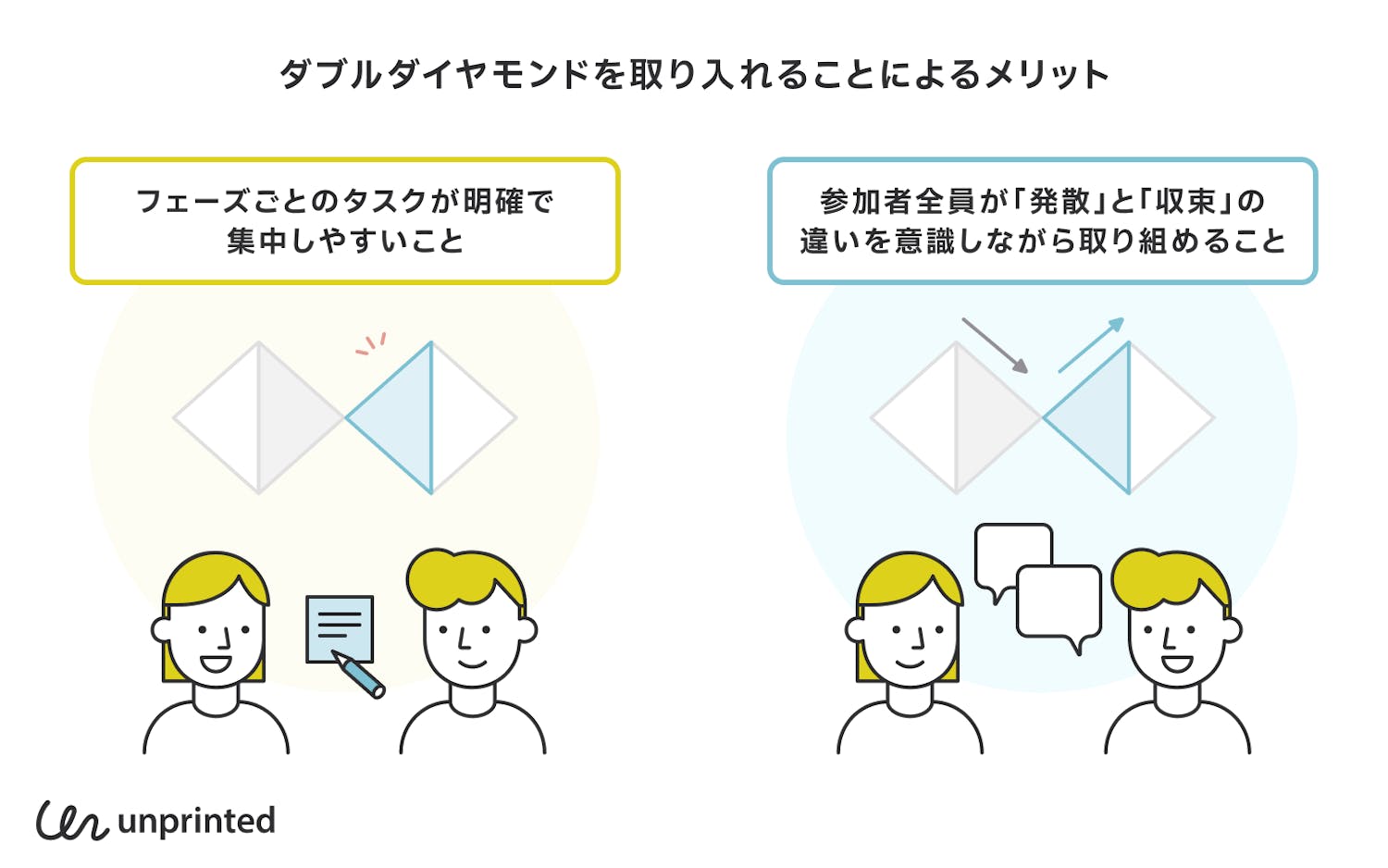

ダブ�ルダイヤモンドを取り入れることによるメリット

課題解決のためのフレームワークは多く存在しますが、ダブルダイヤモンドを取り入れることの1番のメリットは以下の2つです。

フェーズごとのタスクが明確で集中しやすいこと

参加者全員が「発散」と「収束」の違いを意識しながら取り組めること

1. フェーズごとのタスクが明確で集中しやすいこと

個人やチームで問題解決に取り組むときに、問題解決までのステップを意識しないと「十分に背景調査を行えていなかった」�「解決策をたった3案の中から選ぶことになってしまった」など、課題解決にとって重要なステップを飛ばしてしまったりすることがよくあります。ダブルダイヤモンドのフェーズを意識することで、課題の調査から解決策の検討、実施までそれぞれのフェーズにしっかりと集中し十分なリソースを割くことができるようになります。つまり、「結論を急いでしまうことによる弊害」を防いでくれるのです。

2. 参加者全員が「発散」と「収束」の違いを意識しながら取り組めること

ダブルダイヤモンドのポイントとなる「発散」と「収束」はとてもシンプルなコンセプトですが、これを意識せずに課題解決に取り組むと、アイデアを広げるべきフェーズで十分な検討が行われなかったり、解決策を一つ見つける必要があるフェーズで案がまとまらなかったりといった問題が起こります。特に、チームで課題解決に取り組む際には、「今、発散と収束どちらに取り組んでいるのか?」をメンバーが認識することで、全員で同じ方向を目指してタスクに取り組むことができるようになります。

ダブルダイヤモンドの活用例: 「地元のレストランがお客さんに対して情報発信をする手段を提供するには?」

以下に、ダブルダイヤモンドを活用した架空のプロジェクトを通じて、その応用方法を具体的に見てみましょう。ここでは

地元のレストランがお客さんに対して情報発信をする手段を提供するには?

という課題を持つプロジェクトを例にします。

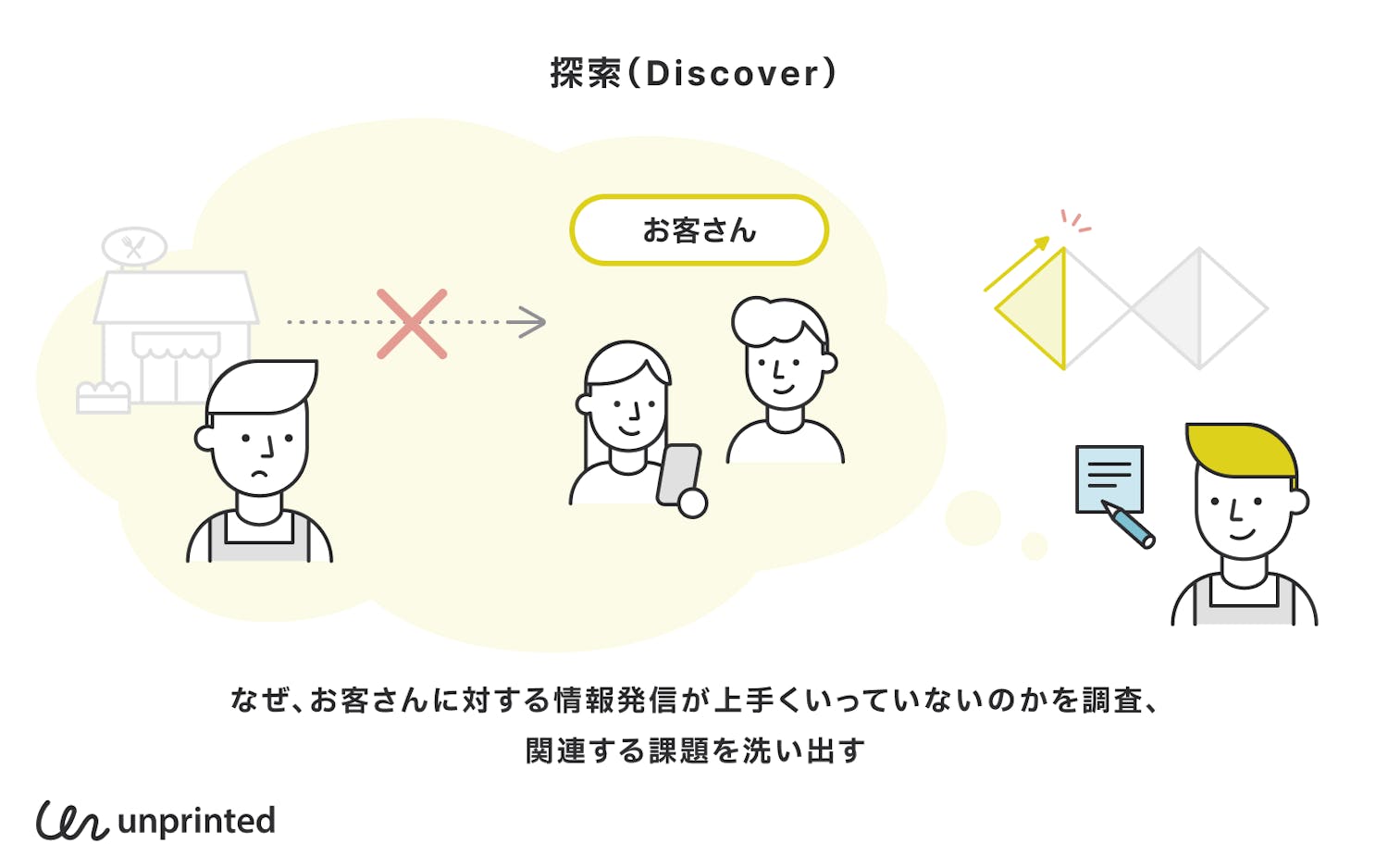

探索(Discover)幅広く調査し、関連する課題をとにかく洗い出す

探索フェーズでは、レストランのオーナーやスタッフ、またはお客さんからのインタビューや、レストランのオンラインプレゼンスに関する調査などを通じて、情報発信の現状や課題を理解します。例えば、レストランが最新のメニューやイベ��ント情報をどのように発信しているか、お客さんがそれらの情報をどの程度知っているかなどを把握します。この中で、今回の大きなトピックである「お客さんに対する情報発信」に関連して課題を抱えている部分をリストアップしていきます。

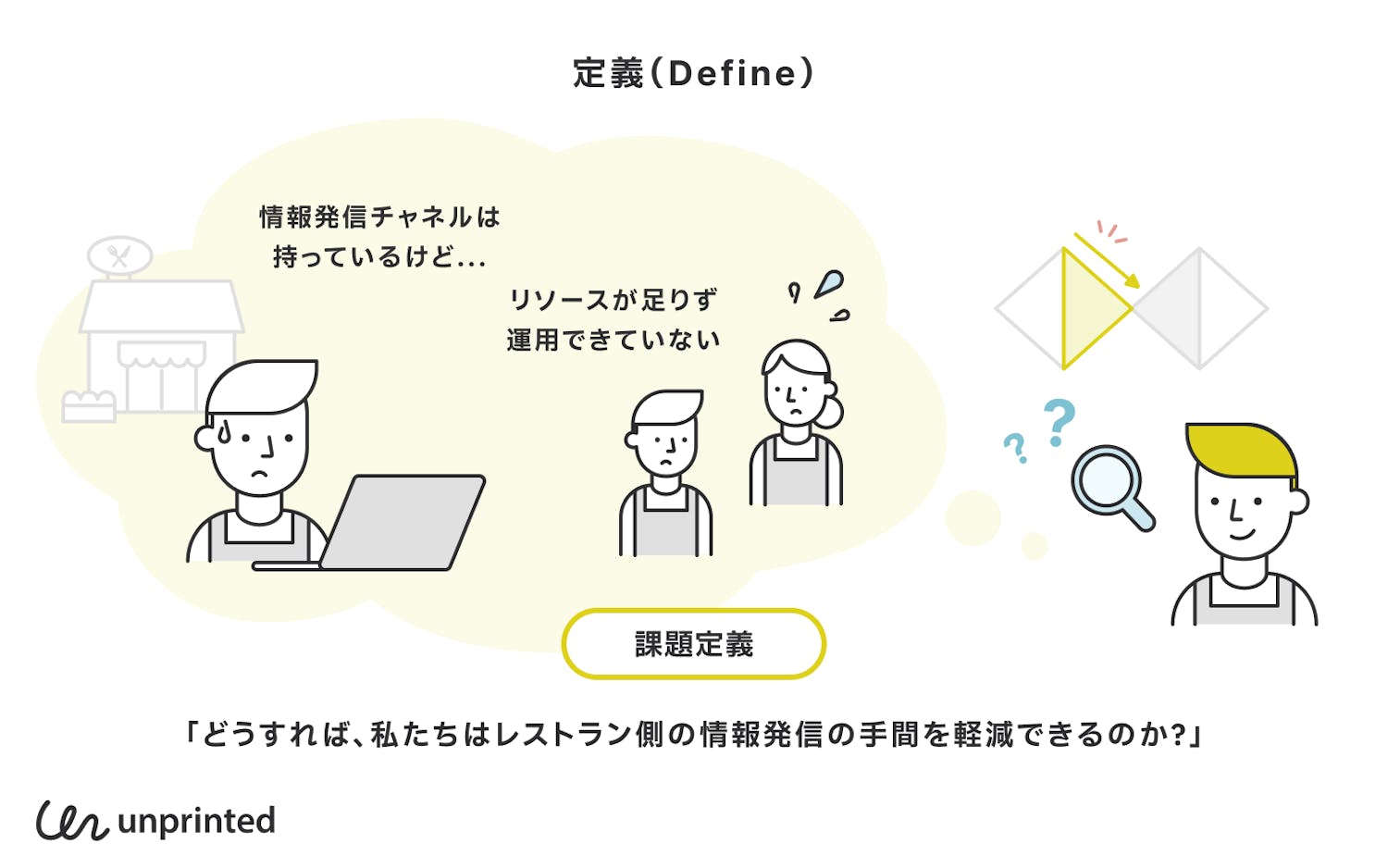

定義(Define)課題の根源をSNS運用のためのリソース不足として定義

探索フェーズで得た情報を基に、具体的な課題を定義します。例えば、「お客さんがレストランの最新情報をリアルタイムで入手できない」「レストラン側が情報更新の手間を感じている」といった課題が明らかになるかもしれません。中でも特に改善したときにビジネス的なインパクトが大きいものを、前述の「How Might We ~ ?」の形式で定義します。

ここではリサーチを通して以下のようなことがわかっているとします。

レストランは、メニューや店頭でInstagramのアカウントのフォローを促している

お客さんの多くは、すでにInstagramでお店をフォローしている

レストランはInstagramの使い方を知っているものの、投稿を作成することを手間に感じている

これらをもとに課題を定義すると以下のようになります。

どうすれば、私たちはレストラン側の情報発信の手間を軽減できるのか?

すでにお客さんへの情報発信のチャネルは抱えているので、実際の情報発信を促進できればビジネス的な効果も高そうです。

また、ここで定義する課題がもとの議題である「地元のレストランがお客さんに対して情報発信をする手段を提供するには?」を解決するもの��でなければなりません。つまり、「レストラン側の情報発信の手間を軽減する」と「レストランがお客さんに対して情報発信できるようになる」状態であることをしっかりと確かめましょう。これを怠ると、「定義した課題を解決したものの、そもそも抱えてた課題は残ってしまった」という状態に陥ってしまいます。

これが、ダブルダイヤモンドの「正しい問題を見つけるダイヤモンド」の目的です。

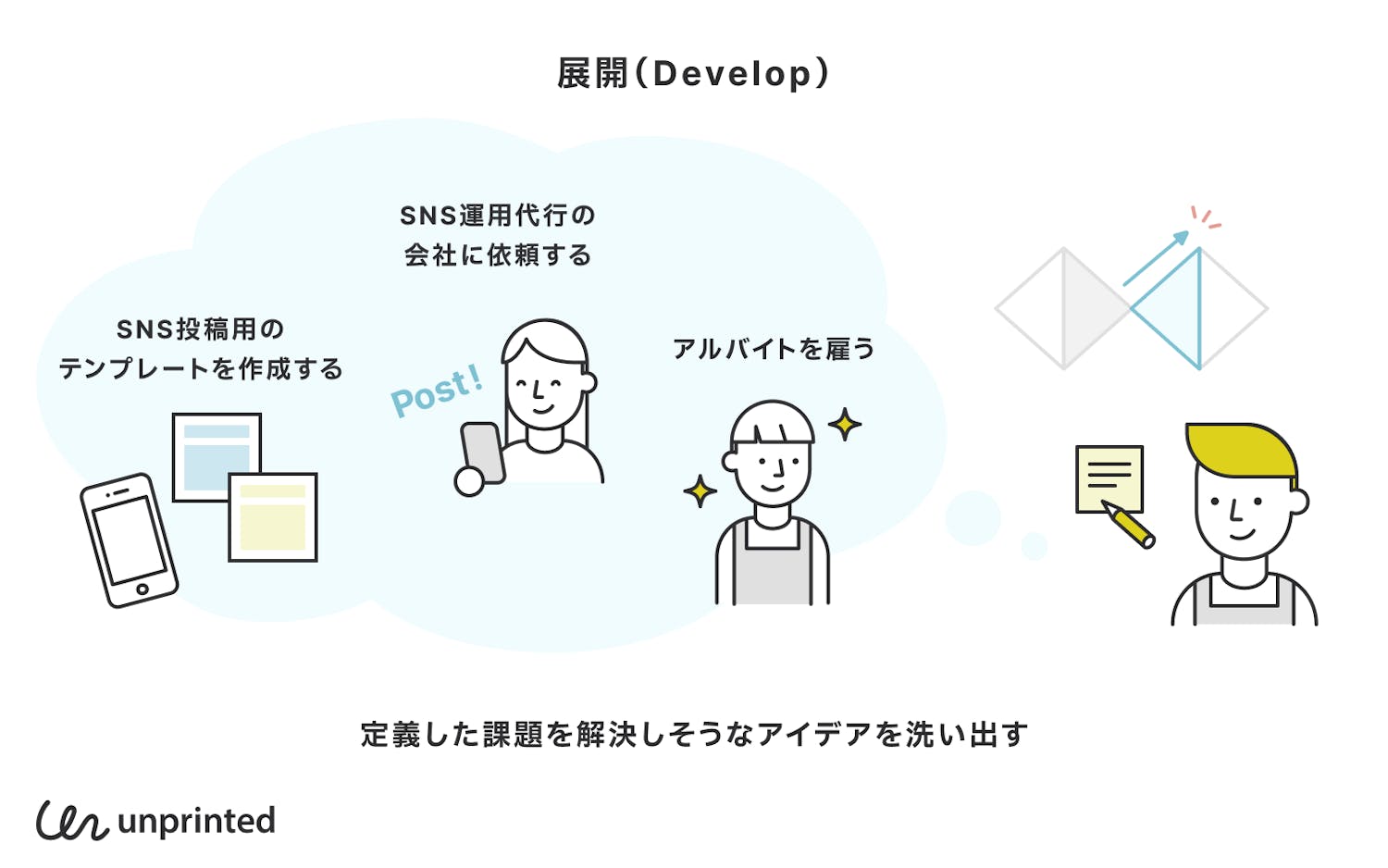

展開(Develop)レストランのリソース不足を解説する方法を広く検討

このフェーズでは、定義した課題を解決するためのアイデアを思いつく限り発散的に生み出します。例えば、Instagram投稿用のテンプレートを作成する、SNS運用代行の会社に依頼する、専属のアルバイトを試すなどです。ここでは、解決策の選択肢を増やすために、多くのアイデアを生み出すことが重要です。

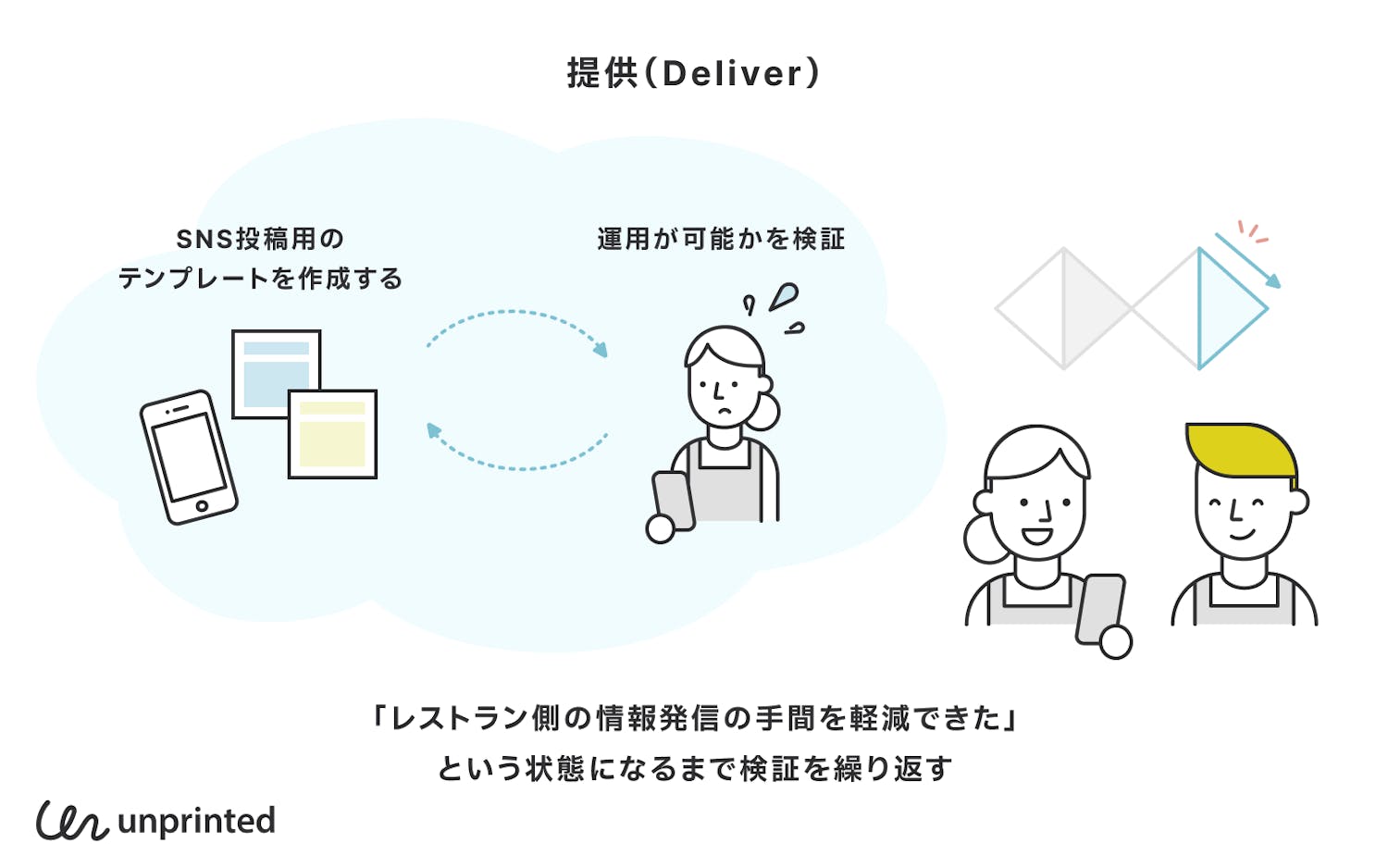

提供(Deliver)SNS投稿を容易にするテンプレートを作成して検証

最後に、生成したアイデアの中から最も適したものを選び、具体的な形にします。例えば、「Instagram投稿用のテンプレート作成」が選ばれたのであれば、どのようなテンプレートであれば運用が容易であるか、プロトタイプを作成し、実際にレストランとともに検証を進めます。この検証は「どうすれば、私たちはレストラン側の情報発信の手間を軽減できるのか?」という課題に対して、「レストラン側の情報発信の手間を軽減できた」という状態が提供できるまで続きます。

検証の結果ここで選ばれた案では課題を解決できないことがわかった場合には、「展開」のフェーズに立ち返って別の解決策を検討しなおします。上手くいかないときに、どこに戻れば良いのかがわかりやすい点もダブルダイヤモンドを取り入れるメリットですね。

以上がダブルダイヤモンドを用いて課題解決に取り組む場合の一例です。ダブルダイヤモンドのプロセスを通じて、最初にあったぼんやりとした課題が、具体的で解決可能な形にまとまることを体感いただけたでしょうか。最初は混乱するかもしれませんが、このフレームワークに従うことで課題解決に向けた明確な道筋を描くことができます。

まとめ

ダブルダイヤモンドは、正しい問題を特定し、その解決策を見つけるための有効な手法です。しかし、重要なポイントは、このフレームワークはただ手順を踏むだけではなく、発散と収束のサイクルを繰り返すことが必要であるということです。これにより、解決すべき問題とその解決策をより正確に特定することが可能となります。