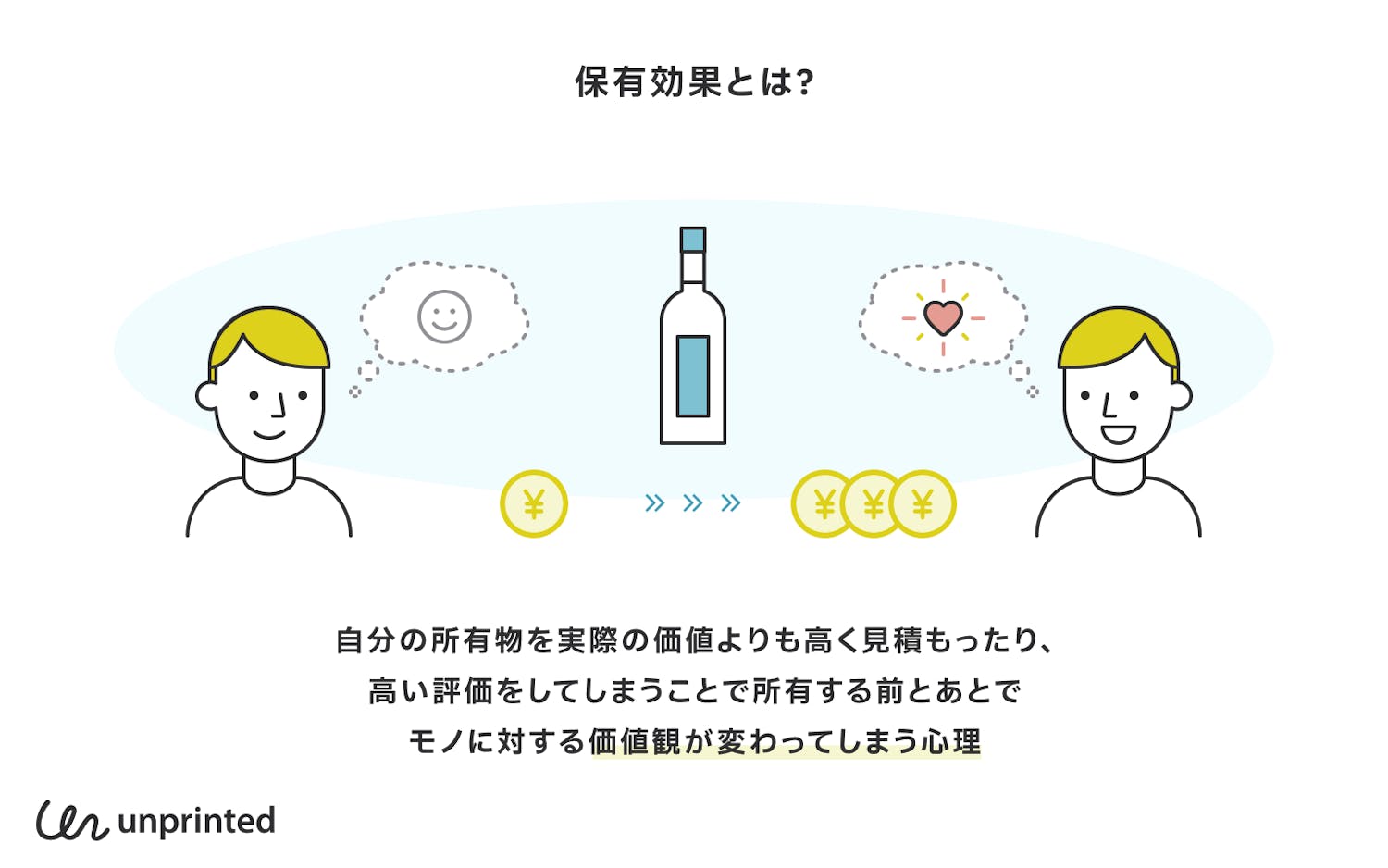

保有効果とは?

保有効果(Endowment effect)とは、自分の所有物を実際の価値よりも高く見積もったり高い評価をしてしまうことで所有する前とあとでモノに対する価値観が変わってしまう心理をさします。いわゆるバイアスのひとつという位置づけです。アメリカの経済学者リチャード・H・セイラーが提唱した概念で、人は自分がすでに所有しているものを高く見積もる傾向をもっていることを指摘しました。

保有効果の検証実験としては、同じくアメリカの行動経済学者ダニエル・カーネマンが行ったマグカップを用いた実験が知られています。カーネマンは保有効果が生じる背景として、のちにプロスペクト理論も展開しています。順番にみていきましょう。保有効果は大きな観点からみれば、人の心の働きから意思決定のプロセスや行動などを分析する行動経済学の概念です。セイラーは具体例として次のような実話を紹介しています。

「R氏は、自分がかつて1本5ドルで買ったワインが年代物になり、蒐集家から1本100ドルで売ってくれと言われたが売らなかった。しかしR氏は普段、1本35ドルを超えるワインは決して買わないのである」

(Thaler,1980)より

ワインを手に入れるためにR氏が最初に支払ったお金は5ドルです。時間の経過とともにワインの価値が高まり、ワインを手放すと得られる金額は100ドルに増えました。ふだん1本35ドルを超えるワインは買わないR氏にとって100ドルは単純にうれしいはずですが、売らない選択をしたのはなぜでしょうか。

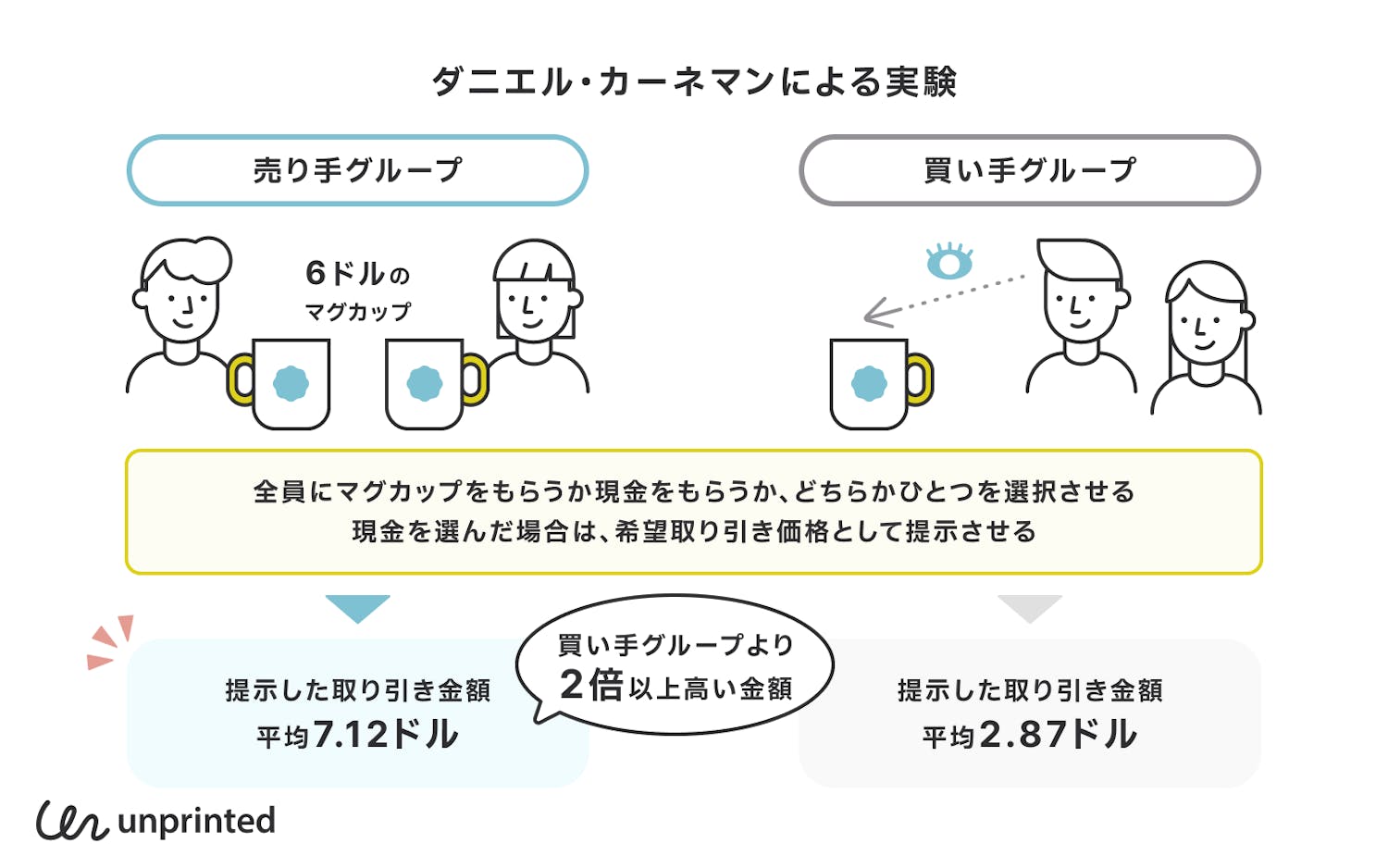

カーネマンが行った「保有効果の例」を示す実験

R氏の行動を解くヒントとして、セイラーは「所有するワインに「愛着」が湧いたために売ることに抵抗を感じて売り惜しみをする心理が働いた」と理由づけました。セイラーはR氏がワインを手放したくない気持ちを保有効果によるものだと解釈したのです。所有するうちにモノへの評価が変わった理由は愛着だけでしょうか。カーネマンがマグカップを用いて行った保有効果の実験についてみてみましょう。

実施場所

大学

被験者

学生グループを「売り手グループ」と「買い手グループ」の2つに分ける

実験内容

売り手グループには「大学の紋章入りの6ドルのマグカップ」をひとりあたり1個づつ割り当て、それぞれ自分の前にマグカップを置いてもらう

買い手グループにはマグカップを隣りの席から観察させる

2つのグループ全員にマグカップをもらうか現金をもらうか、どちらかひとつを選択させる。現金を選んだ場合は、マグカップをもらったときと同じくらい自分が満足しそうな額を希望取り引き価格として提示させる

結果

マグカップの値段:6ドル

売り手グループも買い手グループも、全員が希望取り引き価格を提示した

売り手グループが提示した取り引き金額:平均7.12ドル

買い手グループが提示した取り引き金額:平均2.87ドル

補足

マグカップをひとり1個ずつ割り当てられた「売り手グループ」は、マグカップに所有感を感じたことから、割り当てられなかった「買い手グループ」が提示した額よりも2倍以上高い金額を提示したと推測される

人間の心の根底には損失を避けたい願望がある

売り手グループが買い手グループよりも高い金額を提示したことから見えてきたのは、自分が所有したものに価値を感じると手放すことに損失を感じてしまう、損失回避の心理です。カーネマンはこうした損失を避ける心の働きをプロスペクト理論と呼びました。前述のR氏もおそらく、年代もののワインを手放して現金化してしまうことに価値損失的なデメリットを感じて、それよりは手元において自分でワインを楽しむことを選択したのかもしれないと推測できます。

行動経済学では基本的に、私たちは近い未来の変化よりも今目の前にあるものに大きな価値を見出す保守的な心理傾向をもっていると捉えています。合理的な意思決定とは異なる、偏った先入観やバイアスが含まれた判断をしてしまうことを、心理学では、認知のバイアスと呼んでいます。その背景にはこれまでとは違った環境変化を選択することに対する不安やストレスを避けようとする意味での「損失回避」の心理が働いています。

現状にプラスの価値を見出すことからの現状維持ではなく、価値が減ってし��まうリスク回避のための消極的な現状維持という選択。その少しゆがみのある認知に対して、アメリカの経済学者リチャード・ゼックハウザーとウィリアム・サミュエルソンは「現状維持バイアス」と定義づけて、少し先の未来の利益に対して適切な評価ができなくなってしまうことに警鐘を鳴らしています。たとえば購入した銘柄の株価が下がってきても「ヘタに動かしてさらに損をしてしまうよりは」とずっとそのまま保有し続けたり、ライフスタイルが変化しても一度入った保険の保障内容が気に入っていたら見直さずにそのまま加入し続けてしまうなど。変化は利益と損失の両方をもたらしますが、私たちはなぜか損失の可能性ばかり着目してしまうのです。

保有効果はそうした観点から、現在自分が保有しているものに対して評価を高く見積もってしまう認知のバイアスがかかっていると考えます。たとえばお宝鑑定番組に出演される方の多くが、持参したお宝に対して現実よりも価値を高く見積もってしまうという心理などもこれにあたります。保有効果をビジネスに活用するとしたら、ユーザーにサブスクリクションやお試しサービス期間などで「所有感」を体験してもらうことで、そのまま継続利用したいと感じる価値を見出してもらえる機会の創出ができるかもしれません。日常生活の様々なシーンにおいて人の意思決定は必ずしも常に合理的とはいえません。行動経済学ではそんな生身の人間がもつ不合理性を理論で解明していくことで、経済活動における意思決定の不思議を解明しようと試みています。人の感情や状況や環境は経済を大きく動かすファクターでもあるのです。

まとめ

行動経済学は比較的新しい経済学の一領域です。私たちの判断はときに理屈に合わない行動をとったり、目先の満足の追求を急いでしまったりすることもたびたびです。人の心のおかしなくせや傾向、意思決定決定のプロセスを知ることで人間理解や人間洞察が進むと、行動デザインの精度も高まるかもしれません。

参考文献

真壁昭夫 (2019).『行動経済学 見るだけノート』宝島社

服部雅史・小島治幸・北神慎司 (2022). 有斐閣ストゥディア『基礎から学ぶ認知心理学 人間の認識の不思議』 有斐閣

ダニエル・カーネマン・村井章子 (訳) (2012). 『ファスト&スロー あなたの意思はどのように決まるか?(下)』 早川書房

大橋賢裕 (2020). 保有効果を測るアンケート実験について 経済集志 = The Nihon University economic review / 日本大学経済学部 (編), 90 (1), 167-178.