2024年12月16日にリリースし、わずか1週間で登録者数が120万人を突破した「mixi2」。つながった人、つながりたい人との関係性を深められることを目指した「短文テキストSNS」で、現代のSNSで主流となっている“アルゴリズムによるタイムラインの個別最適化”をおこなわない差別化をしている。

国内SNSの元祖とも言われる「mixi」の誕生から20年、コミュニケーションの在り方を追求してきたMIXI社が提供したい新しいSNSのカタチとは。mixi2グループ プロデューサー 岩野成利氏、デザイナー 藤崎宏司氏に「mixi2が大事にしている思想や体験設計、反響」を聞いた。

目指したのは、“ほっこりする”SNS

近年、Xを中心にSNSの炎上や誹謗中傷の事例が目立つ。一度炎上するとまたたく間に情報が拡散することから、投稿主が謝罪や釈明をしたり、誹謗中傷に対しては開示請求等の対処をしたりするケースが増えてきた。そうした背景を踏まえ、「気軽に楽しめる安心感のあるSNSが必要ではないか」といった課題感からmixi2の構想が生まれたという。

「X(当時はTwitter)にイーロン・マスク氏が参画するタイミングでSNSの潮流が劇的に変わるだろうと予測していて、以前から取締役ファウンダーの笠原健治と『これからのSNSはどうなるのか』と話していました。その後、SNSへの不平不満が聞かれることが増えるなかで、社内で『もう一度mixiをつくろう』という機運が高まり、リリースにいたりました」(岩野氏)

mixi2は、身近な人との心地よい交流に軸が置かれている

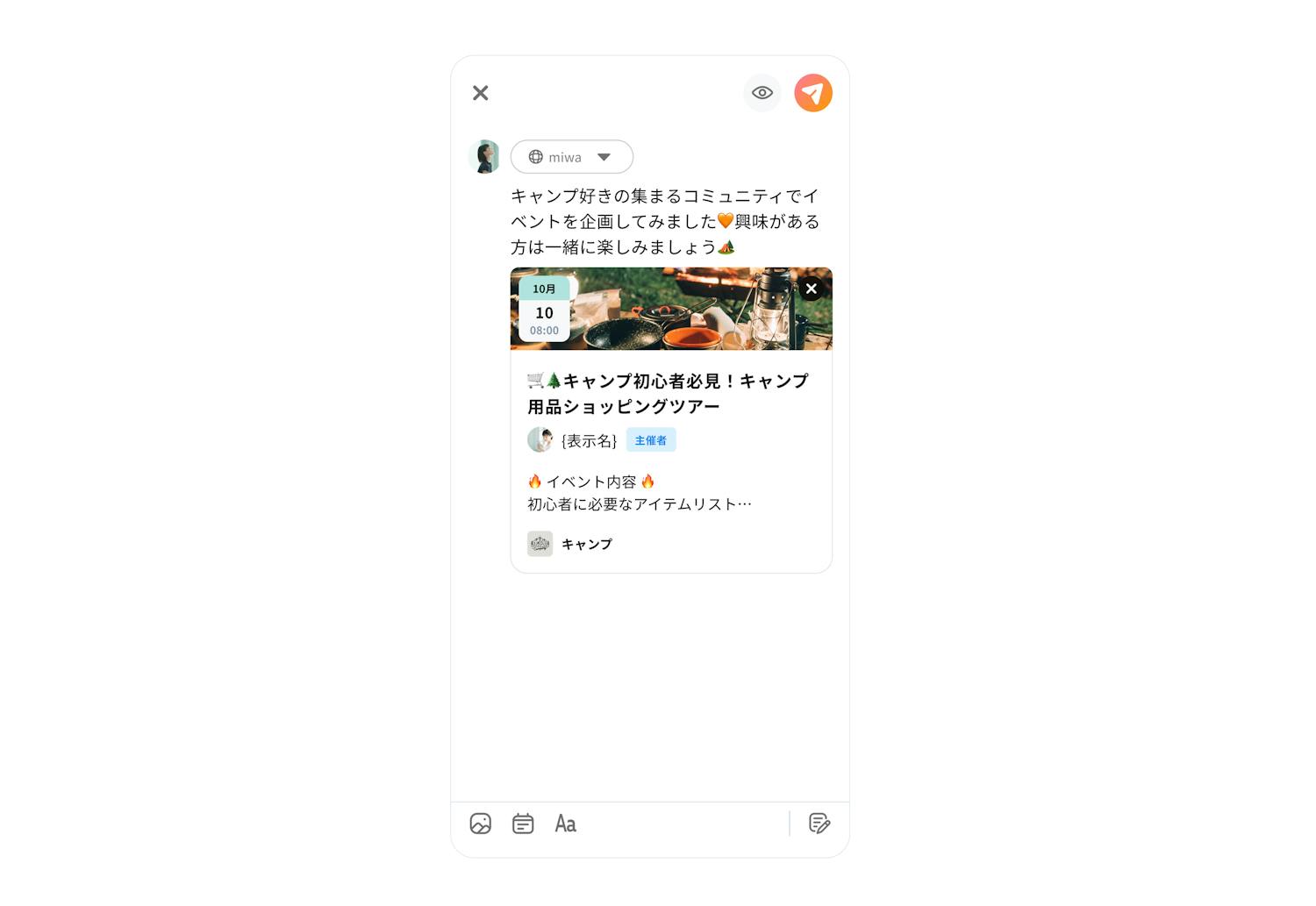

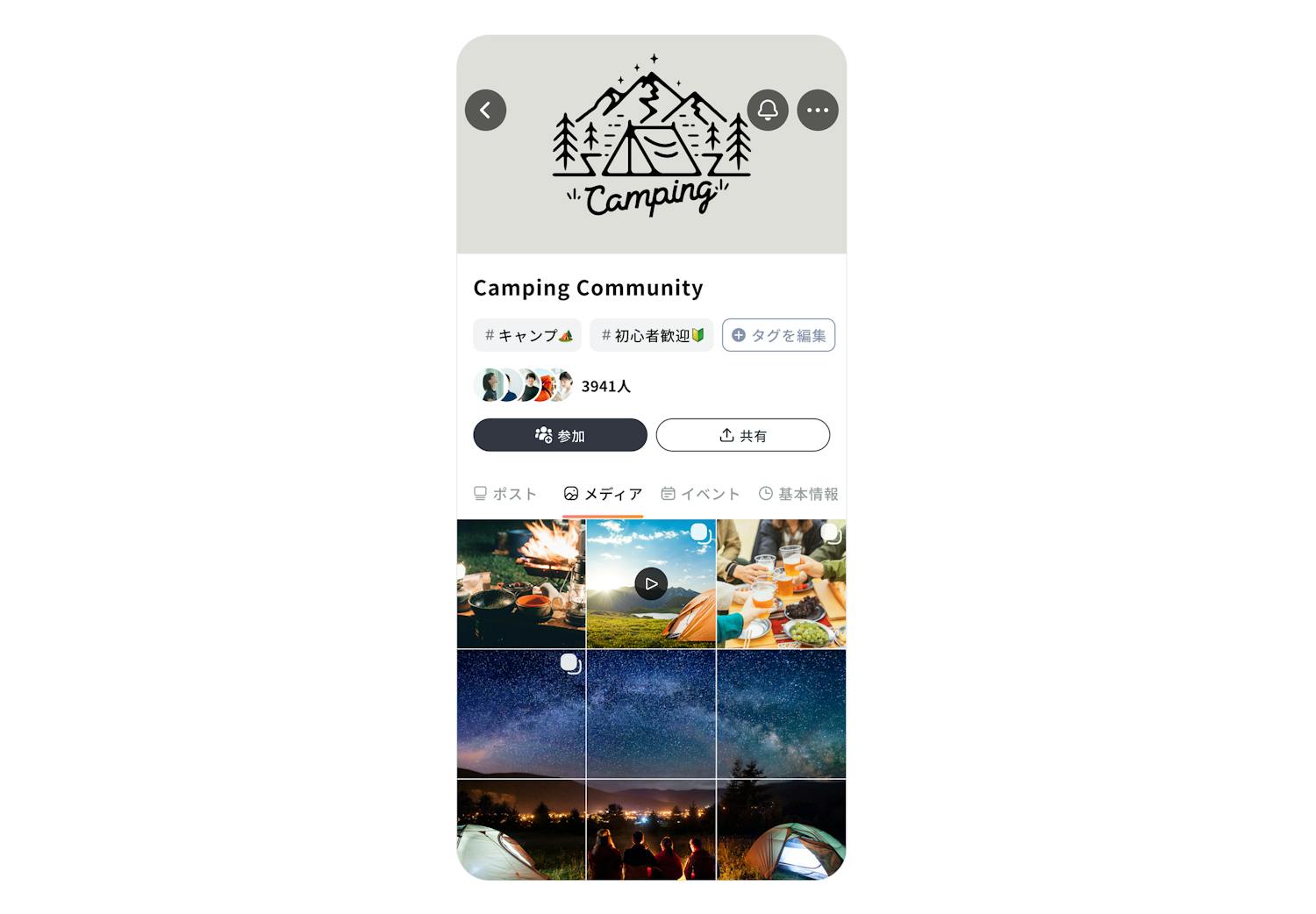

目指したのは、“ほっこりする”SNS。「今を共有でき、すぐ集える」というコンセプトのもと設計され、投稿可能文字数は最大で149.3文字(後ろから読むと「ミクシィ」になる)。投稿やダイレクトメッセージでユーザーとつながるほ��か、公開と承認制を選べるコミュニティ機能もあり、イベントの作成も容易だ。

18歳未満は利用禁止で、メインターゲットは20代の若年層としている。機能的には幅広い年代の人が使いやすい“誰も置いていかない”サービスにしたい思いを反映させているが、ロゴやデザインは若年層に刺さることを意識したという。

「mixi2のコンセプトや仕様を定めるにあたり、Facebook、X、Instagramといった一般的なSNSだけでなく、LINEやDiscord(ディスコード)、PayPayのような決済サービス、マッチングアプリまで幅広く調査しました。それぞれの良いところを参考にしつつ、オリジナルのSNSとして設計しています。マネタイズもプランはさまざま検討していますが、愛されるサービスに成長させるのが先決です」(岩野氏)

招待制、エモテキ、リアクション…心地よくつながるための工夫

mixi2は事業責任者の笠原氏を筆頭に、プロデューサー、プランナー、エンジニアなど8名のチームから開発が始まり、現在は13名で運営している。デザイナーを務める藤崎氏は初期メンバーであり、チーム唯一のデザイナーだ。

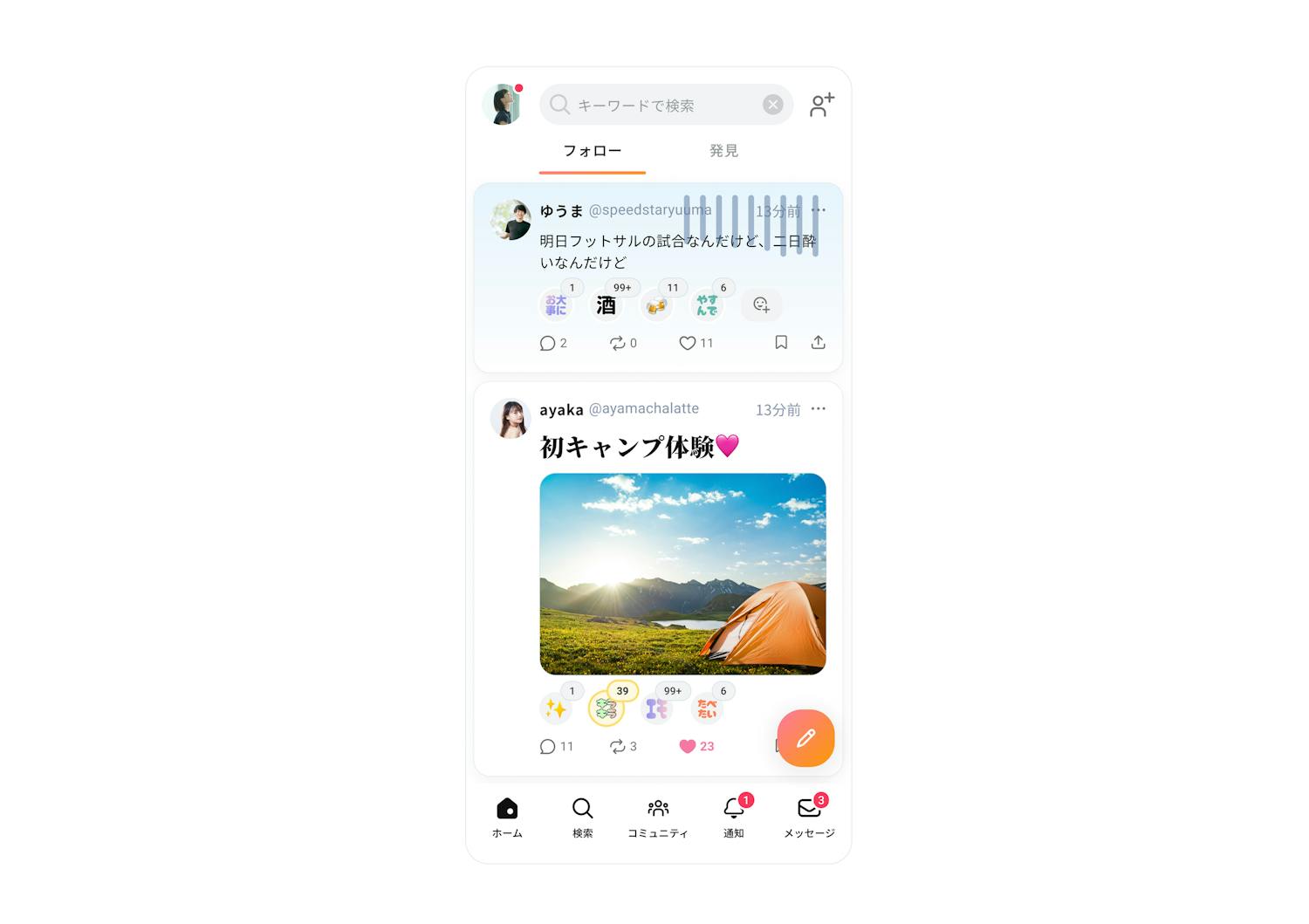

目立つ投稿のレコメンドではなく、mixi2ではユーザー自身が構築したタイムラインが重視されている

mixi2には、心地よくつながるためのUX・UIの工夫が多く盛り込まれている。まず、SNSの思想が現れる「タイムライン」には「フォロー」と「発見」があり、「フォロー」にはフォローしているユーザーのポストや参加しているコミュニティ・イベントへのポストが時系列で表示される。「発見」には、フォローや参加の情報から判断される「身近な盛り上がっている投稿」が表示される。

XやTikTokなどユーザーの興味関心をベースに最も関連性の高い順に投稿を表示するタイムラインをデフォルトとする一般的なSNSに対し、mixi2はユーザー自身が構築した「フォロー」のタイムラインを重視。反響のいいバズ投稿を勧めるのではなく、つながった人、つながりたい人とのコミュニケーションをより密にしたいと考えているという。

「招待制」についても、身近な人との交流を楽しんでほしい思いが込められている。「関係の深い誰かから招待を受けて、一緒に始められる設計にしている。まず身近な1人とコミュニケーションを取って、ソーシャルグラフを広げてほしい」と�藤崎氏は話した。

デザインや体験設計にも、“ほっこりする”SNSという思想を体現するための工夫を取り入れている。「誹謗中傷を生まないためにデザインはどうあるべきか」をメンバーで検討したという。

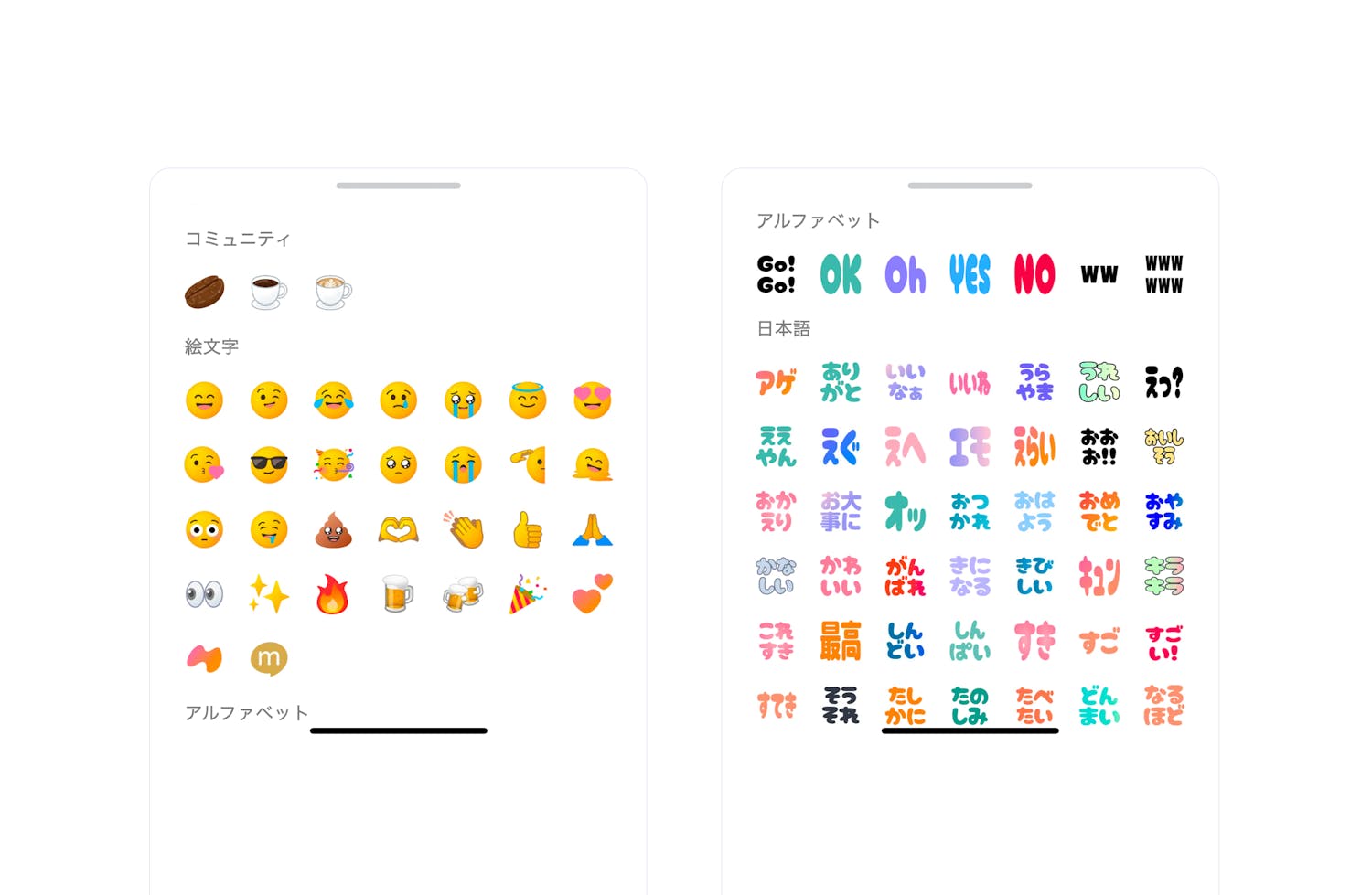

多彩なリアクションもmixi2らしさ。使用できる文字は丸みを帯びた書体を採用

工夫の一つが、“丸さ”の強調だ。投稿される写真の角を丸くしたり、リアクションの文字を丸みを帯びた書体にしたりして、全体的に温かい空気感を演出している。リアクションの種類は相当数あり、投稿にマッチするものを選ぶ楽しさもある。

文字や背景にアニメーションを追加できる「エモテキ」もユーザーに好評だ

ポストの文字や背景色にアニメーションを追加することで、感情を多彩に表�現できる「エモテキ」もまた然り。文字がふるえたり、投稿欄にハートや汗マークなどを表示させたりでき、ユーザーの利用度が高いという。

投稿に対する返信には2パターンあり、1つめは誰もが閲覧できるパブリックな場所への返信、2つめはポストしたユーザーだけに届くダイレクトメッセージ形式の返信だ。Instagramのストーリーへのコメントをイメージすると、わかりやすいだろう。返信を投稿しようとすると、「やさしいことばで返信しよう」とメッセージが表示されるのも、運営者の思いが現れている。

「角を立てずに丸くなってほしいという思いがあります。もし硬い空気になっていても、丸っぽい文字のリアクションが流れてきたら、ほっこりしてもらえるかなと。そうした期待をデザインに込めました」(藤崎氏)

若年層も獲得、想定をはるかに超えた反響

試行錯誤の末にサービスをリリースしてみると、1週間で登録者数が120万人に到達。「想定をはるかに超える反響だった」と藤崎氏は振り返る。

「mixi2は公にPRをしないサイレントリリースとしていて、僕ら社員の招待から小規模に始めました。にもかか�わらず、開始から2時間後には相当なユーザー数を獲得していて。『mixi2』というアプリサービスではめずらしいナンバリングしたサービス名であり、そうした新しさとmixiブランドの資産がうまく噛み合ったような気がします」(藤崎氏)

一部、「mixiと連動している」とカン違いする人もいたが、むしろそうした昔話と共にSNSに投稿されたことも、バイラルにつながったようだ。ちょうどmixiの初期ユーザーの世代(現在の30〜40代)であることから筆者の周囲には「mixi2の誕生」に反応する人が多く、いち早く登録した人が招待コードを他のSNSでシェアするなどして、話題になっていた。

「mixiを認知されている30代以上のユーザーは、やはり多いです。過去にもmixiを使われていた方向けのコミュニティも存在しています。一方で、想定以上に若年層のユーザーも多く、今だと『卒論』に関するポストが目立っていたり。肌感ですが、男女比も半々といったところで幅広い層に利用されていると捉えています」(藤崎氏)

1〜3万人が参加する大規模なコミュニティもある

今回、筆者も招待コードをもらって利用してみたところ、コミュニティが活発に動いている様子が確認できた。「猫部」「写真部」「グルメ部」「旅行好き」「ガジェット愛好会」といったコミュニティはすでに1万人を超えており、猫部にいたっては3万人超え。特に、猫部など動物関連のコミュニティはほっこり感が満載で、投稿を追っていくと他のSNSにはない安心感が芽生えた。また、「年末の特番を一緒に見よう」という趣旨のイベントが盛り上がるなど、イベント機能も浸透し始めているようだ。

筆者は自身の顔写真を掲載して使っているためか、フォローしていない数人の男性ユーザーから「友達になりたい」といった趣旨のダイレクトメッセージが届いていたが、通報やブロック機能で対処できた。

「現在のユーザーはmixi2に何を求めているのか、他社のSNSとどう使い分けているのか」とたずねると、こんな回答が返ってきた。

「SNSを人間関係の交流をする場所と捉えたうえで、人間関係には『幅』と『深さ』があるんじゃないかなと。mixi2はコミュニティ機能が充実しているため、推し活や趣味活を通じて交流する人の『幅』を広げるのが一番の強みだと思っています。一方で、ダイレクトメッセージ等で深い交流もできます。2つを一気通貫して体験できるのがmixi2らしさなので、そこを楽しんでほしいと考えています」(藤崎氏)

個人最適化しないからこその“難しさ”も

リリースから約2ヵ月が経過した現在、すでにいくつもの機能がアップデートされたり、指針の追加発表がされたりしている。想定以上の反響があったこともあり、ユーザーから多くの要望が寄せられたためだ。

その一つが、イラストやデザインの創作者からの「生成AIのトレーニングによる権利侵害の懸念」。これに対しては、1月14日にポリシーを発表。「mixi2上に投稿されたイラスト創作物を生成AIモデルのトレーニングに活用し、それを利用した新たなイラストコンテンツを生成するプロダクトを提供することはない」と明確に示した。

その他に目立っていたのが、「コミュニティのポストの投稿数が多すぎる」という声だった。

「参加人数の多いコミュニティに参加すると、動きが活発なためにタイムラインがそのコミュニティの投稿で埋まってしまうと。これは、社内のテストでは感知できなかった気づきでした」(藤崎氏)

ひとまずの対応策として、コミュニティ内の投稿を自動的にタイムラインに流すのではなく、ユーザー側で「流す・流さない」を選択できるように変更。追って、コミュニティのまとめポストを3時間ごとにタイムラインに表示する機能もリリースした。コミュニティが使いやすくなるよう、より良い解決策を継��続的に話し合っているという。

mixi2はファンコミュニティの形成にも役立つ機能をそろえている

運営側で感じている課題感を聞くと、「効果的な使い方の認知を広げていきたい」と岩野氏は話した。

「個人同士のつながりだけでなく、ファンコミュニティを形成していくのに適したSNSですので、芸能やスポーツなどファンサービスを提供している企業や団体にも、ぜひ積極的に活用してほしいと考えています。参加を承認制にする、誹謗中傷をするユーザーの参加を制限するなど治安維持のための機能も取りそろえているので、ファン同士が安心して盛り上がれるコミュニティ形成に役立つと思います」(岩野氏)

現在、企業などの公式アカウントもチラホラと見られるようになっているが、さらに拡大していきたいという。岩野氏は、「課題解消を含め、mixi2の価値を最大化するさまざまなアップデートを予定しているので楽しみにしていただきたい」と締めくくった。MIXI社の思想が反映されたmixi2の発展に、引き続き注目したい。

写真提供:MIXI

「自由なライフスタイル」に憧れて、2016年にOLからフリーライターへ転身。2020年に拠点を北欧に移し、デンマークに6ヵ月、フィンランド・ヘルシンキに約1年長期滞在。現地スタートアップやカンファレンスを多数取材する。2022年3月より拠点を東京に戻し、国内トレンドや北欧・欧州のイノベーションなどをテーマに執筆している。

https://love-trip-kaori.com/