先日、家族でディズニーランドに行ってきました。幼少期から遊園地ではしゃぐタイプではなかったのですが、思い込みだったのかもしれません。今では子ども顔負けに行くのを楽しめるようになりました。

とはいえ、40歳を超えると体がついてきません。子どもが「ダンボ!」「メリーゴーラウンド!」「ベイマックス!」と言うたび「また回るのか!」と三半規管の弱い私はびくびくしてしまいます。

そんな私が一番楽しみにしているのが「ファンタジーランド」にある、「ミッキーのマジカルミュージックワールド」。予約すれば雨の日もゆっくり座って観られますし、ショーがエンタメの極地というべき仕上がりなのです。

登場人物たちが音楽を探しに旅に出るストーリーで大がかりなセット、キャストたちのパワフルなダンスに、各作品のプリンセスが出てきてそれぞれの主題歌をハモりながら歌うパフォーマンス。25分があっという間で最終的に泣いてしまうわけですが、なかなか他の舞台やショーではここまで感動しなかった。

それはなぜなのか?

もしかするとそこには「アウフタクト」の考え方があるのではないかと思ったのです。

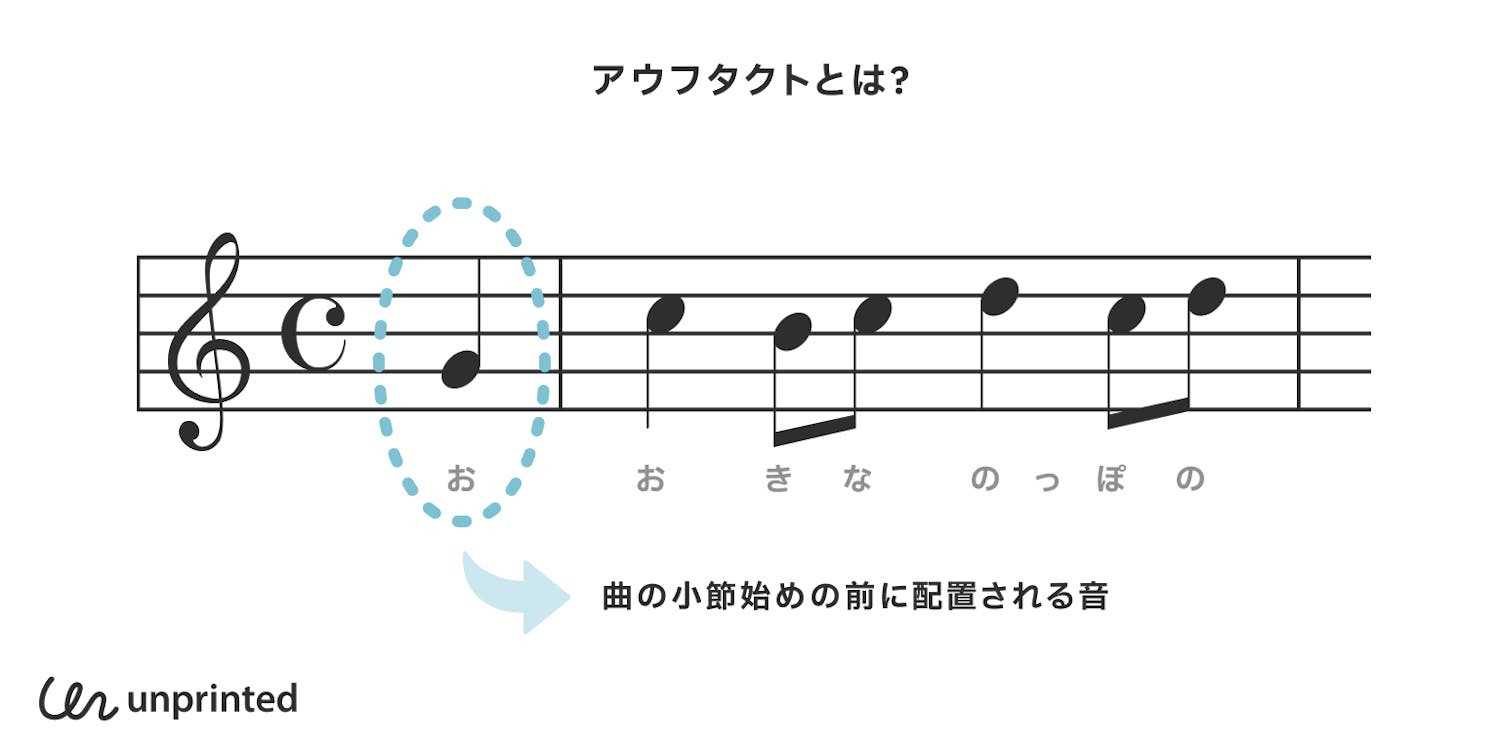

アウフタクトとは?

アウフタクトとは「弱起(じゃっき)」とも呼ばれる音楽用語です。

辞書『大辞林』で引くとこうあります。

アウフタクト【ドイツ Auftakt】 楽曲が強拍以外の拍、つまり弱拍から始まる場合に、最初の小節線の前に現れる冒頭の一個あるいは数個の音のこと。上拍。アウフタクトでの開始を弱起という。

音楽は門外漢ながら解説してみると、

「大きなのっぽの古時計」の最初の「おー」

「Happy Birthday to you」の最初の「Happy」

などがアウフタクトにあたります。

※歌い出しから上の2曲をメトロノームのように指をたたきながら歌ってみると分かりやすいと思います。

一拍目から始まるのが通常なのですが、もう一つ前の拍から始まっているのが分かるはずです。

アウフタクトが休符、無音である場合もあります。

ア��ニメ映画『聲の形』では「無音のアウフタクト」が使われた

山田尚子監督によるアニメ映画『聲の形』は、「無音のアウフタクト」が意識されて作られたそうです。大今良時さんの原作で、先天性の聴覚障害を持つ少女・西宮硝子と、硝子とのできごとから孤独になった少年・石田将也たちの心の交流を描く作品ですが、音やノイズがテーマ性と絡んで大事にされていました。

山田 そういえば、現場でアウフタクト(弱起)を意識することが多くありました。

牛尾 例えば硝子が夜に橋へ走り出すシーンですが、硝子の夢の中に�ノイズが徐々に入ってきて、ハッと目覚めてからバイオリンが始まるまでの間が、ちょうど一拍分なんです。そこに数ms(ミリセカンド)くらいの無音が使われています。

鶴岡 SE(Sound Effects=効果音)をつける時にも似たようなことがあって、単独の音が目立たないようなときに「溜めがないからだ」とよく言うんです。でも、なかなか理解されにくいです。

(京都アニメーション『映画『聲の形』メイキングブック』98p)

ただ山田監督はさらに「無音のアウフタクト」を、音響だけではなく映像にも転用していました。

山田 このアウフタクトの使い方は映像も同じで、将也が川に飛び込むシーンの直前に真っ黒のカットを一回入れて、「黒みのアウフタクト」を作りました。その前後に、ごく短いフェードイン、フェードアウトを入れることによって、黒�みの溜めを引き立てて、ちゃんと締まって見えるんです。(同前)

実を言うと私は劇場に10回以上通って観たほど『聲の形』が好きなのですが「この作品は映像も非常に音楽的だ」と思っていました。何度観ても飽きないのは、毎度演奏されるオーケストラを聴きにいく感覚に近い。集中力が切れず、ずっと作品世界にいられる。切れ目がないのです。

おそらくこれが、山田監督たちが意図された「アウフタクト」の効果でしょう。

シーンそれぞれに次のシーンへの「助走」がある。あるいは一度溜めることでより次のシーン(強拍)を印象強く見せる。

「ミッキーのマジカルミュージックワールド」にもアウフタクトが仕込まれているはず

「ミッキーのマジカルミュージックワールド」を観て私はまさに『聲の形』のことを思い出していました。

ショーの中では場面転換のたびに手前にあったセットが上下左右に分かれてはけていき、その間にも後ろから次の舞台装置が押し出されてきます。セットはいくつかのパーツに分かれていて、はけるスピードも奥行きも微妙にずれている感覚がありました。ダンサーやキャラクターたちの「出ハケ」も同様です。

「さすがだな」と思ったのは、キャラクターたちが必要最低限のセリフしか言わないこと。かつ、それが次のシーンにつながる動作をしながら発せられたりする。

つまり「ここで暗転しますよ(シーンが変わりますよ)」という予告をしない。あるいはしたとしても次の切り替えまでの時間が短いか、ほとんどない。シーンの前後にアウフタクトがしこまれているようなのです。

同じようなショーを他のテーマパークで見たり、テレビの教育番組のコンサートに参加したりしても、それなりに楽しかったものの、「ミッキーのマジカルミュージックワールド」ほどの感動はあじわえなかった。

それはおそらく、それらのショーのシーンの切り替えがていねいすぎるためでした。

「ミッキーのマジカルミュージックワールド」で、着ぐるみや衣装を着たキャストの方がこのシーンの転換に��ついていくには単純に高い身体能力、入念なリハーサルが必要でしょう。さらにいえば、セットの方がぐるぐると動く設備投資もしなければいけない。

エンターテインメントのために、観客を没入させるためにどこまでこだわるか。あらためて「ディズニー」のすごさを実感しました。

アウフタクトの考え方はほかの分野にも応用できるかもしれない

小さな動きを助走のように使うアニメーションもアウフタクトを意識して作ることができそう。(https://dribbble.com/shots/1805070-More-Day-Mastercard)

知り合いの小説家の方に聞くと小説でも「読者を飽きさせないようにシーンをつなげ、感情線(読者の興奮)がずっと上がっていくように工夫する」と聞きました。

『聲の形』のように映像作品や、あるいはUIデザインにおけるアニメーションやメニューの切り替え、フォーカスさせる仕組みなどにもアウフタクトの考え方は応用できるかもしれません。

ディズニーランドは、パレードの近くの音と遠くの音が混じりにくいように音響設備が設計されているらしいなどという話を聞きますし、ホスピタリティやブランドづくりでも引き合いによく出されます。

ぜひディズニーランドに行く機会があれば、「ミッキーのマジカルミュージックワールド」とアウフタクトを意識してみてください。

Web編集者・ライター、マーケター。株式会社TOGL代表取締役。オンラインもオフラインも編集しており、兵庫県尼崎市武庫之荘でつくれる本屋「DIY BOOKS」を運営しています。