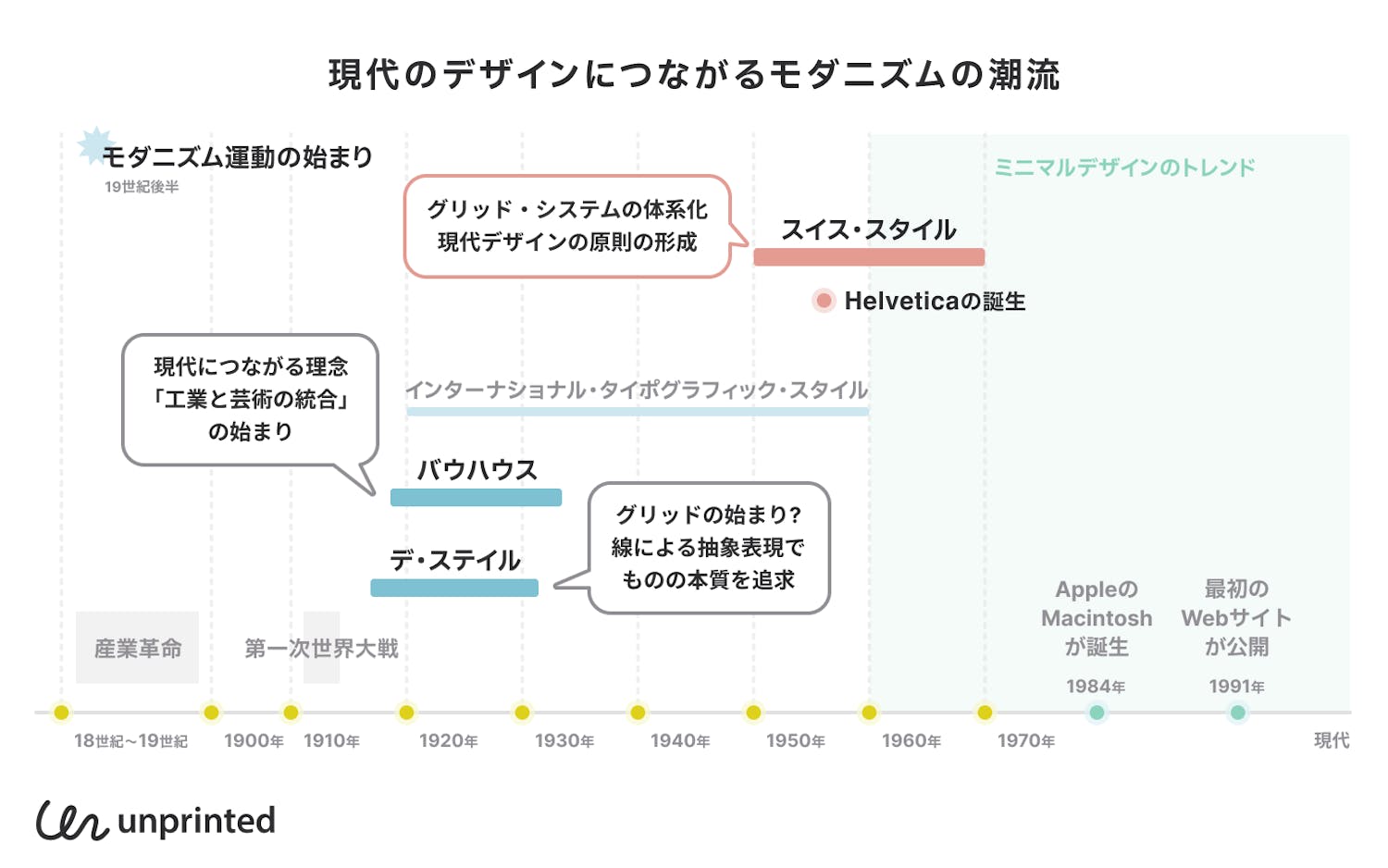

可読性の良いサンセリフ体、グリッド・システム、限られた色数の配色など、わかりやすく読みやすいデザインを作るために取り入れられるこれらの手法は、スイス・スタイルというモダニズムの後期で生まれたデザイン様式が源流となっています。この記事では、特にWebやグラフィックにおいて、現代で私たちが目にするデザインと深く結びついているスイス・スタイルについて紹介します。

スイス・スタイルとは?モダニズムの理念を受けて発展した情報伝達のためのデザイン様式

スイス・スタイルとは、1950年代にスイスで発展しヨーロッパを中心に流行した、グラフィックデザインの様式です。情報伝達のためのデザインを目的とし、合理的なグリッド・システムの使用、読みやすいサンセリフ体、左右非対称のレイアウト、左揃えのテキストなどを特徴としています。表示要素を必要最小限に絞ることにより、シンプルで崩れにくいデザインを作ることができるこの手法は、その後のデジタル時代に定番のスタイルとなるフラットデザインにも大きく影響を与えました。

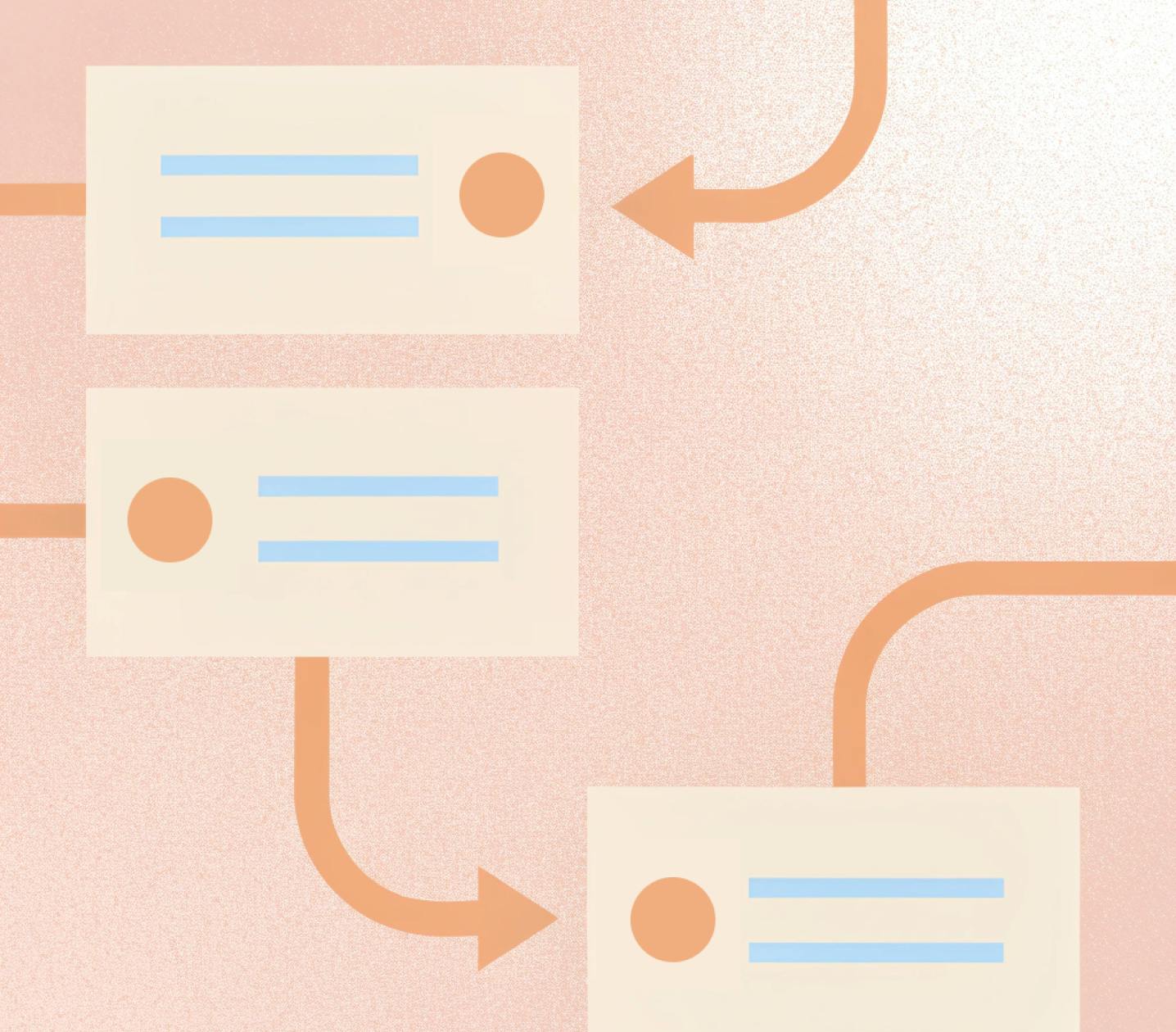

スイス・スタイルは、スイス国内に限らず様々な国に普及したため、インターナショナル・タイポグラフィック・スタイルと言い換えられることもあります。正確には、1920年代〜1930年代にロシア、オランダ、ドイツなどで発祥したモダニズム運動(バウハウスなど)において、活版印刷に関連する動きを形式化するために付けられた名称が「インターナショナル・タイポグラフィック・スタイル(�国際タイポグラフィー様式)」であり、その後に発展したのがスイス・スタイルです。両者は別の事象ということになりますが、デザイン理念は先に起きたモダニズム運動と通じるものがあります。以下の記事では、スイス・スタイルに影響を与えたとされる「バウハウス」について紹介していますので、ぜひ併せて読んでみてください。

デザインの客観性を提唱した、ヨゼフ・ミューラー=ブロックマン

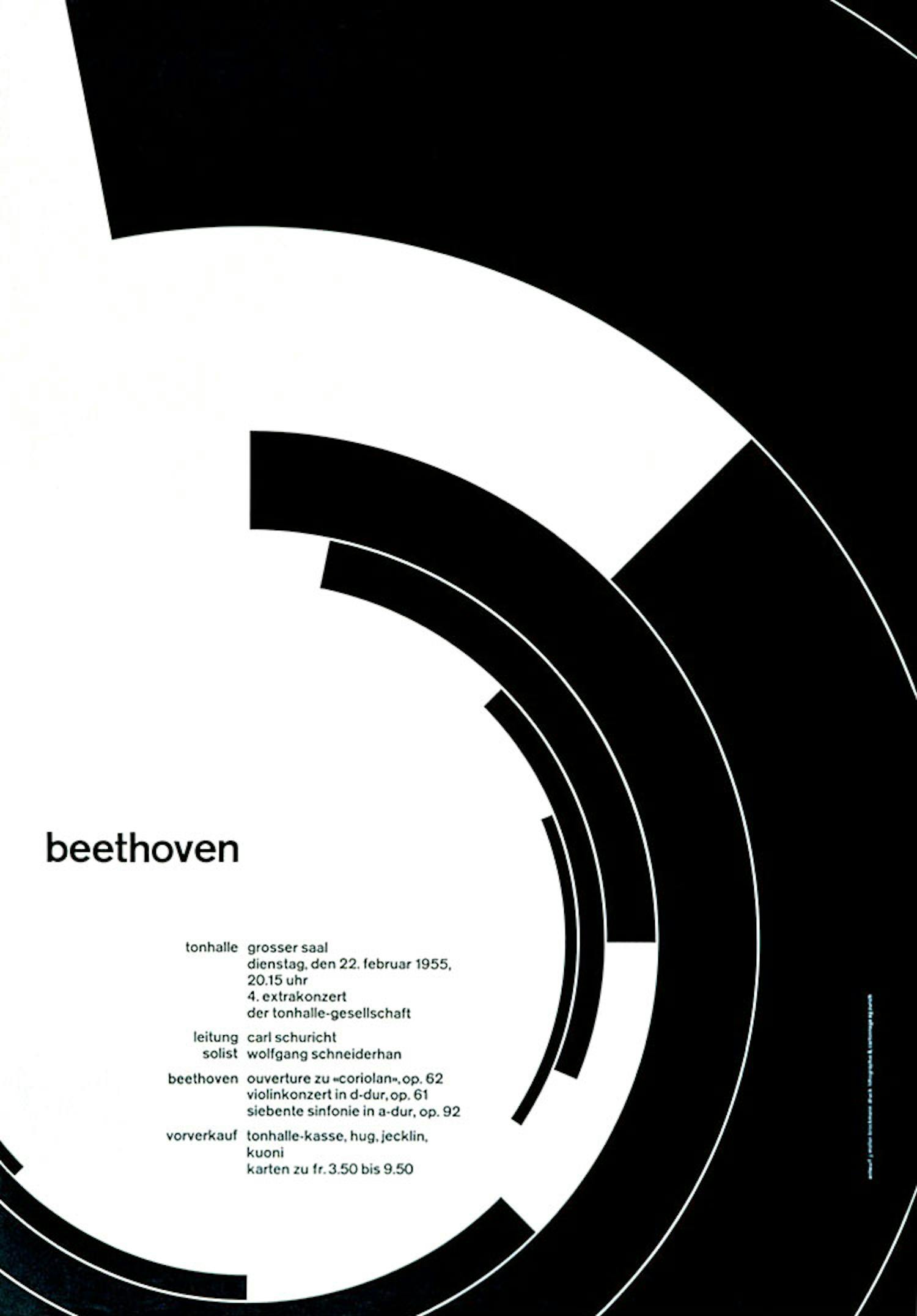

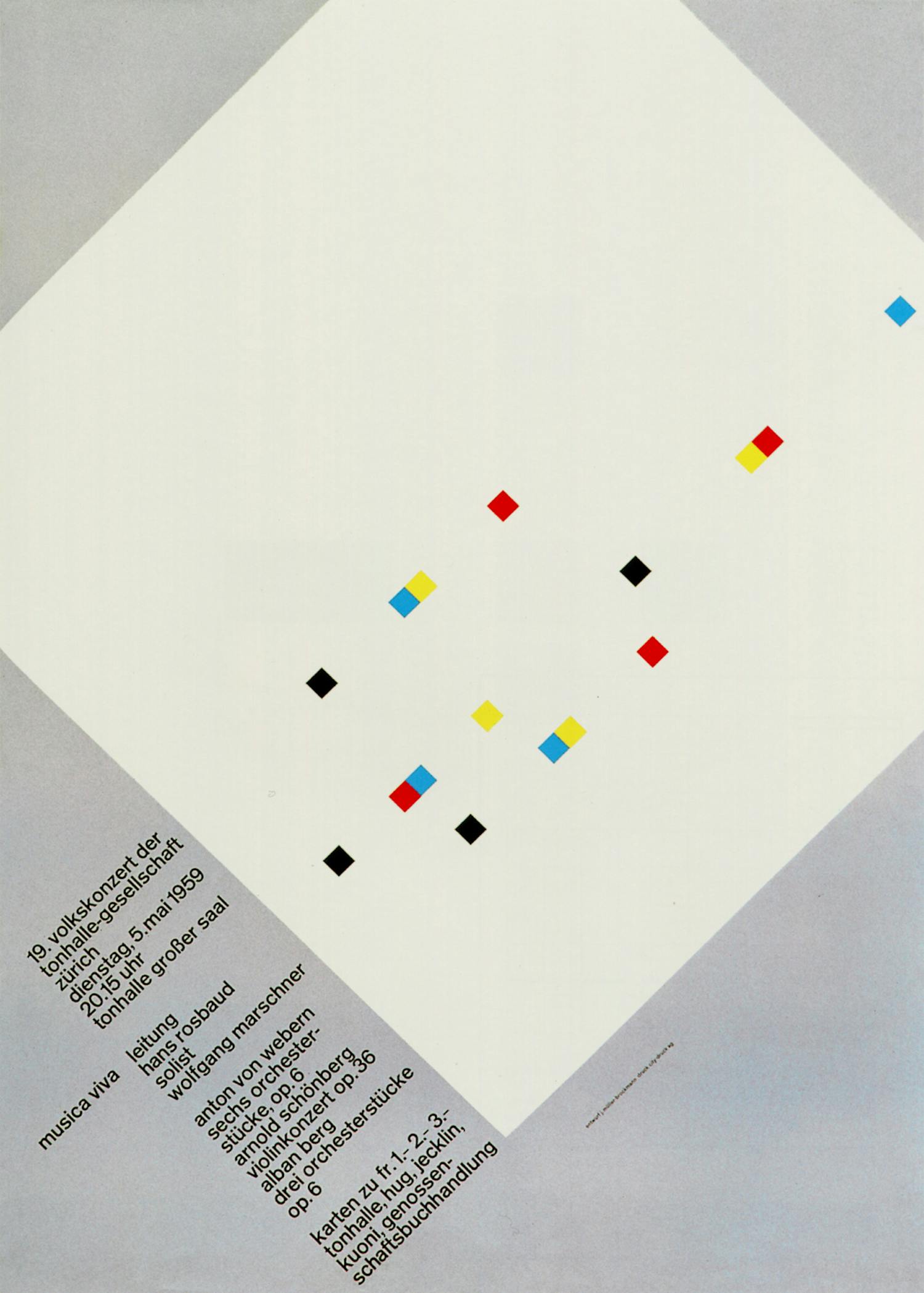

スイス・スタイルを説明する上で欠かせないデザイナーの1人が、ヨゼフ・ミューラー=ブロックマンです。ミューラー=ブロックマンは、情報伝達が目的のグラフィックデザインにおいて、デザインが主観的表現になることは避け、客観性を重視するべきであるという自身の方針から、タイポグラフィに関する技術の習得やグリッド・システムの体系化に取り組みました。また、キャリアの後半では日本を含む世界の複数の国でデザイン教育を行なっており、スイス・スタイルを発展させた立役者と言えるでしょう。

以下の2つのポスターは、ミューラー=ブロックマンが制作したコンサートのポスターです。基本図形をグリッドを用いてリズミカルに配置することで、客観的に音楽というテーマを表現しているように見て取れます。

http://www.designishistory.com/1940/joseph-mueller-brockmann/

https://en.wikipedia.org/wiki/Josef_Müller-Brockmann

数学的ルールでデザインするためのグリッド・システムの体系化

ミューラー=ブロックマンはたくさんの制作活動の末に、彼が行なってきた数学的ルールによるデザイン表現を形式としてまとめ、自身の著書「Grid systems in graphic design」で発表しました。グリッドを用いて要素を配置するのは、現代でも情報をわかりやすく伝えるため、統一性のある美しいデザインを作るための手法として主流ですよね。そのように現代でもその重要性が認識されているグリッド・システムですが、実は100年も前から模索されてきた歴史があります。1920年代に発展した、水平・垂直の線での抽象表現を特徴とするデ・ステイルがその始まりに見えますが、ミューラー=ブロックマンが体系化に取り組んだことにより、現代に定着する手法にまでなったと言えるのではないでしょうか。

スイス・スタイルを象徴する書体「Helvetica」と「Univers」

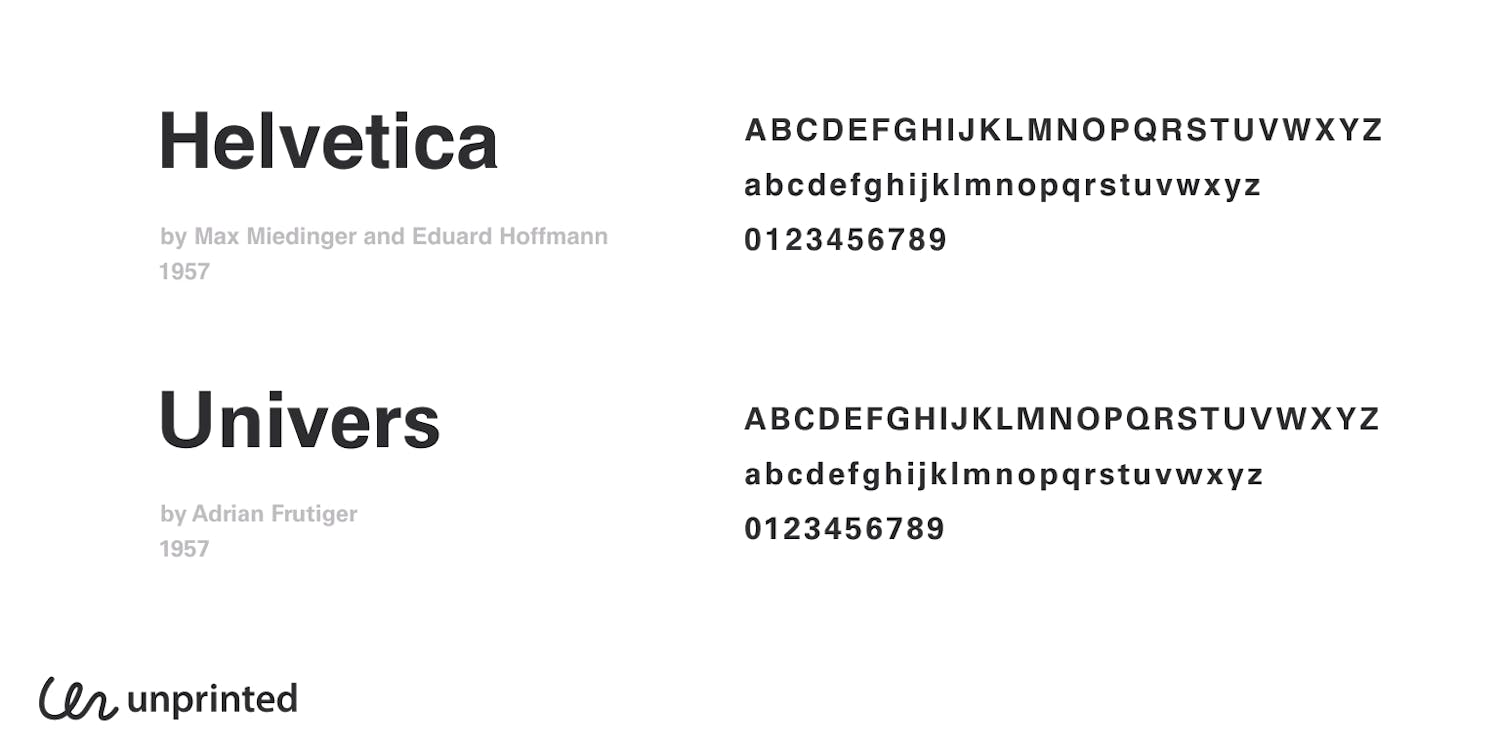

フォントを扱うデザイナーにとって馴染みのある定番の欧文書体「Helvetica(ヘルベチカ)」と「Univers(ユニバース)」は、1957年にスイスで生まれたまさにスイス・スタイルを象徴する書体です。ラテン語で「スイスの」を意味するHelveticaは、マクス・ミーディンガーとエドゥアルト・ホフマンによって制作され、Universはアドリアン・フルティガーによって制作されました。2つに共通する特徴として、読みやすく汎用性が高いということが第一に浮かぶのではないでしょうか。スイス・スタイルが発展した時代で活躍するデザイナーにとって、このようなシンプルな形状で可読性に優れた書体はとても魅力的であり、世界中の様々な場所で使用されることになりました。特にHelveticaは、今でも世界中で最も使用されている標準書体の1つです。

Universは、見出しから本文まで統一して使用できるファミリー書体であったということが、現代につながる重要なポイントです。多様なウェイトやスタイルが揃えられたファミリー書体は、今では当たり前ですが当時は新しい概念であり、これによりデザイナーは1つの書体のみを使用して可読性に優れたデザインを制作できるようになりました。

スイス・スタイルはどのように現代に引き継がれ�ている?

ここまでスイス・スタイルの歴史や特徴を振り返りましたが、私たちが現代で目にするものでも、スイス・スタイルの流れを受けていると思えるデザインがたくさんあります。今回は身近な場所で発見できる中から、スイス・スタイルのエッセンスが感じられるデザインをいくつか紹介したいと思います。

https://pocarisweat.jp/products/pocarisweat/

ポカリスエットのロゴをデザインしたヘルムート・シュミットは、スイス・タイポグラフィの流れを受け継いだタイポグラファーです。ヨーロッパやカナダでの活動の後、大阪を拠点にしてデザイン活動を行なっており、大塚製薬や資生堂の製品についてロゴやブランドアイデンティティを手掛けたことで知られています。このポカリスエットのロゴは、生命のルーツである海の青と波を表す白でデザインされ、白い波形は「ポカリスエット」と真水の吸収スピードを比較したグラフの曲線を象徴化したものだそうです(大塚製薬 ポカリスエット 製品ヒストリー)。まさにコンセプトを伝えるために必要な要素のみで構成された、その製品の本質を表現しているデザインなんですね。だからこそ、目にした人の記憶に残り長く続くブランドになるのだと思いました。

https://www.stockholmdesignlab.se/work/askul

https://www.stockholmdesignlab.se/work/askul

オフィス向け事務用品をメインで取り扱うASKULが、スウェーデンのデザイン会社Stockholm Design Lab(ストックホルムデザインラ�ボ)とコラボレーションして制作したオリジナル商品は、シンプルで洗練された印象が魅力的なデザインです。2016年にはいくつかの商品において、国際的なデザイン賞であるレッド・ドット・デザイン賞を受賞しており、そのブランディングが評価されていることがわかります。受賞した乾電池のデザインを見ると、大胆に配置された数字が、電池のサイズを伝える機能性と見た目にも面白いデザイン性を兼ね備えており、タイポグラフィがとても重要なデザイン要素となるスイス・スタイルのエッセンスを感じます。

まとめ

現代の定番とも言えるシンプルで整ったデザインは、スイス・スタイルの流れから来ていることがわかりました。「芸術と産業の統合」を目指すモダニズムの理念を受け発展したスイス・スタイルは、グリッド・システムや客観性のある書体(Helvetica)など、その後のモダンデザインで重要な役割を果たすものを形として残しました。当時は”トレンド”だったかもしれない、本質の表現を追求したスタイルは「デザイン=問題解決や情報伝達のための設計」という概念を確立させ、現代でも多くの人に受け入れられる”普遍的”なスタイルになっています。

参考文献

Swiss Style (design)『Wikipedia the free encyclopedia』(最終閲覧日2024年3月2日)

ヨゼフ・ミューラー゠ブロックマン (2018).『遊びある真剣、真剣な遊び、私の人生 解題:美学としてのグリッドシステム』ビー・エヌ・エヌ新社

個人で活動しているビジュアルデザイナーです。7年間ファッション業界で空間デザインとグラフィックデザインに携わったのち、現在はアプリやWebサービスのデザイン、ブランディングをメインに行っています。

https://www.sachikonakayama.com/