欧州発祥の課題解決手法「システミックデザイン」。「システム思考」と「デザイン思考」を融合させたアプローチで、「直線的な解決方法ではなく、システム全体を包括的に捉え、システム全体に変容が浸透していくことを目指したデザインを分野横断的に探索・実行すること」と定義されている。

日本でも徐々に浸透しており、それを牽引するのが、2022年からシステミックデザインを実践しているデザインファーム・ACTANT(アクタント)だ。同社の共同創業者/デザインストラテジスト/慶應義塾大学教授である武山政直氏は、書籍『システミックデザインの実践 複雑な問題をみんなで解決するためのツールキット』(ビー・エヌ・エヌ)で監修を務めた。本書籍では、システミックデザインの理論と実践が、7つのステップと30のマッピングツールで解説されている。

本記事では、「システミックデザイン」の基本的な考え方や実践しやすい手法を、武山政直氏とアクタントの共同創業者/サービスデザイナーの津久井かほる氏に取材。さらに、組織課題をテーマにした「システミックデザインのワークショップ」の体験談も紹介したい。

システム全体の変容を目指す「システミックデザイン」

1980年代〜90年代にかけて、イタリアと北欧で研究が本格化した「システミックデザイン」。世界的には、ノルウェー発の団体「Systemic Design Association」が、毎年システミックデザインに関するイベントを実施して、応用事例やノウハウを共有している。

日本での導入はごく最近で、アクタントでは2022年からシステミックデザインに類似したアプローチを取り入れ始めた。その後、システミックデザインを積極的に活用している欧州のデザインコンサルティング企業とのつながりを持ち、本格的な実践を始めたという。

アクタントの共同創業者/デザインストラテジスト/慶應義塾大学教授 武山政直氏

アクタントの共同創業者/サービスデザイナー 津久井かほる氏

「当社は、サービスデザインをベースとしたデザインファームとして2013年に創業しました。サービスデザインは、特定のユーザーを中心に据え、商品やサービスが提供されるまでの体験や組織などの全体を設計する考え方です。ステークホルダーとの対話を通じた共創も特徴です。この考え方をベースに課題解決に取り組んできましたが、社会が複雑化するにつれてサービスデザインだけでは不十分だと感じる場面が増え、システミックデザインのアプローチを取り入れ始めました」(武山氏)

システミックデザインは、「システム思考」と「デザイン思考」を融合させたアプローチで、ここでの「システム」とは、相互に関連し合いながら全体として機能する要素(人・組織・ルール・地域社会など)の集合体を指す。システム全体を見える化して課題を取り巻く構造への理解を深め、システム全体に変化が生まれるような施策を段階的に打っていく。そして、システムの変化を観察しながら、施策と評価を繰り返していくのが基本アプローチだ。このような手法を取るメリットは何だろうか。

「サービスデザインやプロダクトデザインは、一点突破で特定のターゲットに絞ってデザインするのが前提で、システム全体を動かすことを意識するアプローチではありません。そのため、さまざまな変数があり、それらがつながって影響し合うような複雑な課題に対しては、解決が難しくなります。それに対して、システミックデザインはシステムそのものを動かすことに最適化されているため、より複雑な課題に対処しやすくなると考えます」(武山氏)

とはいえ、地球環境や歪��んだ業界構造などの壮大な課題だけでなく、家族や組織、地域社会などの身近な課題であっても、システミックデザインは機能するという。さまざまな変数が結びついて問題が起こっていると捉えることにメリットがあるようなテーマは、全て対象になるそうだ。

システミックデザインにおける「目的地までの 7 ステージ」

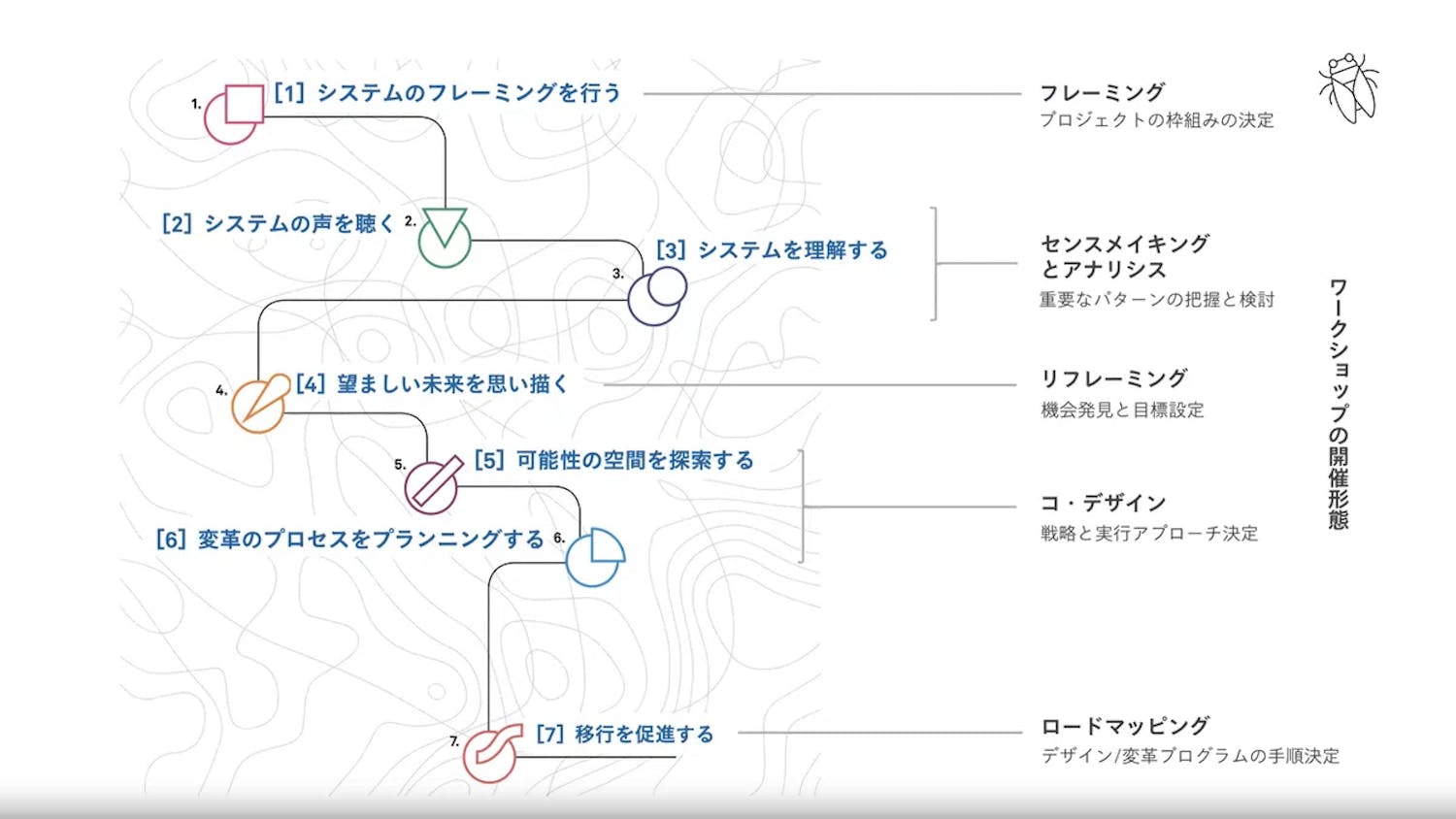

システミックデザインを実践するにあたり、どのように進めていけばいいのか。まずは、基本の型を知ることが重要だ。書籍でも紹介されている「目的地までの7ステージ」の概要を紹介したい。

基本の型となる「目的地までの7ステージ」

1. システムのフレーミングを行う 前半戦は、現状のシステムを深堀りして理解することが目的となる。その課題にどんな要因が絡んでいるのか、マッピングツールなどを活用してシステムの構造を見える化する。この時、一定の境界線を決めておこう。課題の背景にある前提の先入観など"目に見えない事象"まで見える化するのも重要だ。

2. システムの声を聞く フレーミングの結果をもとに、システムの影響を受けている人々の声を実際に聞いていく。異なる視点を理解することで、課題の背景にある要因をひもとくことを目指す。

3. システムを理解する 集めた声を参考に、より深くシステムを理解する。因果ループ図(後に紹介)等のツールをもとに、システムにおいて介入ができる「レバレッジ・ポイント」を見つけていく。

4. 望ましい未来を思い描く 後半戦は、現状のシステムにある課題を解決するための手立てを考え、実行していくフェーズとなる。共通するビジョンを皆で議論しながら、創り出したい価値を明確にしていく。個人、組織、生態系、社会、経済、心理学など多様な視点から考えるのが重要だ。

5. 可能性の空間を探索する 多様な視点を活かした介入策を見つけ出し、それを可視化する。複雑な問題状況に対して、1つの独立した解決策は存在しない。複数の介入策を組み合わせることで、システムを望ましい方向に向かわせる戦略が立てられる。

6. 変革のプロセスをプランニングする 見つけ出した介入策を、どんな順��序で、何と何を組み合わせ、誰が、どのように実施するのかプランニングする。

7. 移行を促進する プランニングをもとに段階的に施策を実行する。まずは安全な場所からスモールスタートし、現在のシステムに取って代わるよう少しずつスケールさせるのが良いだろう。

システミックデザインは、長期で継続的に行うアプローチであり、<1>〜<7>のステップを行ったり来たりすることも覚えておきたい。施策を実行して、その成果を評価した後、再びシステムの声を聞いて理解を深めたり、可能性の空間を再び探索したり、といった具合だ。施策の結果から学びを得ながら、次の介入施策につなげていく。

組織課題をテーマに「システミックデザイン」を実践

ここからは、システミックデザインの一部を実践するワークショップでの体験を紹介したい。「システミックデザインで組織を動かす」と題したワークショップで、6月7日に都内で開催された「Service Design Camp 2025」内のプログラムとなる。

ワークショップの様子(筆者撮影)

約20名が参加した本プログラムでは、「管理職になりたがらない若者が増えている」という課題に対し、4〜5名のグループワークを行った。システミックデザインの7ステージのうち、「システムを理解する」「望ましい未来を思い描く」「可能性の空間を探索する」の3ステップに取り組んだ。

ステップ1:テーマを理解する

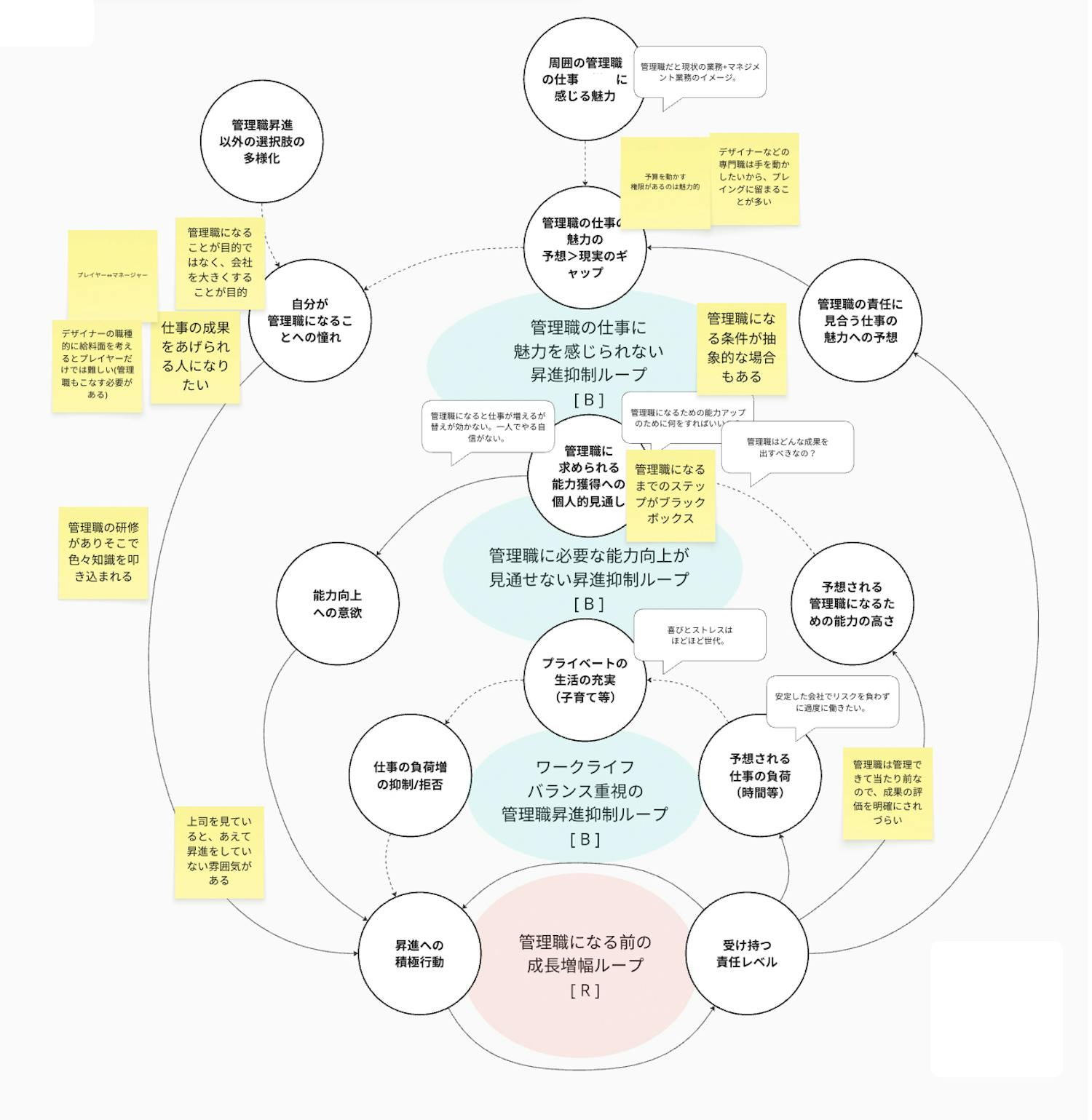

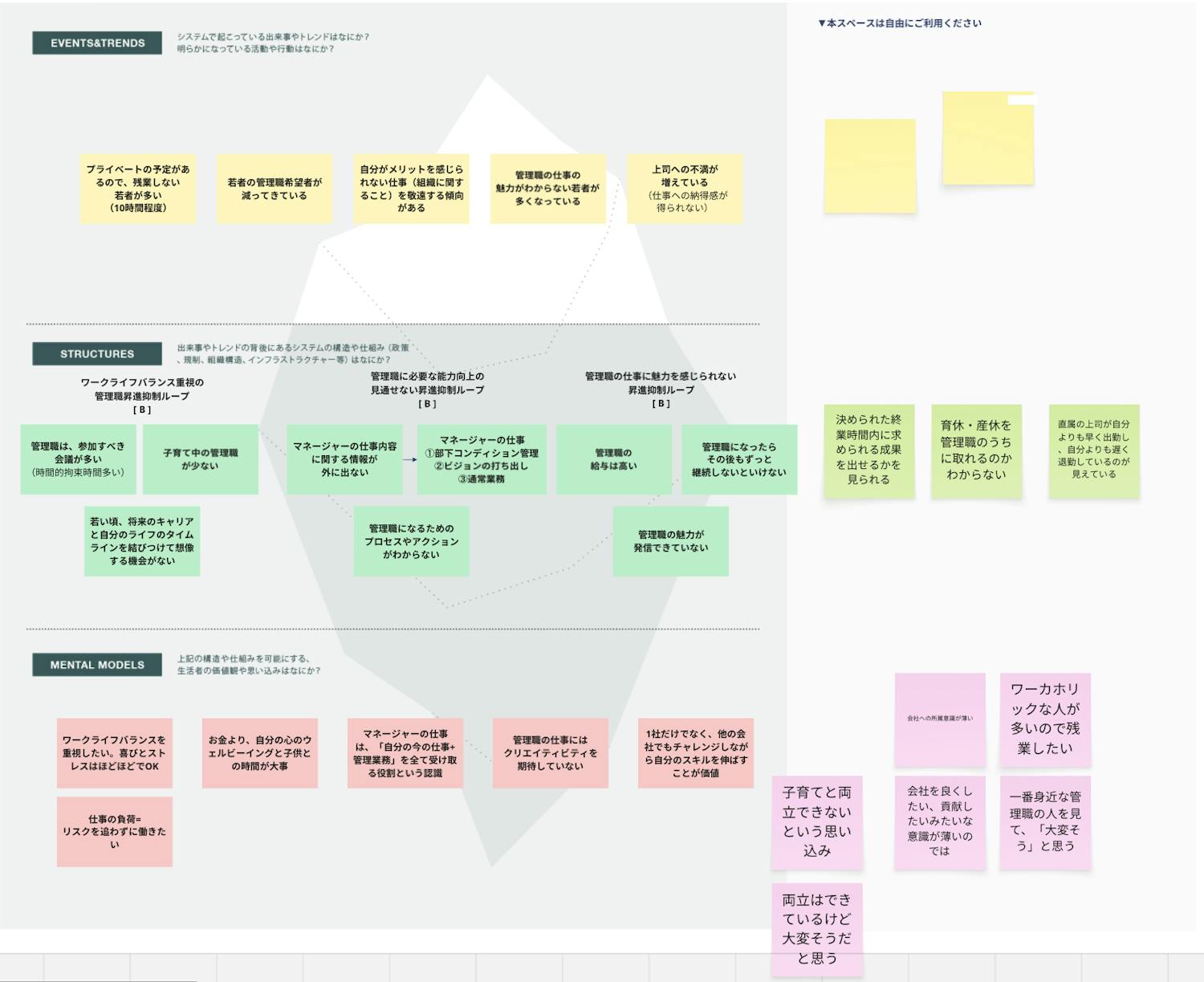

ワークショップでは、あらかじめシステムマップが用意されており、現状のシステムを理解することから開始した。まず、各メンバーが所属する組織の傾向を含めて、共通点や異なる点を話し合った。話し合った内容は付箋に記入して、該当箇所に貼り付けている。筆者が参加したAチームの結果が以下となる。

ワークショップで取り組んだ「ステップ1」の結果

若年層の参加者が多いこともあってか、「管理職になり�たがらない若者が増えている」という一般的な傾向とは真逆の「積極的に管理職になりたい」という声も聞かれた。一方で、「デザイナーという専門職においては、手を動かすことが好きだからプレイヤーでいたい」「管理職になるまでのステップがブラックボックスになっている」等の声もあった。

ステップ2:問題状況を深堀りする

ステップ1で共有された問題が起こっている構造を読み取っていく。あらかじめ用意されたツールに、問題の背景にあるポイントが書き込まれている。上段は「システムで起こっている出来事やトレンド」、中段は「出来事やトレンドの背景にあるシステムの構造や仕組み」、下段は「上記の構造や仕組みを可能にする、生活者の価値観や思い込み」と分かれている。さらに、メンバーが発見したポイントを右側に追記するスタイルだ。その結果が以下となる。

「ステップ2」の結果

ここでは、「子育てとの両立が難しそう」、「会社への貢献意識が薄い」、「ロールモデルとなる上司がいない」、「会社内にワーカホリックの人�が多い」など、それぞれの組織課題も踏まえながら活発な意見が交わされた。

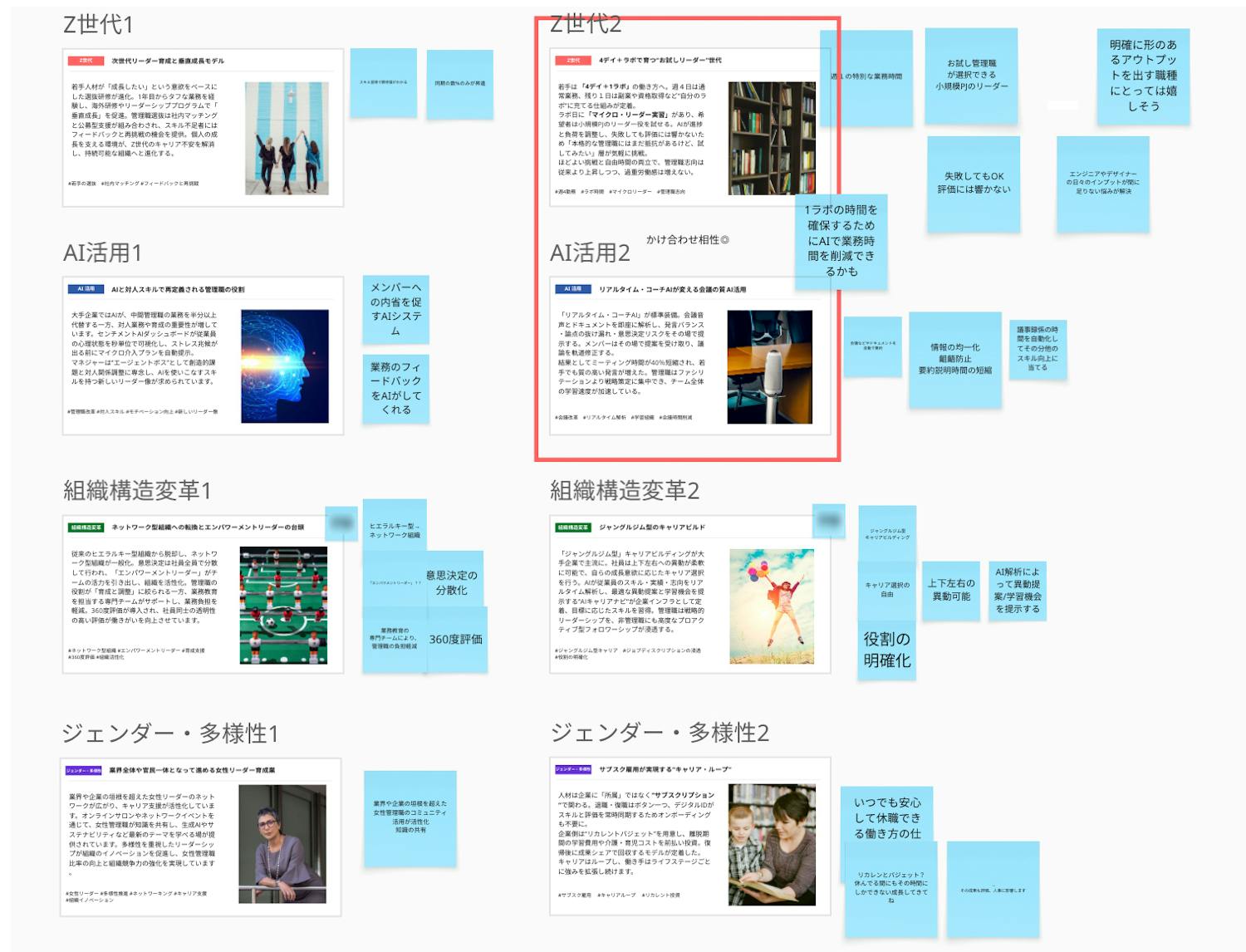

ステップ3:未来を描く

本ステップでは、未来の仮説が書かれたカードがあらかじめ用意されていた。カードの内容をもとに、チームで目指したい方向性を選択し、望む組織へのアイディアを書き出した。その結果が以下となる。

「ステップ3」の結果

AI活用や組織構造の変革、多様なリーダーシップなど、変わりつつある現代の働き方や未来の視点が描かれたカードを参考にしながら、アイデアを出し合った。「生成AI活用」や「多様な組織、働き方」などを踏まえたディスカッションでは、「従来よりも柔軟なキャリア形成」や「管理職の負担軽減」などの方向性が示された。

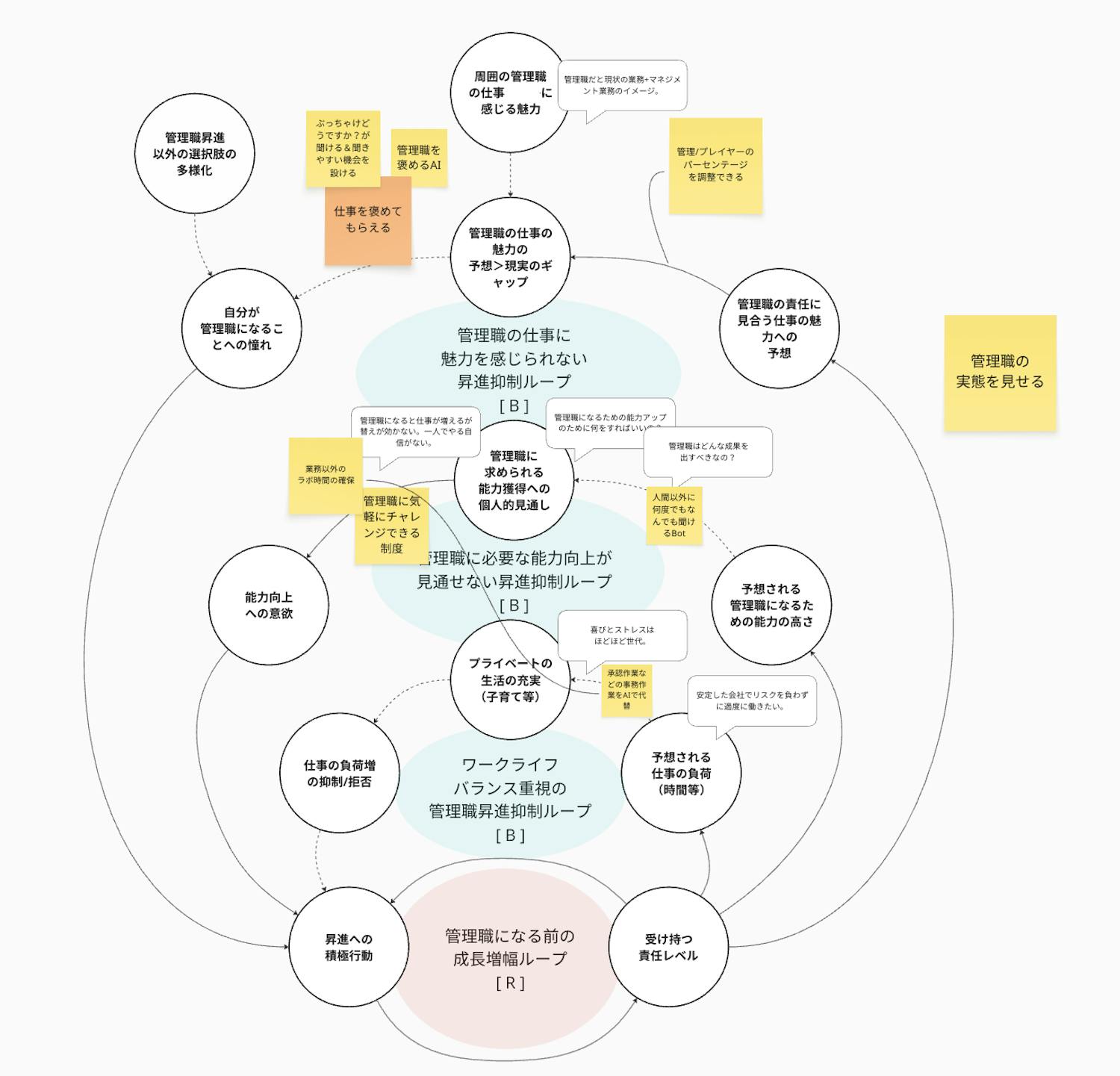

ステップ4:介入戦略やアイデアを発想する

ステップ1で活用したシステムマップを使って、介入できるポイントや施策のアイデアを出し合った。その結果が以下となる。

「ステップ4」の結果

システム全体の構造を理解した上で話し合ったためか、解像度の高いアイデアが出ている印象だった。例えば、管理職はあまり褒めてもらえないという課題を踏まえ、「管理職を褒めるAIを導入する」、プレイヤーでいたい人の価値観を考慮し、「管理/プレイヤーのパーセンテージを調整できる」、管理職に必要な能力向上が見通せない人に対して「管理職に気軽にチャレンジできるお試し制度を作る」など。

個人的には、ワークショップでの体験を通じて、ふわっとしていたシステミックデザインの理解が深まり、「日常的な課題解決にも取り入れられそうだ」という感覚が芽生えた。

ツールを有効活用し、身近な課題から取り組んでみよう

アクタントでは、システミックデザインを日本に浸透させる目的で、noteでの発信やイベン�トを精力的に展開している。日本におけるシステミックデザインの展開を実践的に学ぶコミュニティ「Systemic Design Club Japan」も運営している。国内でシステミックデザインを浸透させていくにあたり、現状どんな課題があるのだろうか。

「意義は理解していても、『難しそう』『大変そう』といったイメージがあるので、実践に移してもらいづらいのは課題だと認識しています。しかし、実際は身近な課題にも活用できますし、必ずしも7つのステップ全てを踏む必要もありません。実践してみると腹落ちする感覚があると思います」(武山氏)

「複雑なアプローチであるのは確かで、かつ介入施策を打ったところで、実感を伴う変化が起こりづらい側面もあります。不確実性が高いなかで段階的な変化を目指す手法であ�り、トライ・アンド・エラーはつきものです。特に大企業では、『失敗してはいけない』といった価値観が根強いため、不確実性を受け入れるのは難しさかもしれません」(津久井氏)

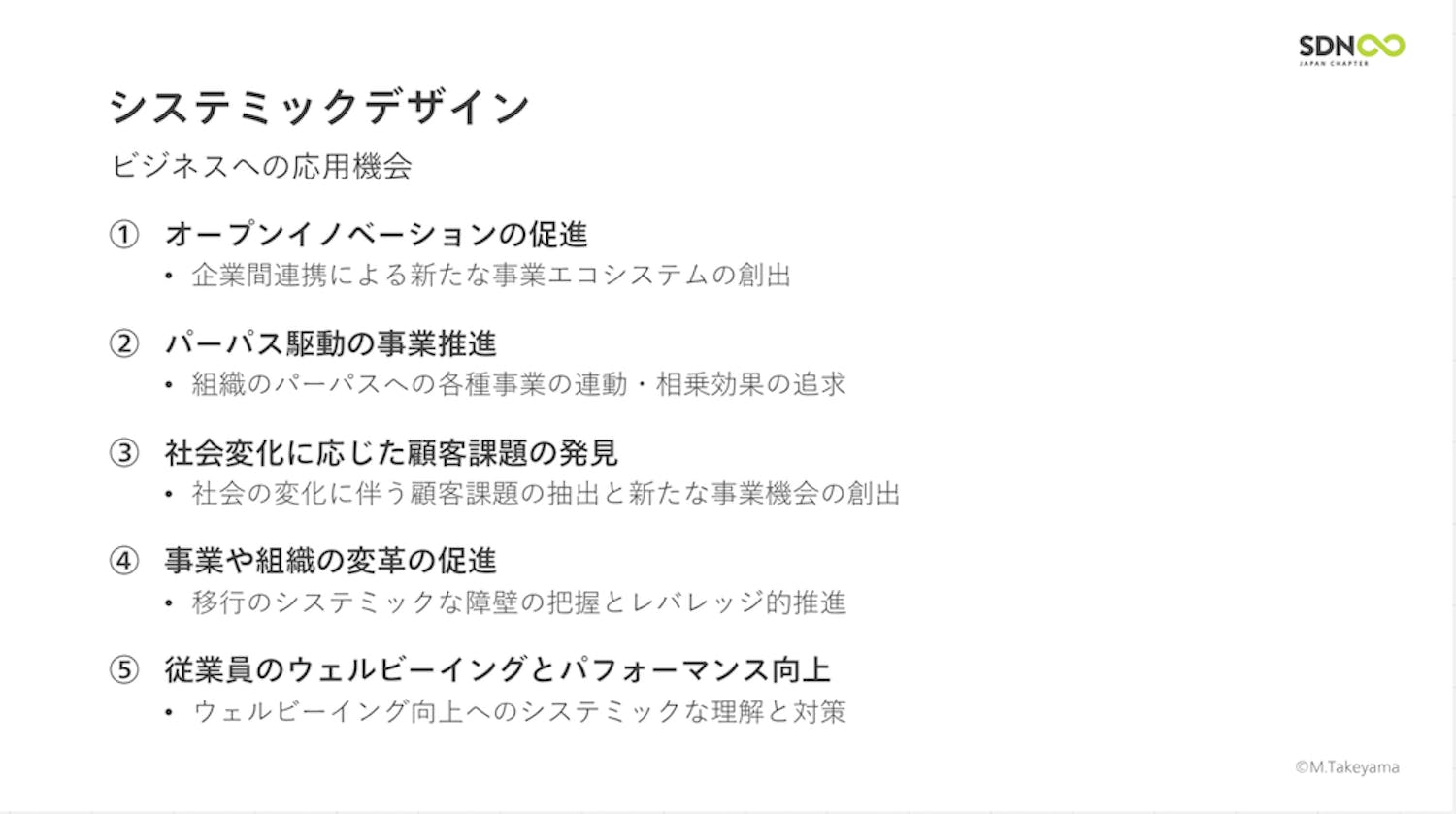

ビジネスシーンにおける「システミックデザイン」の応用機会は多い

根本的な価値観として、「結果をコントロールしたい欲望」が企業にも個人にもあり、事業戦略や組織改革においては期待したアウトプットが求められる。通常、企業ではそうしたコントロール型の価値観をベースに意思決定が行われるため、システミックデザインを導入しづらい側面があるようだ。

「組織には実務上の制約や成果指標があり、皆が納得したうえで事業を進めていく慣習があります。その慣習にもやはり意義があり、それを全く無視しようとは思いません。とはいえ、世の中の不確実性が高まっているのは事実であり、失敗から得る学びに投資する意識を持たなければ、結局のところ企業は生き残れないかもしれません。経営陣にそうした意識が芽生えていくと、システミックデザインを導入しやすいと思います」(武山氏)

現状は、「複雑で難しそう」という印象や「施策を打つなら狙った成果を出すべきだ」という従来の価値観が、システミックデザインの浸透を難しくしているようだ。一方で、社会が多様化している現代では、システミックデザインのアプローチが役立つ場面が増えているかもしれない。武山氏は、「最初から全てを網羅するのではなく、コアなツールだけを活用して身近な課題から実践してみてほしい」と呼びかけた。

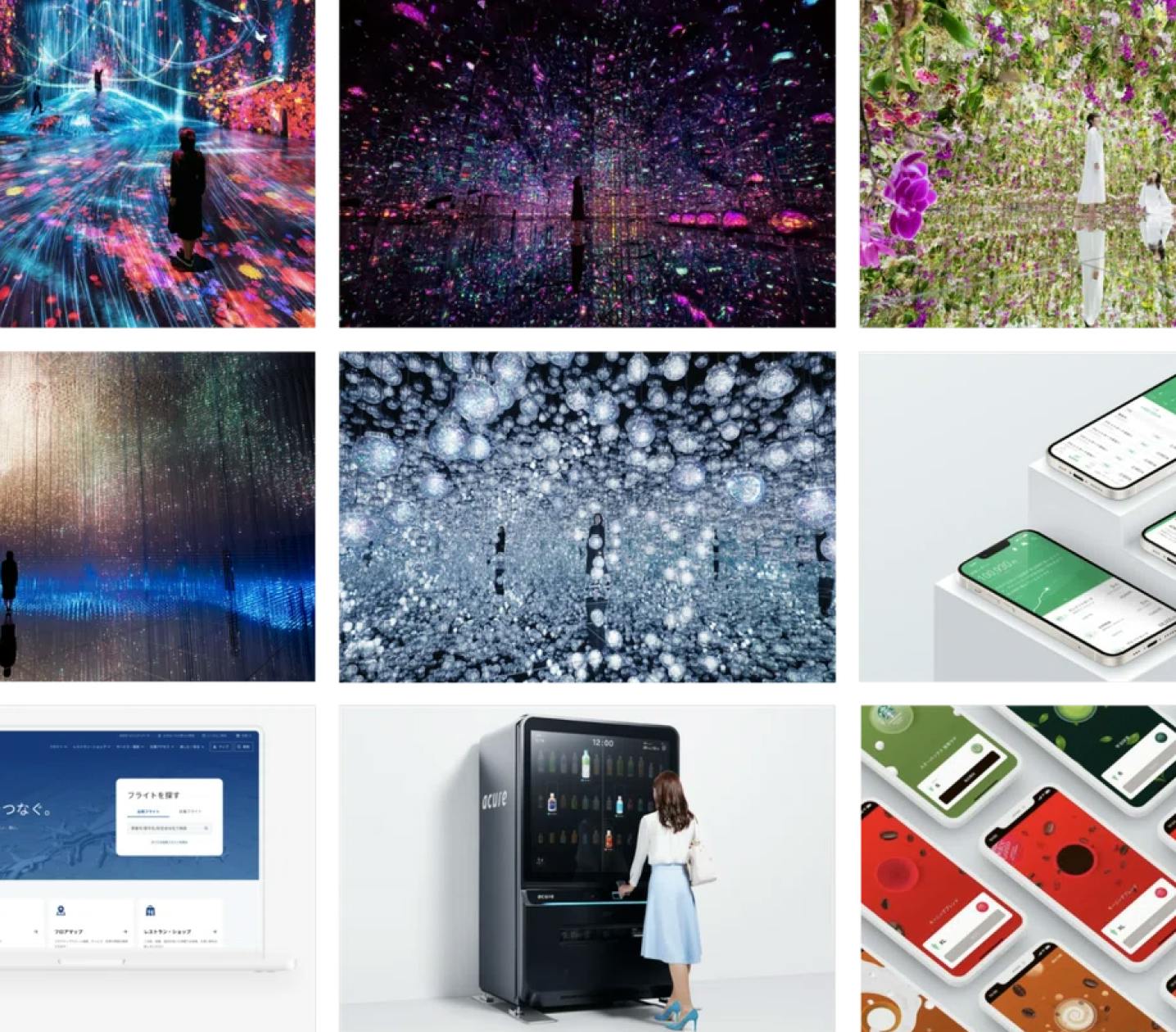

画像提供:ACTANT

「自由なライフスタイル」に憧れて、2016年にOLからフリーライターへ転身。2020年に拠点を北欧に移し、デンマークに6ヵ月、フィンランド・ヘルシンキに約1年長期滞在。現地スタートアップやカンファレンスを多数取材する。2022年3月より拠点を東京に戻し、国内トレンドや北欧・欧州のイノベーションなどをテーマに執筆している。

https://love-trip-kaori.com/