近所の松屋に行くとよくいるお客さんがいつも、「オードリーのオールナイトニッポン2024年東京ドームライブ」のTシャツを着ています。お笑いコンビ・オードリーに熱心なファンが多いことは知っていましたが、これほどかと。

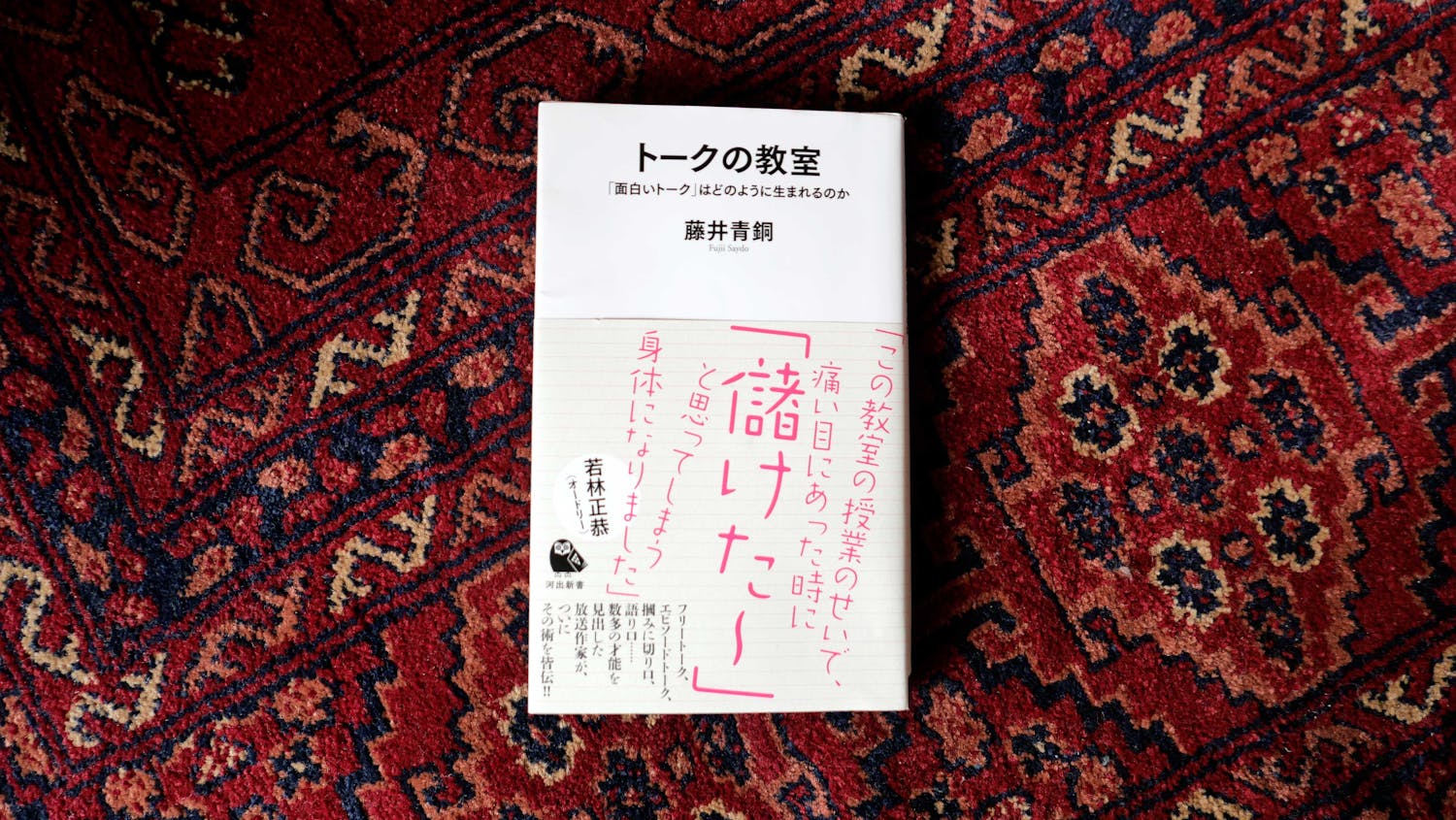

松屋のそのお客さんの影響もたぶんあって、最近オードリーのラジオやテレビ番組を楽しみに追いかけるようになりました。その「オードリーのオールナイトニッポン(ANN)」の放送作家であり、ショートショート作家の藤井青銅(ふじい・せいどう)さんの本『トークの教室』(河出書房新社)が面白かったので紹介します。

芸人のラジオほどではないにしても、Webミーティングの進行、会議のアイスブレイクなどトークをする機会は多いはず。そして良いトークは良い文章にも通じる部分がある。文章を書く際��の参考にもなると思います。

オードリー、伊集院光…数多くのトークの猛者とラジオをつくってきた藤井青銅

藤井青銅『トークの教室 「面白いトーク」はどのように生まれるのか』 (河出書房新社)

放送作家の藤井青銅さんはオードリーが今のように売れる前から、構成やトークの話し相手を務めてきました。藤井さんは2005~2007年に放送されたラジオ番組『フリートーカー・ジャック!』(ラジオ日本)を企画します。才能があるのにまだ売れていない芸人にフリートークをしてもらう番組で、オードリー・若林さんもここでメキメキと頭角をあらわしていったそう。

放送作家は番組全体の企画だけでなく、大まかな内容や進行を台本に起こしたり、ラジオのパーソナリティーの話し相手としてその場にいて相づちを打ったり、リアクションしたりもします。

若林さんだけ�でなく、「ラジオの帝王」ともいわれる芸人・伊集院光さんの壁打ち(放送前のエピソードのアイデアだし)相手も務めてきたそうです。

ラジオ番組の台本の例

藤井さんは松田聖子さんなど往年の超人気アイドルのラジオ番組の構成もされてきていて、台本のサンプルも『トークの教室』では公開されています。

一字一句文字にされているわけではなく、事前の壁打ちを経て「だいたいこういう話を話したら?」というヒントになるような、箇条書きが書かれています。

例えば『トークの教室』のサンプル台本を参考に「夏休み」をテーマとして筆者が書くならこんな感じ。

人気アイドルAさんの冒頭トーク5分

Aさん: もうすぐ夏休みですね。

夏休みといえば?

帰省したり

アイスやスイカを食べたり

虫取りをしたり

夏休みの宿題は計画的にやっていた?

夏休みとれてますか?

忙しいと難しい

もしとれたらやりたいこと、行きたいところは?

大人になると夏がしんどくないですか?

最近とにかく暑��い

日陰を選んで歩く

ソウルに旅行したら、交差点にパラソルがあった。あれは増えてほしい

でも子どもみたいにまた夏休みを楽しめるといいですよね

など締めの言葉を

トーク台本にある「小文字のアルファベット」の言葉は壁打ちで出たエピソードや放送作家の提案。でもすべてを必ずしも話さなくて良く、参考程度に入れているそうです。

一字一句文章にしないのは、熱量がそがれるからだそう。藤井さんは「そのとき誰かに聞いてもらいたいことを話すのが、一番熱が入っていい」といいます。

大事なのは誰でも話せる内容ではなく、具体的に話すこと。上の例で行くと「ソウルの交差点にパラソルがあって、自分の町にも増えてほしいと思った」は筆者の実際の経験・思いです。

面白い=笑えるではない。文章に通ずるトークのポイント

面白いトークとはなんなのか? 藤井さんによれば「面白い=笑えるだけじゃない」。

泣ける / ためになる / せつない / わくわくする……ぜんぶ面白い。メインの話に熱があれば、オチは必ずしもつけなくていいといいます。

これを読んでいて、途中で気づくのです。これって文章のプロットと一緒だ、と。あるいはライティングそのものだと。

俳人で写生文の書き手だった正岡子規は、「文章には『山(ヤマ)』がなければならない」と考え、文章を持ち寄る「山会」を開いていました。

この「ヤマ」は藤井さんのいわれる「熱量の入ったトークの中心になるネタ」と同じではないかと思うのです。

文章でいえば「主眼」でしょうか。本稿でいえば「(『トークの教室』を読んで気づいた)トークも文章もヤマとプロットが必要なのは一緒」という点です。

仕事柄、プロットをたくさん書きます。この文章もプロットを書いてから清書しています。いわばプロットはWebサイトやアプリでいえばワイヤーフレームやモックのようなもの。映像だったら絵コンテ・字コンテでしょうか。大まかにいうと「下書き・ラフ」です。

『エッセイストのように生きる』(光文社)

『エッセイストのように生きる』(光文社)で松浦弥太郎さんがいわれているように、エッセイは自分だけが気づいた「秘密」を書くようなもの。

文章でもヤマ・主眼が大事だし、そこにかける熱量が重要です。そして自分が経験したこと、何を自分が強く感じたかが大事。それをディティールにこだわって書く。

説明的文章・論文では先に結論を述べたほうがいいですが、トークやエッセイでは結論を先に話すとつまらなくなる……という違いはあります。

「プログラム」「スクリプト」演芸とデジタル業界に共通する点

とある大学で急に英語で講義をすることになって、��最近不安を抱えていたのですが、『トークの教室』を読んで少し楽になりました(原稿執筆時点ではまだなので大失敗する可能性もありますが……)。

英語で一言一句事前に話す内容を書いておこうかとも思ったのですが、資料に要点だけ入れておけば話せるんだ、と安心したのです。それにオチはあってもなくてもいい。ヤマに集中すればいい。これはふだん記事を書くときにやっていることです。

年収の高い企業としてよく引き合いに出されるキーエンスの営業の台本なんて本がよく書店に並ぶようになりました。そのように、ある程度の「スクリプト」があったほうが仕事のうえでも進めやすい部分はあるのかもしれません。しかもそれは共有できる。

面白いのは、結構デジタル業界と演芸の世界で使う言葉が近いところです。

「プログラム」は番組でもあるし、コンピュータへの指示書でもあります。「スクリプト」は簡易なプログラムの意味のほかに、台本・原稿の意味もある。

「あちこちオードリー」などの番組を見ていると、芸人の方々のコミュニケーションへの思考の深度はとてつもない。とてもテクニカルな領域です。

UXもお笑いも(トークも)、そして文章も「相手の体験を最大化するために趣向を凝らす」という意味では、互いに参考にしうるのではなんて思いました。

そのときにヤマを意識したプロット(スクリプト)というのは役に立つ地図になるんじゃないでしょうか。

Web編集者・ライター、マーケター。株式会社TOGL代表取締役。オンラインもオフラインも編集しており、兵庫県尼崎市武庫之荘でつくれる本屋「DIY BOOKS」を運営しています。