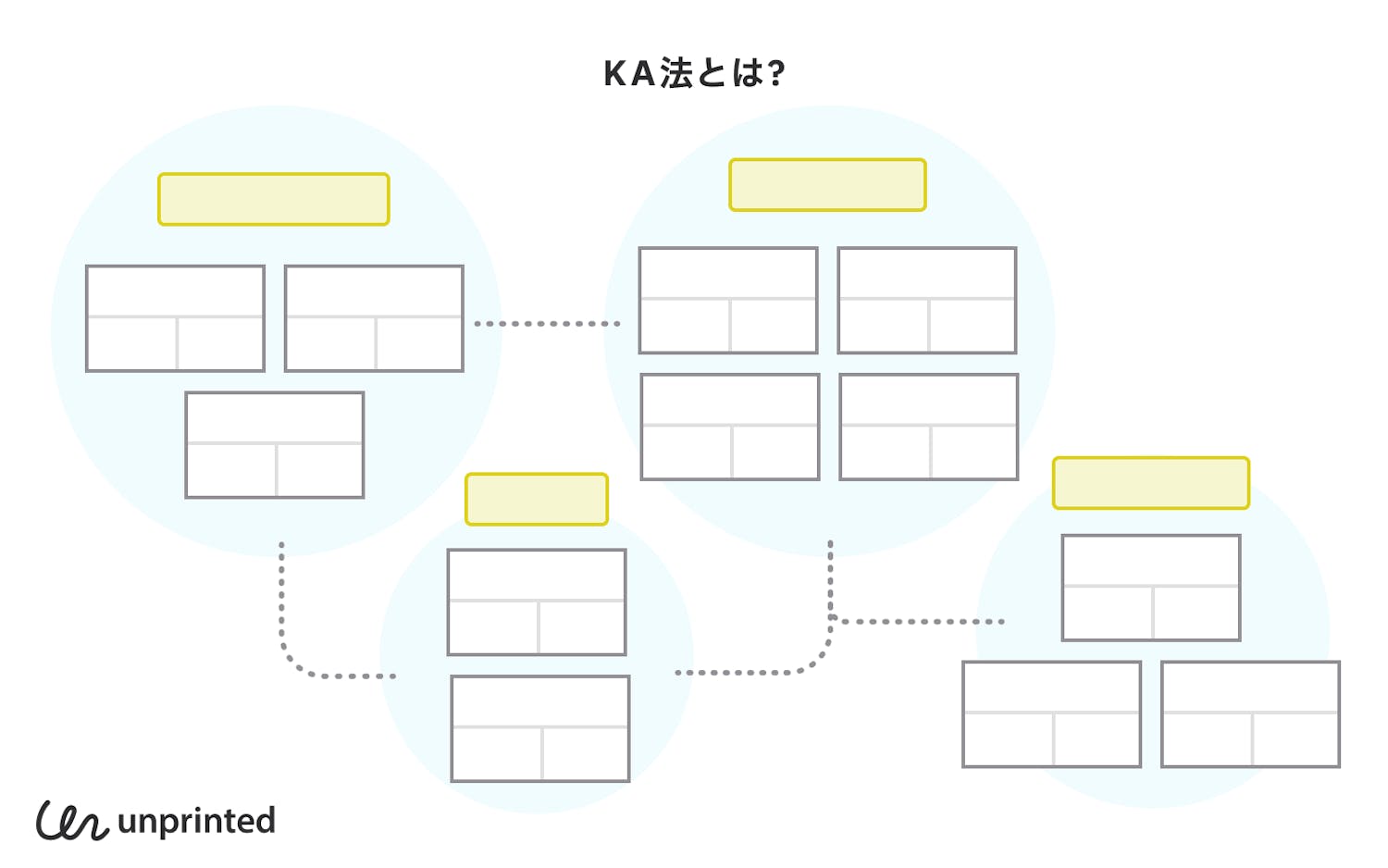

KA法とは?定性調査で得たデータをまとめる手法

KA法とは、定性調査で明らかにした顧客の声や行動・体験などの「質的データ」を分析・モデリングし、本質的なニーズやユーザーのインサイトを明らかにしていく手法です。UXデザインやUXリサーチの現場でよく活用されており、考案者の浅田 和実氏のイニシャルから命名されました。

主に、コンテクスチュアル・インクワイアリー(調査者が顧客の生活環境に調査しに出向き、行動観察を実施した上で文脈に応じてユーザーインタビューを実施する手法)や観察法などの、ユーザーの行動や背景の調査から得た定性情報をもとに、本質的なニーズを洗い出すために利��用されます。

■ KA法のポイント

分析の過程をさかのぼれる

KAカードを使うことで、モデリングの際に試行錯誤がしやすい

複数人で分析する時も議論を活性化させながら進めやすい

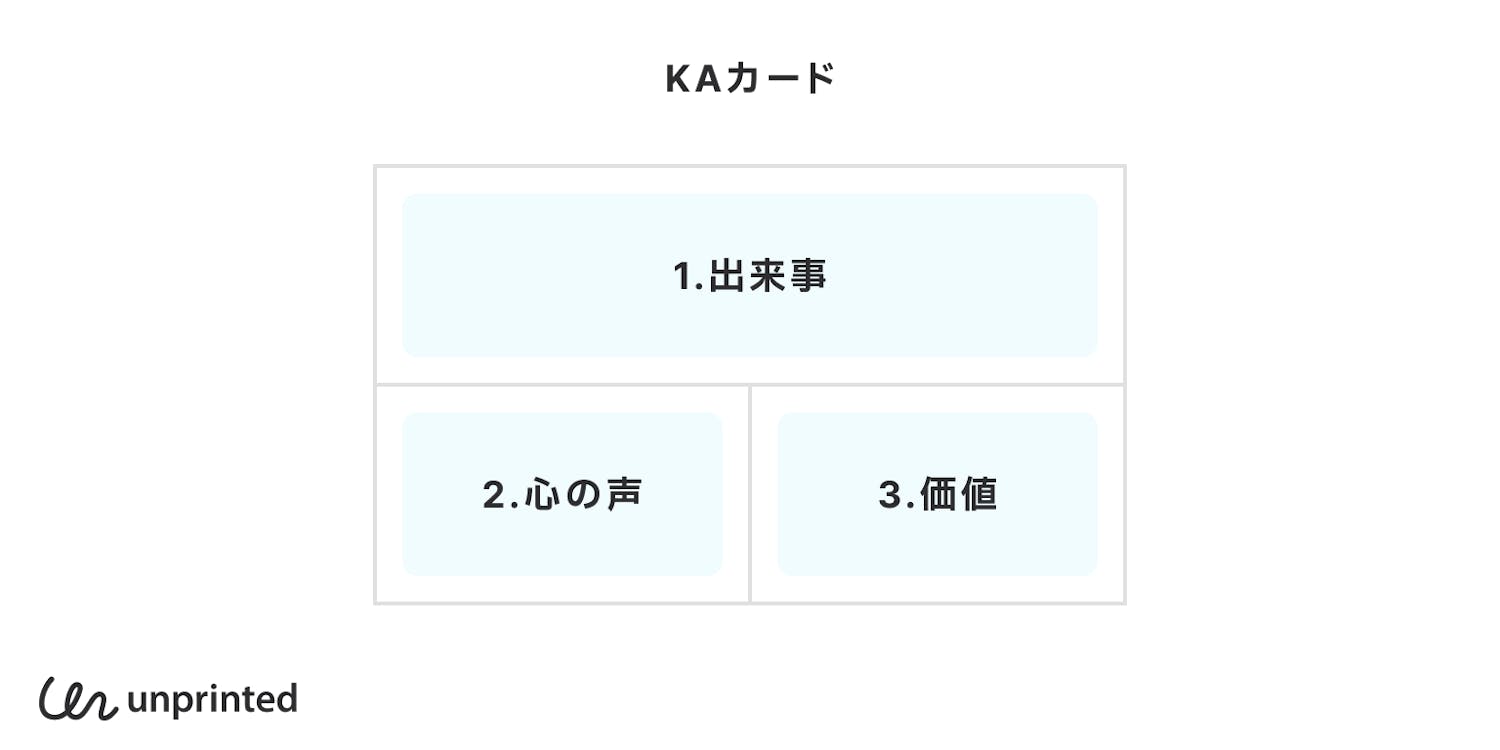

- KAカードとは?

- 定性調査で得た気づきを出来事ごとに整理するためのカードです。

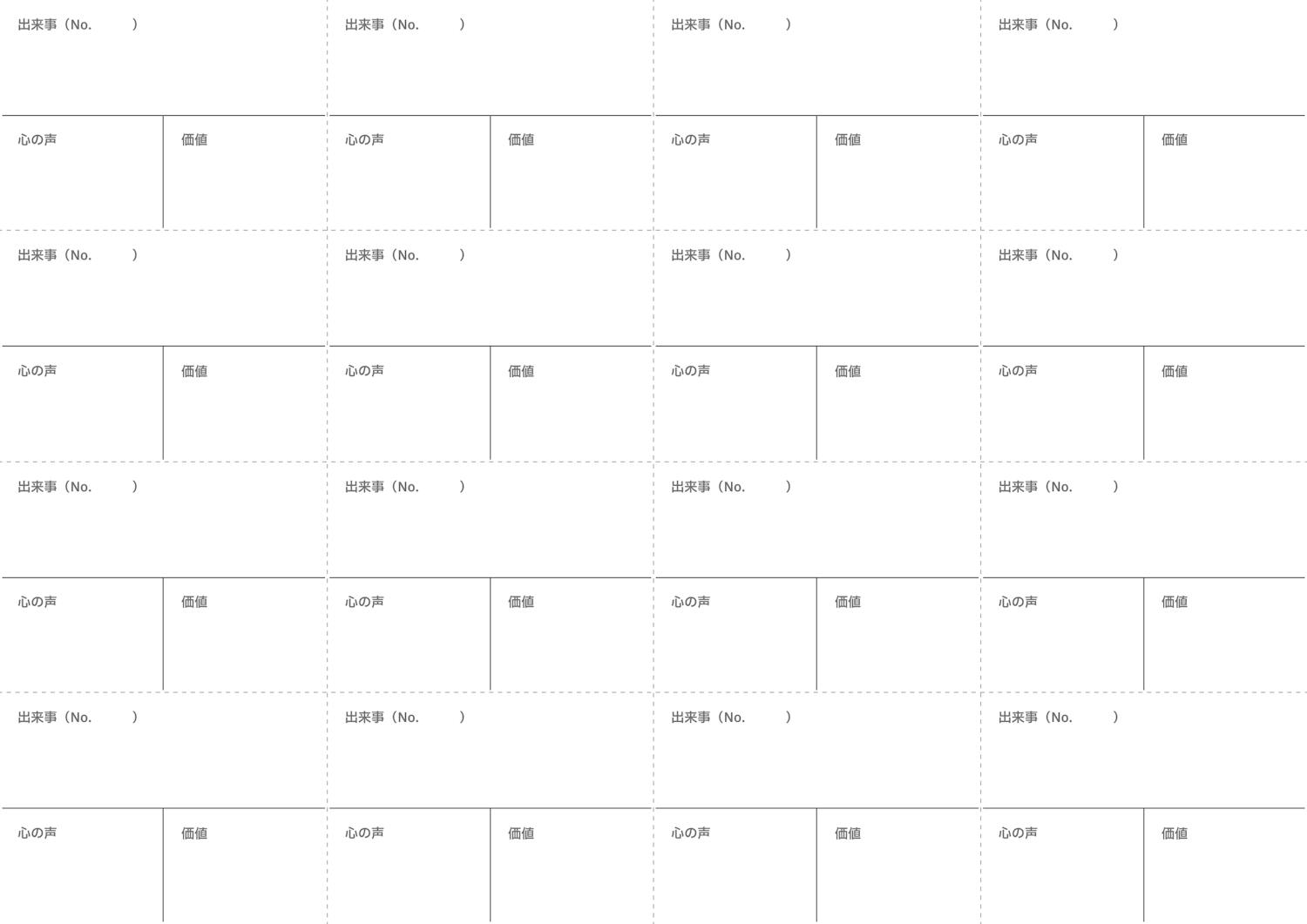

KAカードは 「出来事・心の声・価値」の3つの枠を埋めることで完成します。

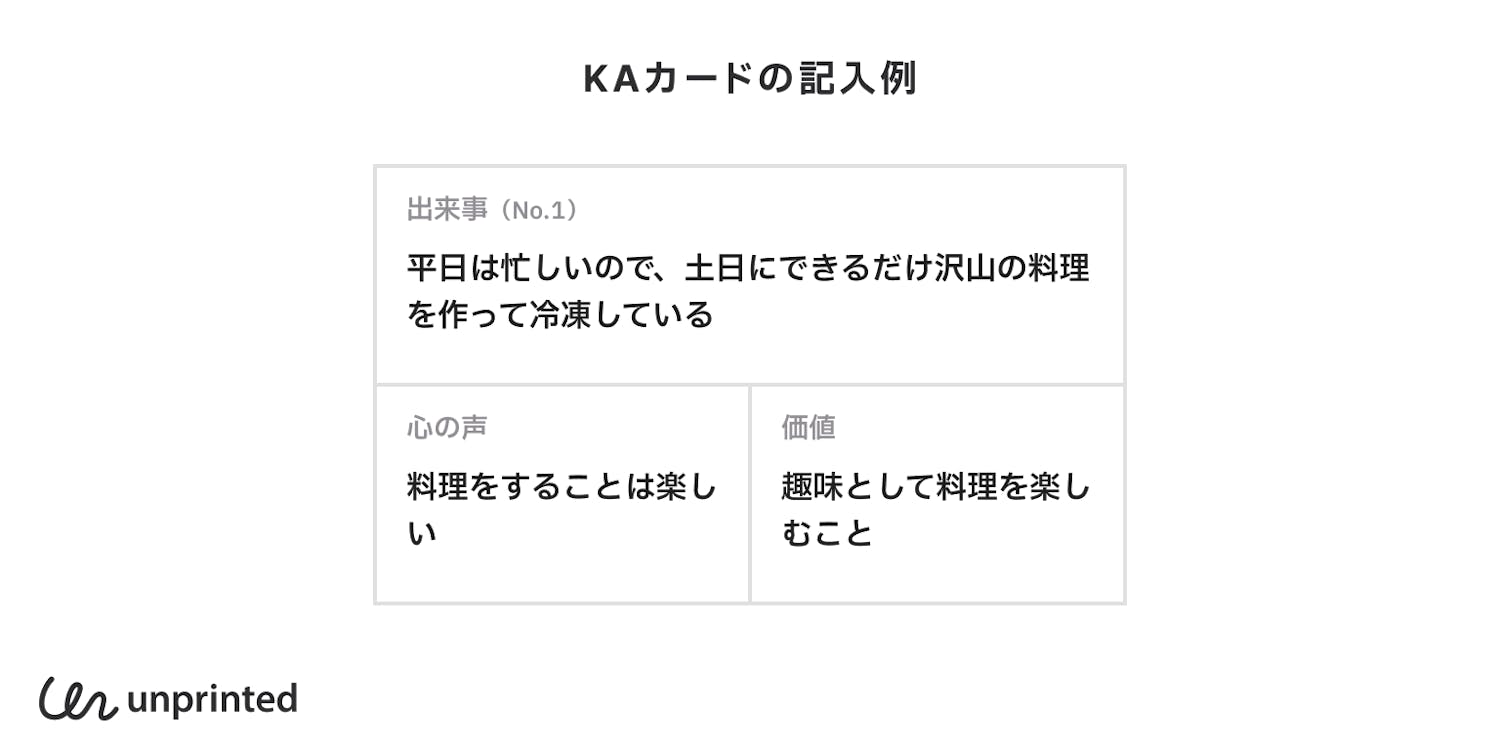

具体的なKAカードの記入方法は本記事内「KA法のやり方」にて詳しく説明しています。

「ユーザーの潜在ニーズを明らかにしたい」といった声がプロジェクトチーム内であるときは価値構造を明らかにすることがユーザーのニーズ理解に繋がるので、KA法や上位・下位分析法などを利用することが一般的です。インタビュー調査などから得た質的データから、特徴的な出来事をひとつずつKAカードに書き出して分析していくことで、どのような背景に基づいて分析されたかをいつでも振り返ることができるのもKA法の大きな特徴と言えるでしょう。

KA法とKJ法の違い「情報整理と情報分析の手法」

どちらも英単語の「K」から始まる手法で、似たようなイメージがついているKA法とKJ法ですが、KA法は情報整理・KJ法は情報分析のために利用するため違う手法です。

- KA法とKJ法

- KA法 = 「情報整理の手法」

KJ法 = 「情報分析の手法」

「KA法」とは、定性的なデータを元に「KAカード」という独自のカードを作成しグルーピング化しながら価値構造マップを作っていく手法です。KA法を実施することによって調査の価値を全体的に俯瞰することができます。初心者の方でもチャレンジしやすい分析法です。

「KJ法」とは、付箋に書き出した情報(ローデータ)の断片的な要素を関連づけて、俯瞰しながらグループ化していく手法です。かなり詳細な粒度でまとめて課題整理やアイデア出しのタイミングなど、幅広い現場で活用できる分析方法です。KJ法と知らずにワークショ��ップなどで似たような分析法を経験したことのある人も多く、新和図法とも呼ばれることがあります。考案者である川喜田 二郎氏のイニシャルからKJ法と名付けられました。

KA法とKJ法は組み合わせて使う

KA法とKJ法は異なる手法ではありますが、KA法でまとめたKAカードをグルーピングしていくためにKJ法を利用し整理します。

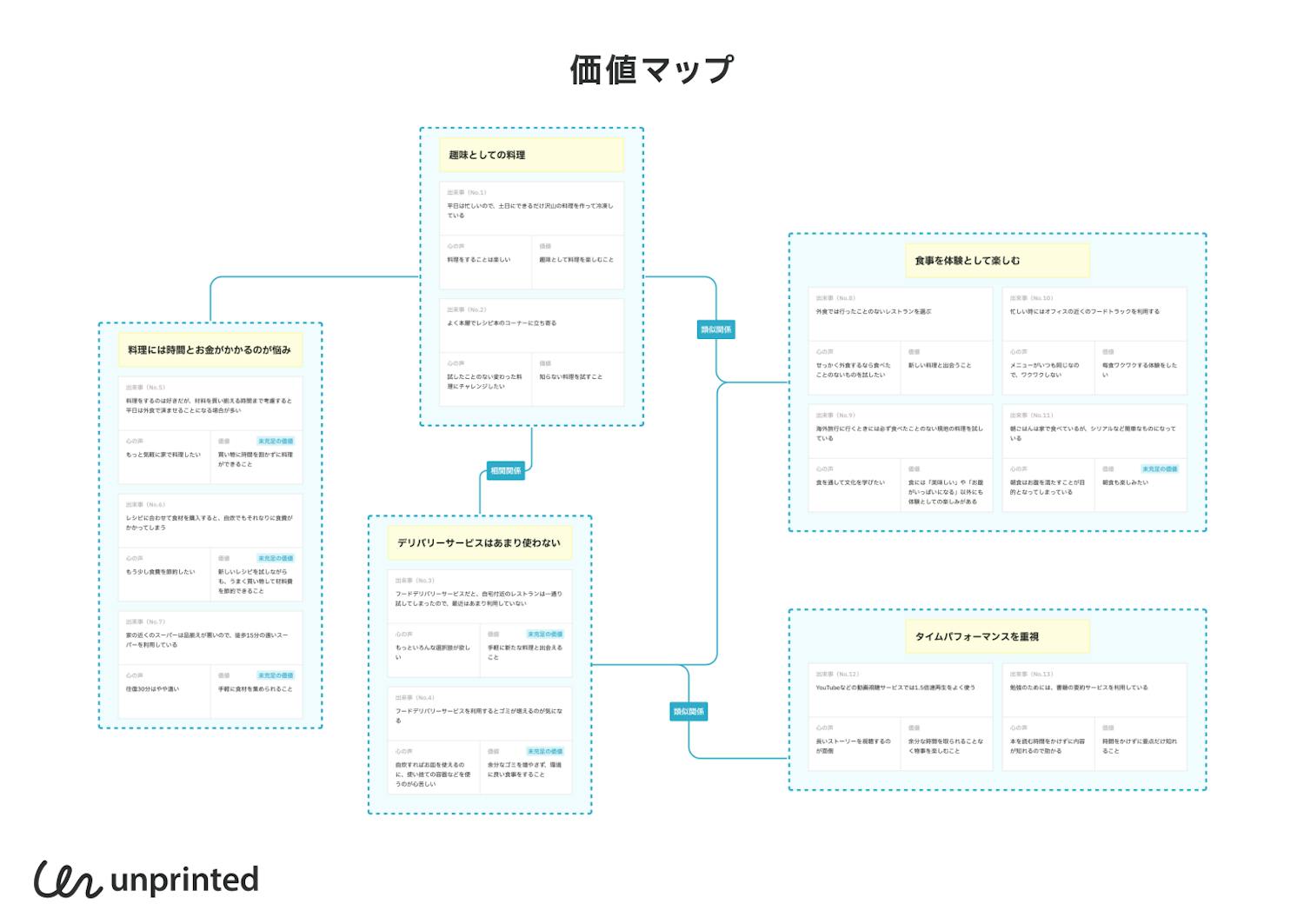

つまり、KA法を完了させるためにKJ法(新和図法)を利用してマッピングしていくことになるのです。ユーザーの求める価値を集約し、それらを価値マップとして整理・抽象化することで、ユーザーのニーズや価値観に合ったプロダクトやサービスの発想に役立てることが出来ます。価値マップを作ることによって、開発の優先度を決める際にも役立つ手法となります。

KA法のやり方をわかりやすく解説

ここでは、UXデザインの現場でよく利用される「コンテキストインタビュー」を実施し、オンラインで関係者とワークショップ形式でKA法を実施することを想定して手順を説明します。関係者と一緒にワークショップ形式で取り組むことで、チームメンバーのユーザーに対する共感力を高めたり、その後のフェーズで調査結果に納得感を持って進めることが出来ます。

- コンテキストインタビューとは?

- ユーザーが実際にプロダクトやサービスを利用する場面でインタビューを行う調査方法

KA法ワークショップの事前準備

コンテキストインタビューで得た質的データ(発話録など)をテキスト化する

ワークショップを実施するオンラインホワイトボードとなるツール上にKAカードを用意して並べておく

可能な限り参加者には、データの元となるコンテキストインタビューの映像や調査内容に目を通しておいてもらう

ワークショップ参加者に向けて、KA法の進め方やワークショップの目的について説明する

KA法ワークショップ

事前準備が整い、テキスト情報がある状態で印象的な出来事をそれぞれKAカードに書き出します。

KAカードには「1〜3」の順に記入していきます。

出来事: 「状況・行動・動機・結果」を記入

心の声: 「ユーザーの声」を想像してひとことで記入

価値を導く: 「1」の行動の背景にある「価値」を記入

KAカードを記入するときはなるべくユーザーになったつもりで記入をしましょう。特に「2」の心の声�を書くタイミングで調査者の主観が入らないように注意してください。ここで失敗してしまうと「3」の価値に大きく影響してしまうので気をつけましょう。

コンテキストインタビューを実施した被験者の人数分の行動ごとにKAカードに書くだけでもかなりの時間を費やすことになってしまうので、可能であればZoomなどのオンライン会議ツールにあるブレイクアウトルーム機能を利用し、数人でチームになりそれぞれの被験者毎に分かれてKAカード化していくと時間を有効に使いながら進めることができます。

開催者となる方はワークにはなるべく参加せず、ファシリテーターとして様々なチームのブレイクアウトルームに出入りしながらきちんと進んでいるか、困っていることがないか声かけしながら進めましょう。可能であればサポートで時間がかかる可能性があるので2人体制でワークショップを実施できるように準備を進めると良いでしょう。

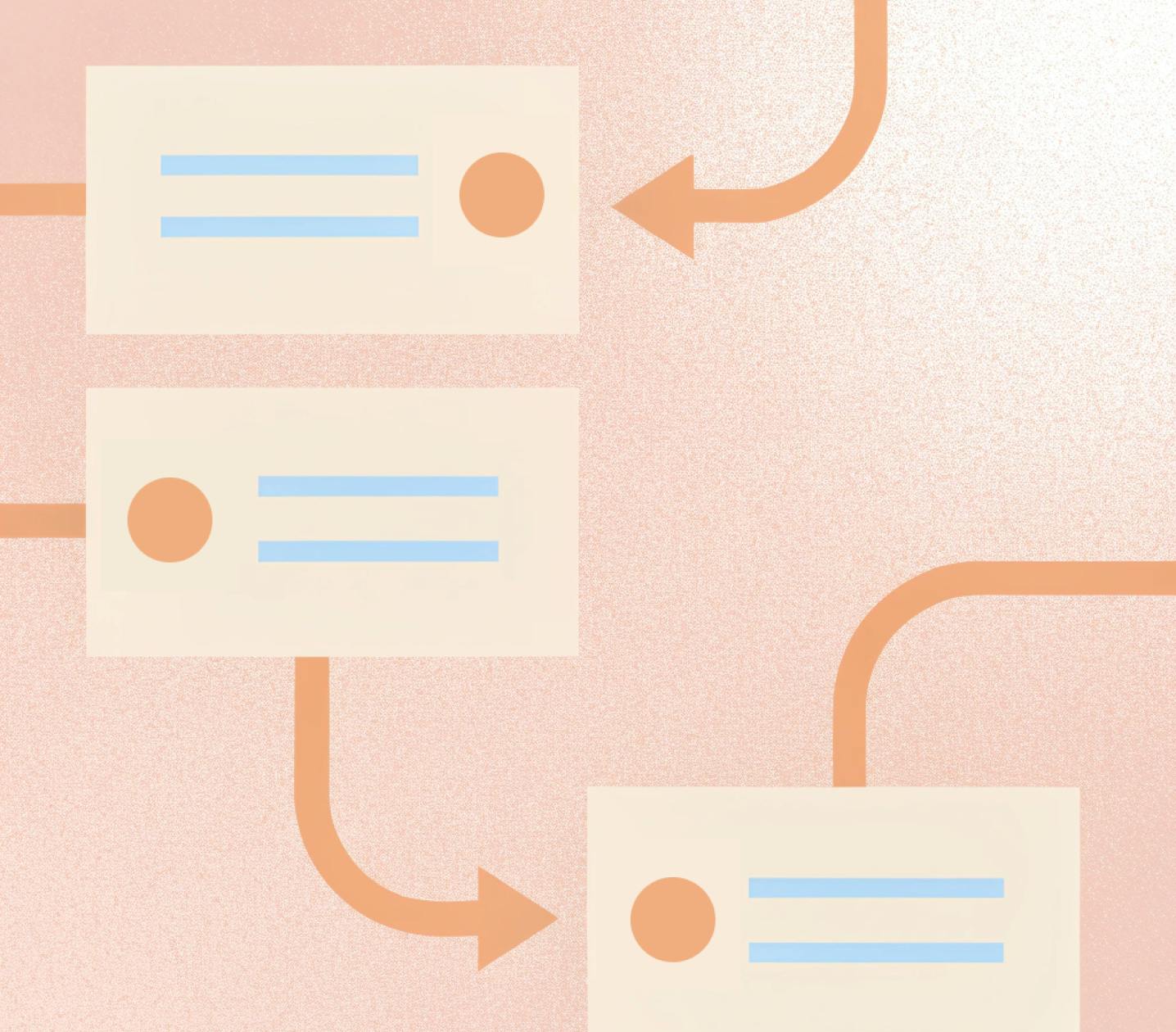

KAカードの記入が終わったらKJ法(新和図法)を利用しながらグルーピングをしていきます。その中でKAカードの右下にある価値の部分を軸にしながら似たようなテーマの価値観を整理していきます。

■ KAカードのグルーピング時のポイント

ひとつにグルーピングするKAカード枚数が多くなりすぎないように気をつけましょう。抽象度を高くしすぎてしまう原因となります。

整理のタイミングでどこのグループにも属さないカードが出てくる場合は価値の部分を確認し、グルーピングのタイミングで書き直したり、そのまま「その他」の属性としてグルーピングすることも良いでしょう

グルーピングした後はそれぞれの価値がどのような関係性で繋がっているのかを構造化していきます。関係性によって線を矢印にしたり、付箋を使って線の上に関係性を説明する文章を追加してワークショップに参加していなかった人が見ても分かるように可視化しましょう。

ここまでくると価値マップの完成です!

価値マップは作って終わりではなくこのユーザーが持っている価値を元にサービスの改善に向けてどのように優先順位をつけていけば良いか関係者と話し合う材料となります。KA法は難しいと思われがちだったり、何かと時間がかかるイメージが多いですが、順番通りに進めるだけで初心者の方でも安定してユーザーインサイトの抽出がしやすい手法と言えます。

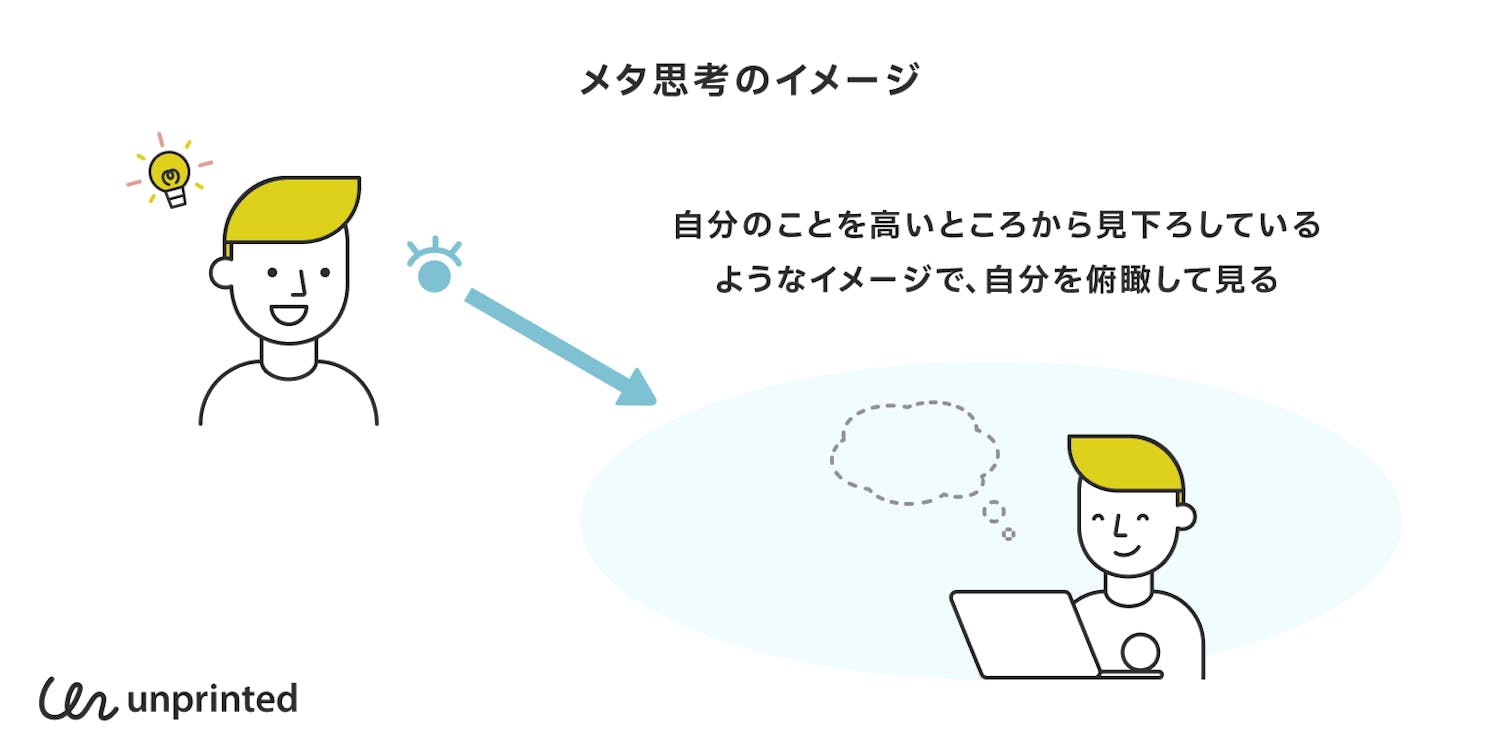

KA法・KJ法を実施するときのポイント「メタ思考」とは?

UXデザインの現場でKA法・KJ法をスムーズに進めるためには、情報を俯瞰するときに便利な「メタ思考」がポイントとなります。

メタ思考とは、第三者の立場になってトピックについて俯瞰して物事を考えることです。メタ思考は、「思考について思考する」手法であるため、自分のことを高いところから見下ろしているようなイメージが近いと思います。トレーニングすればスピード感を持って進めることができますが、メタ思考を普段から行う癖を持っている人と、そうではない人によって得意不得意がある思考方法になります。

複数人で実施する場合も参加者のスキルによっては、スピードや質を保つことが難しいと感じる方もいるかもしれません。ワークショップ形式で進める場合はメタ思考について、イメージや例を事前に参加者に説明する時間を設けることをおすすめします。細かい手順については、千葉工業大学の安藤 昌也氏のブログでゼミワークショップKA法について紹介されているのでぜひ参考にしてみてください。

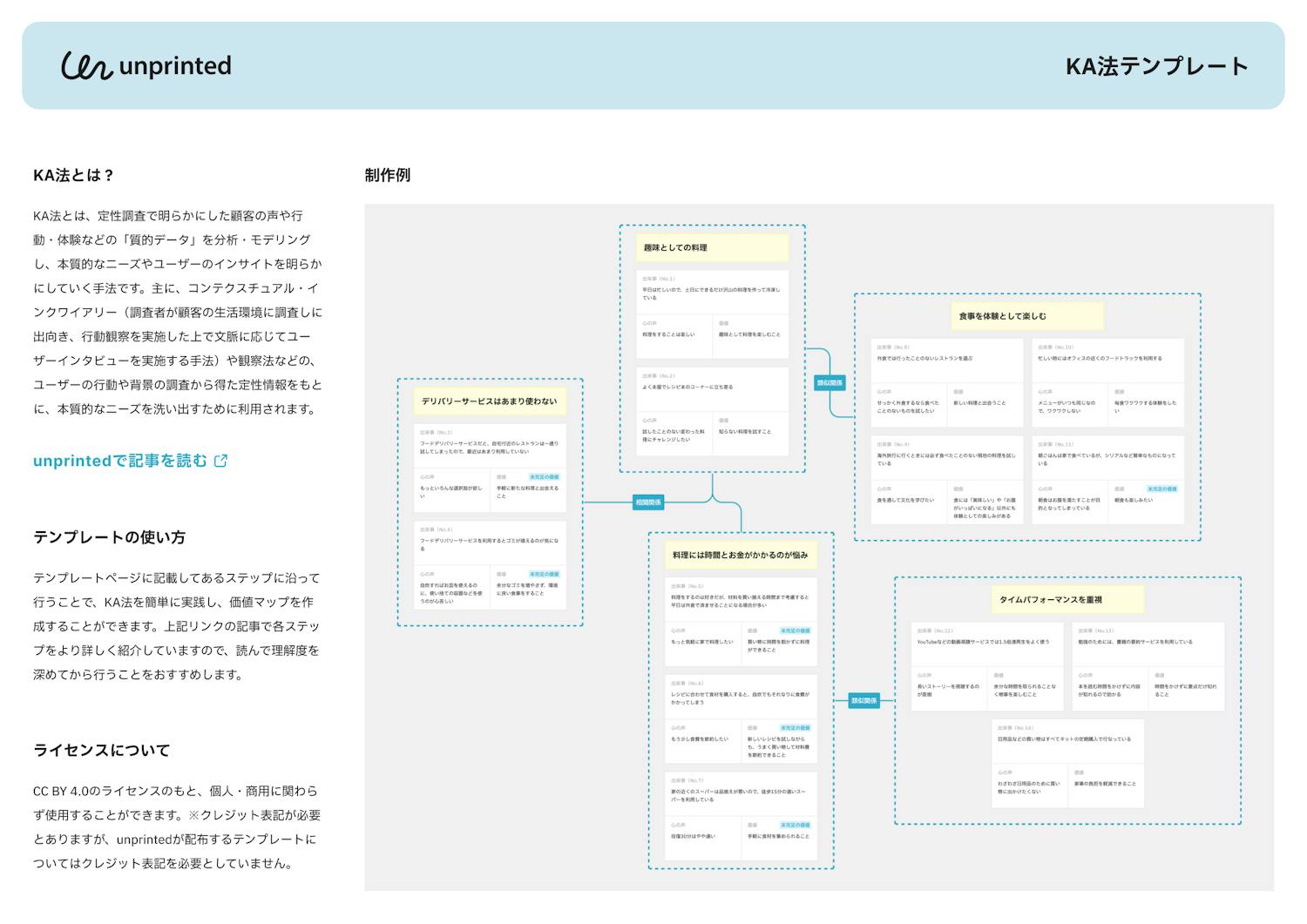

Figmaでも印刷しても使えるおすすめの無料KA法テンプレート

unprintedオリジナルのKA法テンプレートは、Figma CommunityからFigmaファイルをコピーして使うことも、PDFを印刷して手書きで使うこともできるよう2種類のフォーマットで配布しています。どちらも登録やメールアドレスの入力は不要。個人・商用に関わらず自由に使用することができます。

印刷して利用できるKAカード

商用・非商用にかかわらずどなたでも利用可能となっておりますので、これからKA法を実践してみたいと思っている方は必見です。

もちろん既にKA法を実施したことがある方にもおすすめで、仮にKA法をワークショップ形式で開催することが決まった場合、参加する方にイメージを理解してもらうための例として説明の時間にこちらの例を参考にしながら説明すると実際のアウトプットまでのイメージを掴むことができ、参加している方もゴールの方向性を理解することができます。PDF版は冊子として印刷して配布するためにも最適です。

KA法をオンラインで実施する際におすすめのオンラインホワイトボード

1. Miro

日本語化対応もされたオンラインホワイトボードツールです。Miroのファイル内で検索機能があり、分析中にキーワードベースで振り返ることができ、必要な情報を探しやすいとても便利なツールです。

2. Figma / FigJam

Figma / FigJamもMiroと同じように日本語化対応もされたオンラインホワイトボードツールです。Figmaの編集権限を持つ人同士で分析を実施する場合は、FigmaでKAカードをコンポーネント化して実施することで、その後のフェーズで同じFigmaファイルにデザインデータを追加してデータ管理することが出来ます。

まとめ

本記事では、KA法とは何かについて解説してきました。KA法は、定性調査を実施した後の分析法として挑戦しやすいため、アイデア発想の段階で活用し、質の高い分析でサービス改善に役立ててみてください。

もっと詳しく学びたいと思う方は「UXデザインの教科書」という書籍がおすすめです。UXデザインについて網羅的に学ぶことができ、細かいステップやつまづきやすいポイントなどが記載されています。かなりアカデミックな内容になっているので読書という感覚では読みづらさを感じる方もいるもしれませんが、辞書のように困ったときに開くことができる頼もしい一冊です。

参考文献