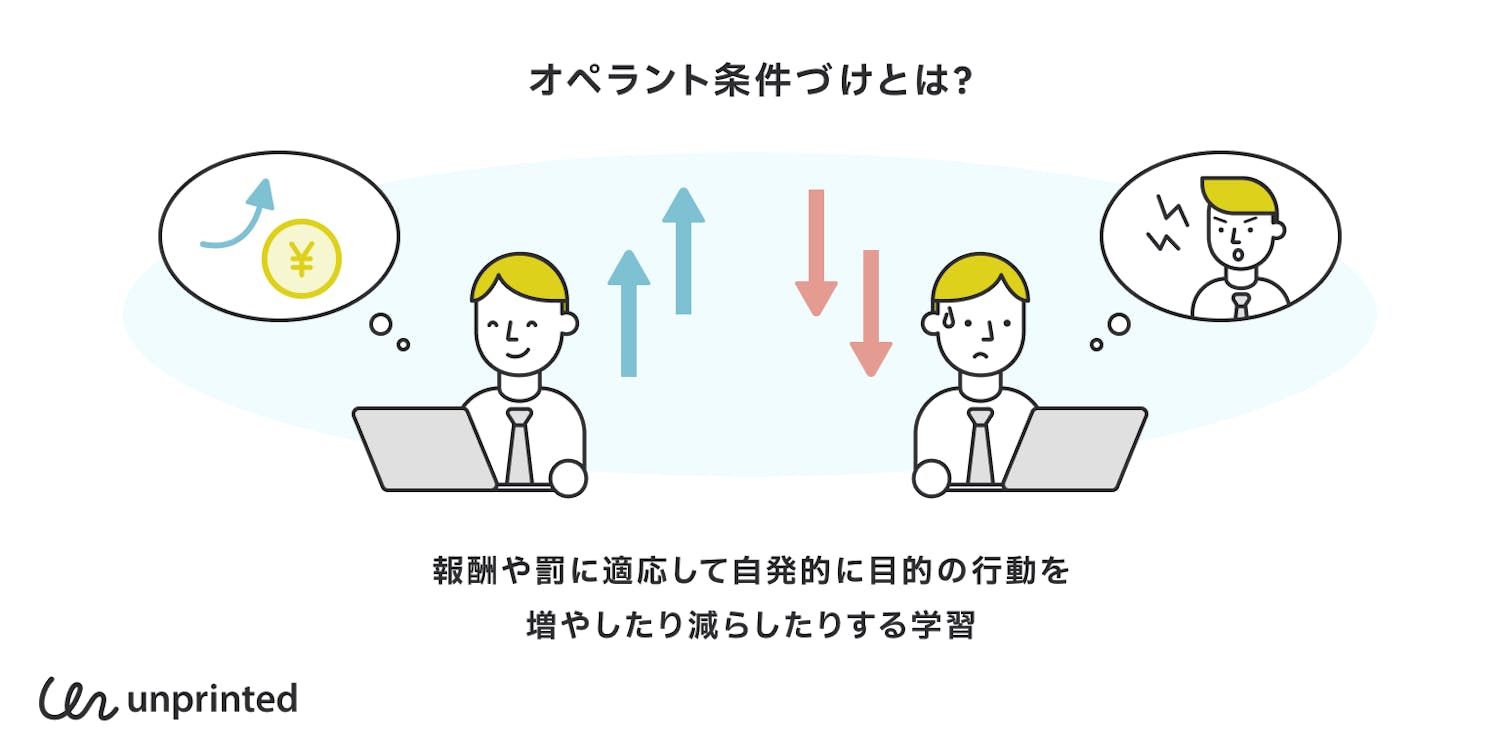

オペラント条件づけとは?

オペラント条件づけ(Operant conditioning)とは、報酬や罰に適応して自発的に目的の行動を増やしたり減らしたりする学習のことをさします。「Operant」は「自発的な」と��いう意味をもつ英単語で、オペラント条件づけは行動主義心理学の基本的な理論のひとつでもあります。1800年代にアメリカの心理学者であるエドワード・ソーンダイクが初めて実験を行いました。その後1938年にアメリカの心理学者で行動分析学の創始者バラス・スキナーが、マウスやハトを用いて体系的な研究を開始しました。レバーを押したりつつくことでえさが出てくるように設計した「スキナー箱」という実験装置を用いて、被験動物がえさを得るために自発的に行動するようになる過程を観察しました。報酬を得るための道具として機能していることから、道具的条件づけとも呼ばれています。

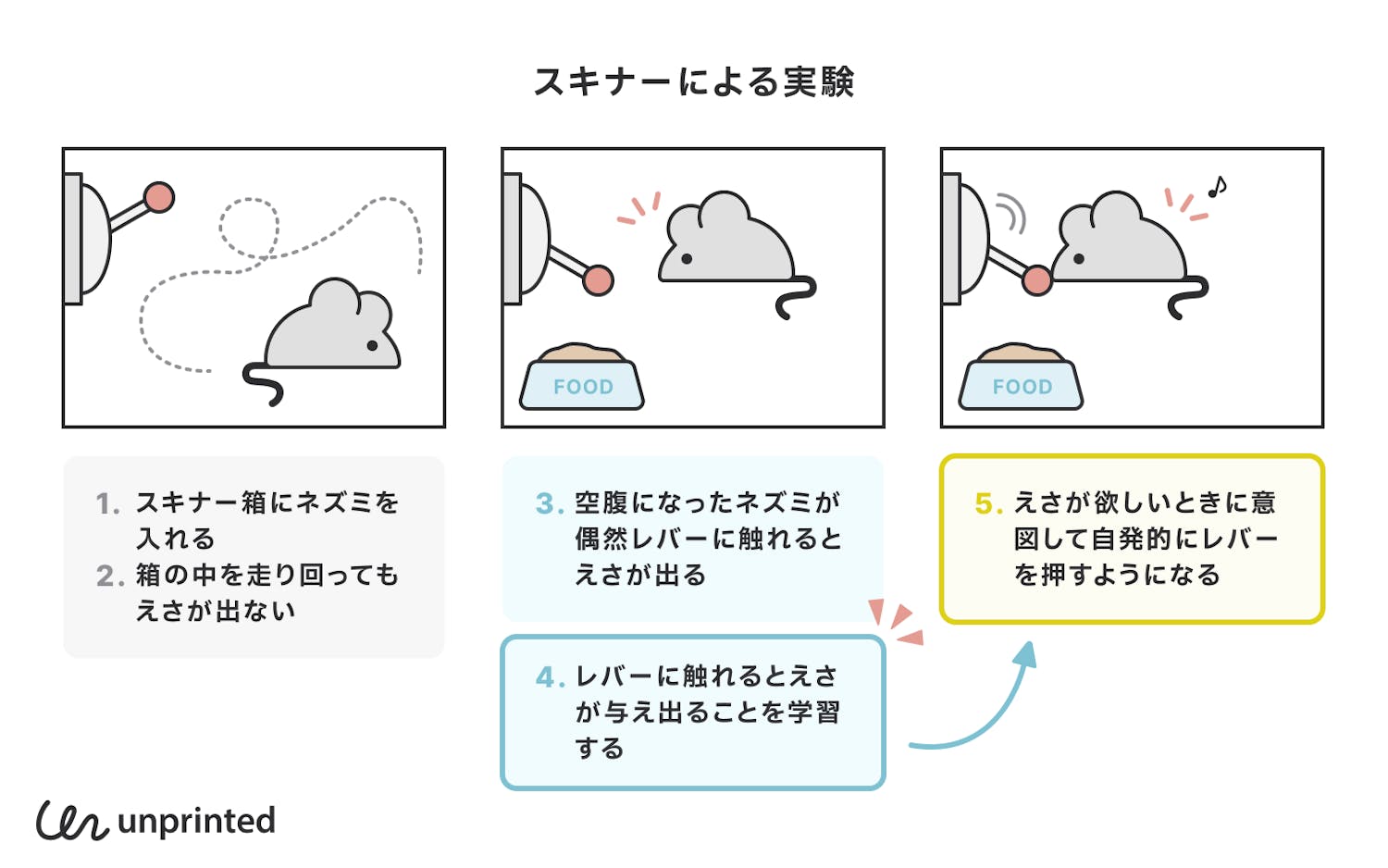

スキナーによる実験

スキナーが行った「オペラント条件づけ」の手順は、以下の通りです。

スキナー箱にネズミを入れる

箱の中を走り回ってもえさが出ない

空腹になったネズミが偶然レバーに触れるとえさが出る

レバーに触れるとえさが与え出ることを学習する

えさが欲しいときに意図して自発的にレバーを押すようになる

レバーを押すという行動にえさという報酬がついてきたために、レバーを押すという行動が強化されて新しい行動を獲得することができました。このオペラント条件づけが提唱される約35年前に、ロシアの生理学者であるパブロフが行った学習記憶についての先行研究があります。イヌにえさを与える際にベルを鳴らして刺激に対する反応を観察したパブロフの実験は有名です。この実験はその後の研究の典型となったために、古典的条件づけと呼ばれました。実験を受ける被験動物が受動的である古典的条件づけに対して、スキナーのオペラント条件づけは、動物が自発的に行動することを基本としています。古典的条件づけは生体的な反応とは無関係な別の反応を結びつけ�ることを目的とした理論ですが、オペラント条件づけは生体反応をひもづけることなく、自発的に行動変容が形成される理論となっています。

古典的条件づけとオペラント条件づけの違い

オペラント条件づけから見えてくる賞罰のポイント

オペラント条件づけは自発的な行動に対して何らかの刺激を与えることで、行動を変容させることを目的とした理論であり研究です。この理論に付随して他の研究者たちもさまざまな実験を蓄積したことから次のような知見を得ています。

オペラント条件づけによる4つの賞罰

オペラント条件づけには、「報酬を与える/与えない」と「罰を与える/与えない」という条件によって異なる4つの行動変容の型が存在します。

報酬を与えることによる行動変化(正の強化): 好ましい刺激を与えられて行動が増加する

罰を与えることによる行動変化(正の弱化・罰): 悪い刺激を与えられて行動が減少する

罰の消失による行動変化(負の強化): 悪い刺激を取り除かれたことで行動が増加する

報酬の消失による行動変化(負の弱化・罰): 好ましい刺激を取り除かれたことで行動が減少する

これら4分類の賞罰は以下のようなテーブルに表すことができます。

正の強化は自発的な行動を促進させたいときに用いられ、負の強化は自発的な行動を減少させたいときや別の行動を獲得させたいときに用いられます。一方で、罰は行動自体を減少させたいときに用いられます。

また、報酬となる快刺激のことを「好子(こうし)」と呼び、罰となる不快刺激のことを「嫌子(けんし)」と呼びます。

オペラント条件づけによる行動変化の例

報酬を与えることよる行動変化の例

1日の歩数に応じてプレゼントがもらえるため、徒歩移動する距離と歩数が増加した

罰を与えることよる行動変化の例

会議で失言をしてしまい上司から注意されたため、発言回数を減らして言葉に慎重になった

罰の消失による行動変化の例

長年の偏頭痛を解消する薬と出会えたため、人との会話中に笑顔で接することが増えた

報酬の消失による行動変化の例

制度の改訂でポイント還元率が低くなったため、カードを利用する回数が減った

オペラント条件づけは報酬を与えたり不快な刺激を取り除くなどの賞罰をあわせることで自発的行動の頻度を変容させる理論です。上記にその代表的な4つのパターンとその例をあげてみました。現代の私たちの社会においては、自動車の運転などの技能訓練や、不適応な行動の改善、社会的なリハビリテーションなどの幅広い領域で応用されていたり、サーカスや水族館のイルカショーなどでの訓練にも効果をあげているとのことです。

金魚にも条件づけは成立するのか?

心理学は人の心のメカニズムを解明す�る学問であり、行動主義心理学は人の心理をより科学的に捉えるべく派生しました。オペラント条件づけなどの行動実験研究は実験動物を用いて展開されるのですが、その際、脊柱動物であるハトやネズミ、サルなどを用いて行われることが少なくありません。しかし、ある特定の動物種で見出された行動法則は異なった動物でも実験してみるべきではないかという意図から、金魚に対してオペラント条件づけの実験を展開したユニークな研究がありました。地球上に存在する脊椎動物はほ乳類、鳥類、魚類の3つであり、そのうちで最も出現が早かった魚類、中でも現在最も繁栄している種類のひとつである真骨類骨鰾目の金魚を対象に選んだとのことです。以下に概要をご紹介します。

金魚を被験体とした実験的行動分析は次のような環境で行われました。

魚用のスキナー箱を用いて、金魚の水中パネル押し反応を形成する

水中パネルを押すと、えさである乾燥イトミミズが落下してくるように水槽を設計

パネルが押されたら、パネルの軸に取り付けた旗に照明を遮らせることで検出

1日の中で摂食が可能な時間帯と不可能な時間帯をつくって調整を行った

金魚に対してオペラント条件づけの反復実験を行ったところ、好ましい刺激を与えられて行動が増加する正の強化スケジュールの行動統制機能は、金魚においてもほかの動物と同様に確認されたとのことでした。今後は脊椎動物とは異なる進化をたどった動物、たとえば軟体動物や節足動物についても検討がなされるかもしれません。

まとめ

自発的な行動を条件づける、オペラント条件づけについてまとめました。ごく身近なところではペットのしつけにも役立つかもしれませんし、自分の行動習慣を変えたいときのヒントになるかもしれません。「その行動はなぜ続かないのか」「その行動はなぜ続けられるのか」について立ち止まって考えてみると、より効率的な選択ができるかもしれません。

参考文献

鹿取廣人 (編)・杉本敏夫 (編)・鳥居修晃 (編)・河内十郎 (編) (2020). 『心理学 第5版 補訂版』 東京大学出�版

渋谷昌三 (2021). 『決定版 面白いほどよくわかる!心理学の本』 西東社

デルタプラス編集部 (2020). 『教養としての心理学101』 デルタプラス

藤 健一 (1995). キンギョのオペラント条件づけ 動物心理学研究, 45(2), 51-65.