ヒューリスティックは行動経済学における意思決定理論

ヒューリスティック(Heuristic)とは、コンピュータ・サイエンスではアルゴリズム、行動経済学では意思決定をするときの理論を意味する言葉です。人は選択や意思決定をするとき、自分の経験則にもとづいて直感的な確率論で答えを出そうとする傾向をもっています。ヒューリスティックには種類があり、中でも重用視されているのが代表性ヒューリスティック(Representativeness heuristic)です。順を追って説明しましょう。

人間は決して合理的な存在ではないため、直感や経験則をもとに意思決定をすることが少なくありません。また日常生活の様々な場面で多くの情報に接するため、情報を単純化する情報処理方略を導きやすいとも言われています。いずれにしても、ものごとを直感的にざっくり捉えるヒューリスティックの働きがなければ効率的に行動することは困難です。これまでに経験した問題解決の中で、ある程度成功した手段や経験がヒューリスティックとして用いられることも少なくありません。

たとえば過去に株の成功体験をもつ人は、投資の際に株式投資を選択する傾向があります。投資商品の種類は様々ありますが、それらの成功確率をひとつひとつ検討する思考費用よりも、成功体験のある手段を用いたほうが時間のコストがかからずリスク回避にもつながると考えるからです。

また、円や楕円などさまざまな形状が並ぶ複雑なデザインを呈示されて「これは何に見えますか?」と問われたとき、即座に「円をもとにした図形」などとおおまかな印象で答える場合もヒューリスティックが機能したといえるでしょう。

ただし、ヒューリスティックはものごとをざっくり直感的に捉えるため必ずしも毎回正しい答えを導けるとは限りません。けれど、直感を働かせて大づかみに考えることで、ごく短時間で意思決定を行うことが可能となるのです。

代表性ヒューリスティックの顕著な例「リンダ問題」

冒頭で述べたようにヒューリスティックには種類があり、たとえば「単純化のヒューリスティック」は四捨五入するときなどに用いられます。複雑な情報を単純化するイメージです。また、人が感情的な状態で意思決定を行う際に見られるのは「情動ヒューリスティック」と呼ばれるバイアスの傾向です。たとえばある対象に対して好感をもっている場合はメリットを感じ、ネガティブなイメージがあるときには無意識にデメリットを感じるバイアスがかかってしまう、といった具合いです。

「代表性ヒューリスティック」は、行動経済学者のダニエル・カーネマンと共同研究者のエイモス・トベルスキーによって提唱されました。人が意思決定をするときに、判断材料とする情報の中に「代表性の高い項目」が含まれている場合、その影響を受けてステレオタイプなバイアスをかけてしまう傾向があることを指摘しました。彼らが発案した「リンダ問題」は、代表性ヒューリスティックを顕著に示している例として有名です。

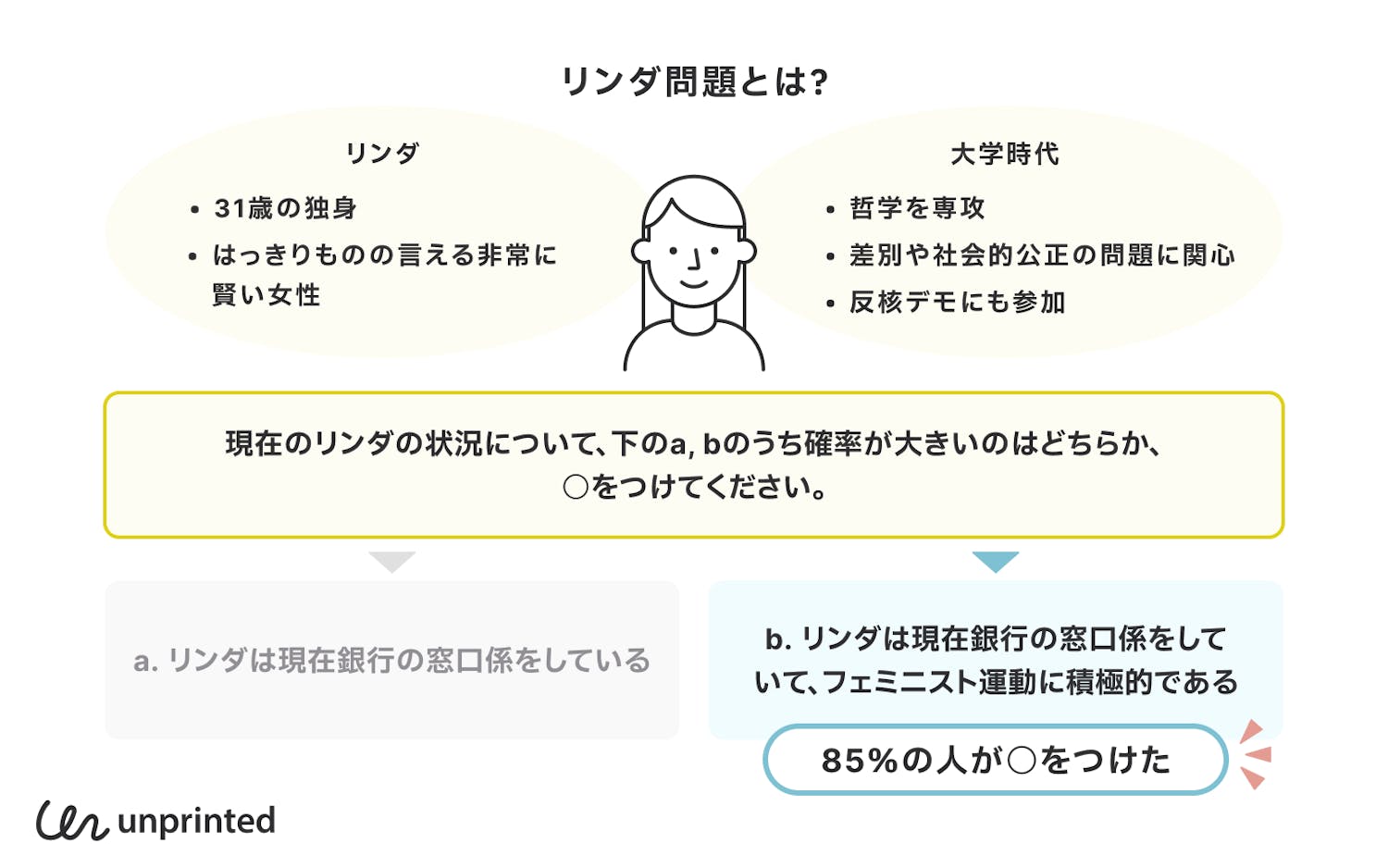

以下に、カーネマンとトベルスキーが行った「リンダ問題」の実験を紹介します。彼らは参加者に、ある女性について書かれた下記のような文章を読ませました。

リンダは31歳の独身で、はっきりものの言える非常に賢い女性である。彼女は大学時代に哲学を専攻していた。当時、彼女は差別や社会的公正の問題に関心があり、反核デモにも参加していた。

現在のリンダの状況について、下のa, bのうち確率が大きいのはどちらか、○をつけてください。

a. リンダは現在銀行の窓口係をしている

b. リンダは現在銀行の窓口係をしていて、フェミニスト運動に積極的である

(Kahneman & Tversky,1983より)

ヒューリスティックとバイアスの関係性

はたしてこの実験に参加した85%の人がbに○をつけ、bの確率のほうが高いと判断しました。bを選んだ人たちは、提示された文章からリンダの人物像は「フェミニスト運動に積極的な銀行員の典型的なイメージ」との類似性のほうが高いと受け取り、直感的な代表性ヒューリスティックに従ってbを選んだのだと推測されます。

しかしaとbを確率的に捉え直してみると、bの「銀行の窓口係」かつ「フェミニスト運動に積極的」という2つの条件が重なった人物である確率よりも、条件がひとつであるaの「銀行の窓口係」である確率のほうが大きいはずです。

このように、直感的な判断はしばしば合理的ではない不合理な選択を招いてしまいがちです。判断を迅速に行うためのヒューリスティックですが、頼り過ぎには注意が必要といえるでしょう。

私たちが社会に適応していくためには、さまざまな場面でその場に適した意思決定を行い、それにもとづく行動を選択していくことが大切になります。ヒューリスティックは便利ですが、直感や情報や記憶、経験などをもとに意思決定を行うため合理的な決定とは異なる偏った傾向や先入観が含まれた判断をしてしまうこともあります。それを心理学では認知のバイアスと呼んでいます。バイアスはヒューリスティックのひとつの側面でもあるのです。

まとめ

人が経験則や直感にもとづいて選択や意志決定をする際に、ステレオタイプなバイアスの影響を受けやすい傾向があるという、代表性ヒューリスティックについてまとめました。自分の中の情報に左右されてしまうという現象はほかにもあります。たとえば、取り入れた情報の記憶に影響を受けてしまうプライミング効果などがそうです。人は無意識のうちに様々な影響を受けながら認知的処理を行ったり、行動が促進されているのです。

参考文献

真壁昭夫 (2019).『行動経済学 見るだけノート』宝島社

服部雅史・小島治幸・北神慎司 (2022). 有斐閣ストゥディア『基礎から学ぶ認知心理学 人間の認識の不思議』 有斐閣

Tversky, A., & Kahneman, D. (1982). "Judgments of and by representativeness". In D. Kahneman, P. Slovic & A. Tversky (Eds.), Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Tversky, A., & Kahneman, D. (1983). “Extension versus intuitive reasoning: The conjunction fallacy in probability judgment”. Psychological Review 90 (4): 293–315. doi:10.1037/0033-295X.90.4.293.