実はみんなあまり興味がない?環境に配慮して行動する難しさ

皆さんは、過去3日間を振り返って何かサステナビリティに繋がる行動をしたか答えることができますか?この文章を書いている私を含め、ほとんどの人は「特にない」と答えるのではないでしょうか?最近は、サステナビリティやSDGsといった言葉をよく見かけるようになりましたが、「それらが個人の行動に繋がっているのか」という観点で見るとイマイチ実感がないというのが正直なところかと思います。

https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2021/understanding-a-sustainable-society-the-2021-consumer-awareness-survery-series

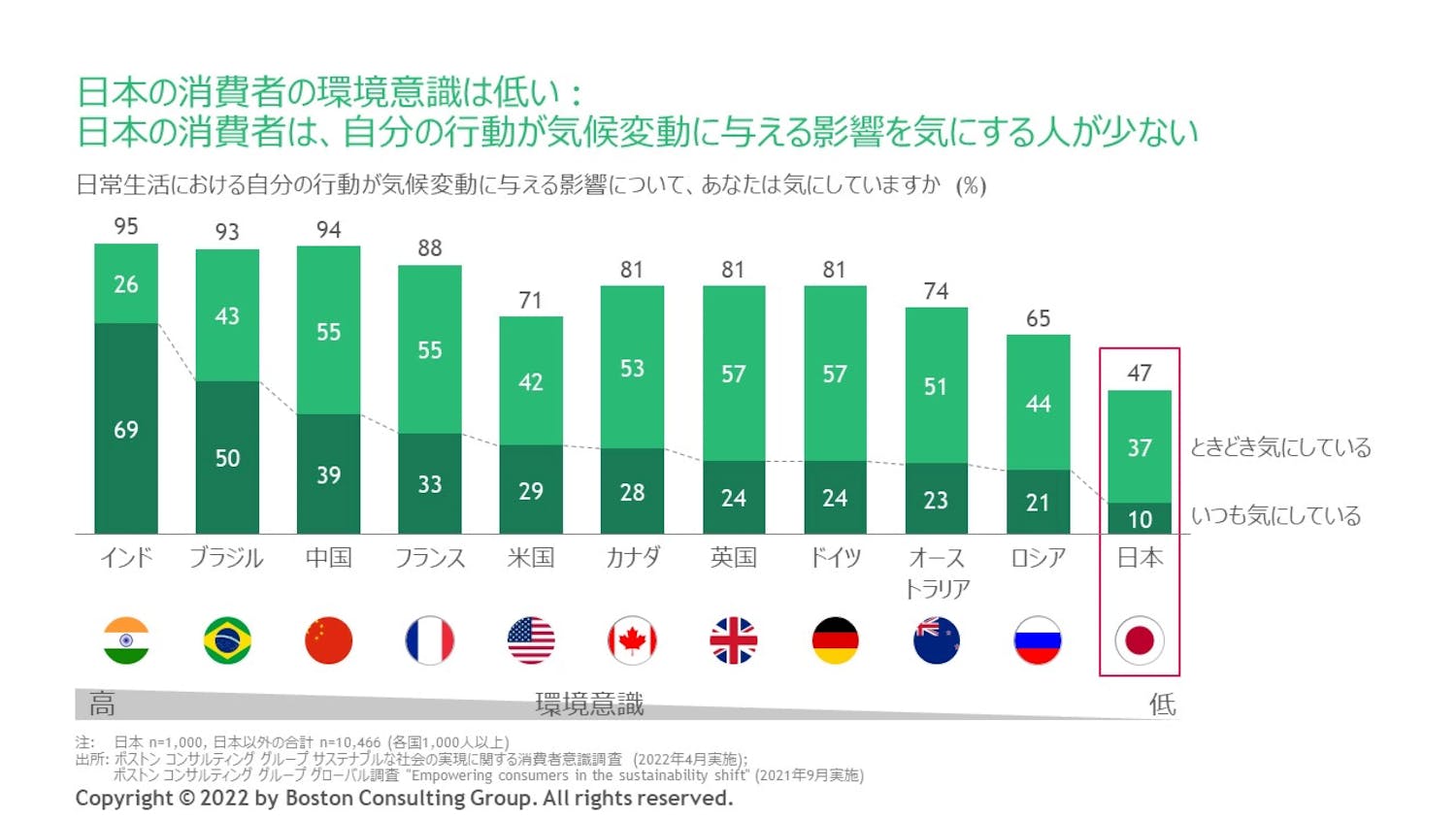

BCGが2022年に行った環境問題に関する意識調査でも、日本の消費者の環境意識は他10カ国と比べて最も低く、環境のために自らの消費行動を変える意思のある人の割合も他国と比べ最も低いという結果となっています。また、環境に配慮した行動を行うことができない理由としては「気候変動対策にはお金や手間がかかる」が一番に挙げられています。

企業がコストを削減し、安くて便利なものを大量に提供する中、どうしても今まで通りの産業構造だとサステナビリティに配慮している製品は値段も高く、流通も少なくなってしまいます。これに対して働きかけているのが、2015年に国連総会で採択されたSDGsですね。SDGsの採択以降、企業には「お金儲けだけではない企業の存在価値」が社会から問われるようになりました。これが、企業間に「サステナビリティやSDGsに取り組まないと」という風潮を生み出し、書店には「サステナビリティ対応をいかにビジネスに活かすか」という観点のビジネス本が並ぶようになりました。

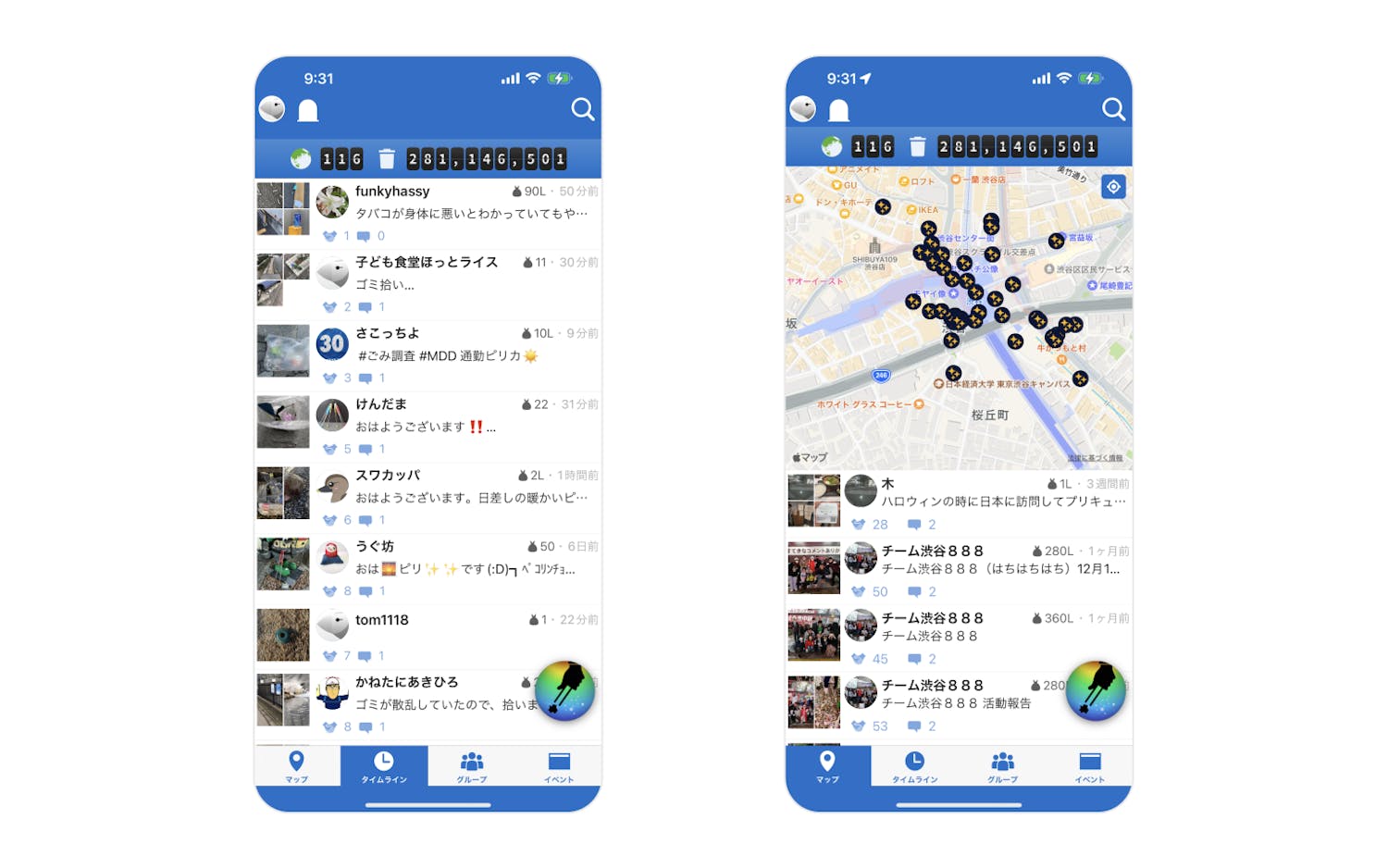

サステナビリティを目的として取り組むデジタルサービスでは、ユーザーの連帯感、環境への総合的なインパクト�をデザインで表現。

前述の「気候変動対策にはお金や手間がかかる」という消費者の声からもわかるように、企業はそれぞれサステナビリティへの対応を進めようとするものの、価格と利便性の面でうまく企業と消費者お互いのメリットとなるような取り組みを単体で進めることは簡単ではありません。

そんな中、デジタルプラットフォームを提供することで、このような企業と消費者の間に入り、双方のメリットとなるような構造を作り上げている企業・団体があります。このように、企業と消費者の間に入るプレーヤーによるサステナビリティの推進に注目してみました。

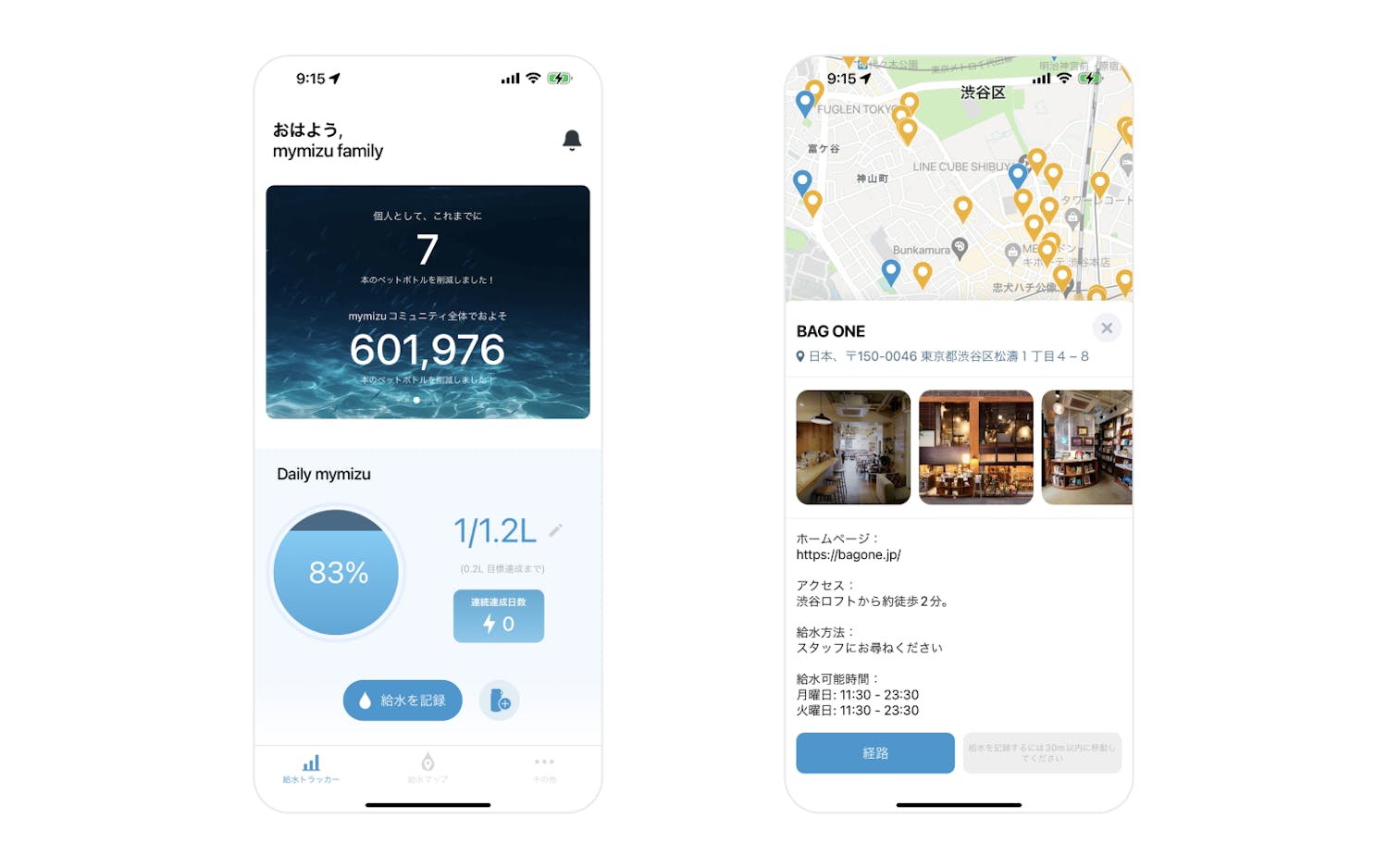

そのようなサービスの一つである「mymizu」は、無料で給水できる場所をアプリのマップ上で簡単に探せるアプリです。mymizuは、「人々が持続可能なライフスタイルを簡単に、楽しく、実現できる世界を創っていくこと」をミッションとしており、ユーザーがアプリを使って給水をするたびに、ベットボトルの消費量やCO2排出量を削減することを実現しています。企業や店舗は給水ポイントとしてサービスに登録することで、サステナビ��リティに貢献しつつ店舗に足を運んでもらうきっかけを作ることもできます。また、水をたくさん飲むことによる健康効果などから人気が出ている水分補給量のトラッキングも機能として提供し、環境のためだけではないメリットを提供することでユーザーの行動を促す工夫も見られます。

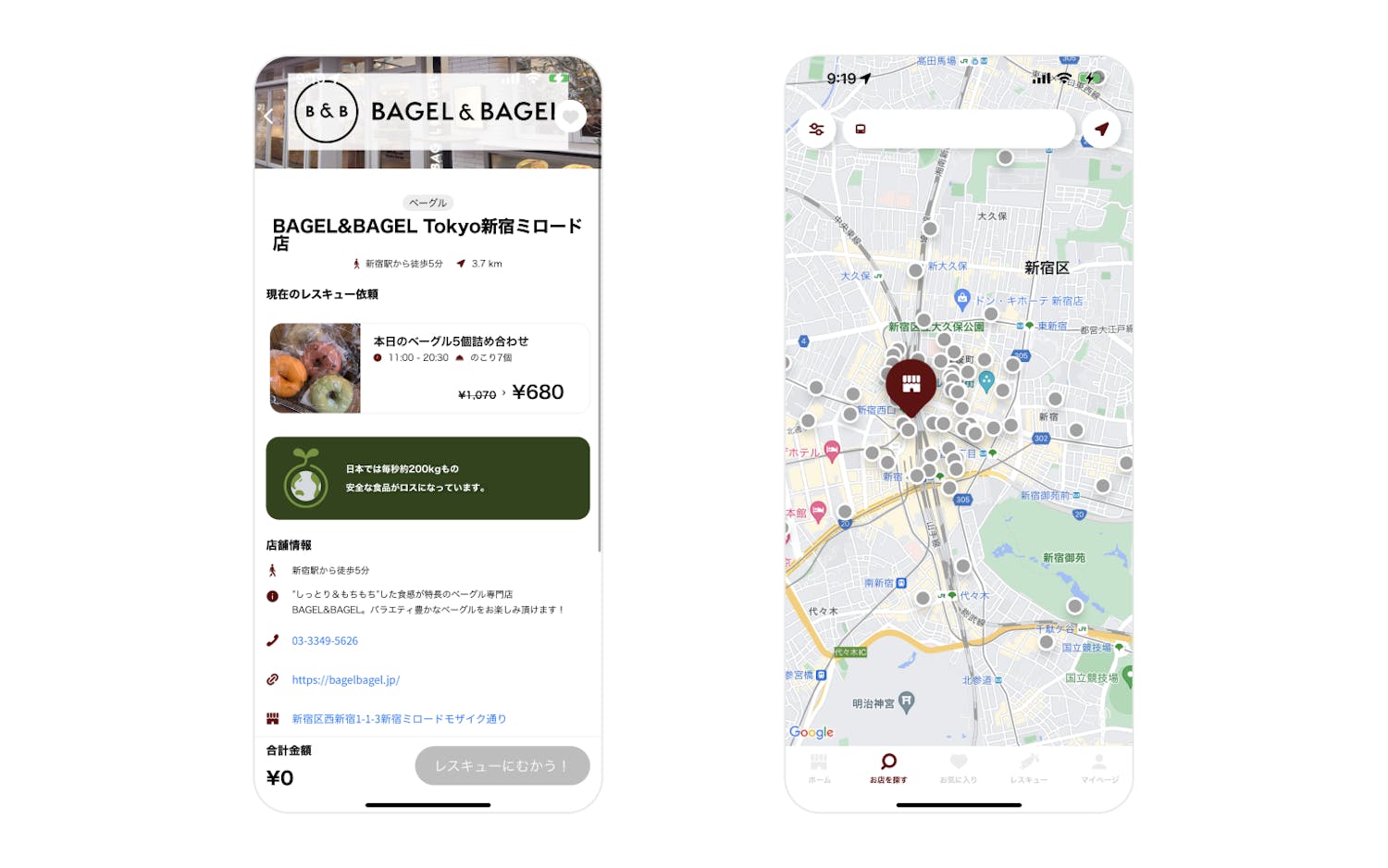

同じくモバイルアプリの「TABETE」は、食品ロスの削減を目指し、レストランの廃棄になりそうな食品をユーザーが購入できるようにするサービスです。アプリのマップ上で現在廃棄予定の食品を割引価格で提供している店舗を見つけることができ、アプリ内で決済をした上で店舗に商品を受け取りに行くことができます。店舗は廃棄処分になってしまう商品を減らすことができ、ユーザーは割引価格で商品を購入することができるため、双方のメリットとなる構造でサステナビリティを推進することに成功しています。アプリ内の「購入」ではなく「レスキュにーむかう!」という表現が、サステナビリティにつながる行動を表現していて良いですね。

これらのアプリは、サステナビリティ対応を進めたい企業をうまく巻き込むことに成功しています。給水スポットを提供することや廃棄になりそうな食品を販売することが企業側の「サステナブルな行動」となるため、企業がサステナビリティを推進しようと検討する際に、このようなサービスへの参加や協賛、パートナーシップの提携が選択肢となります。企業がサステナビリティへ貢献しようと思った時に、ゼロから何かを始めるのではなく、既存のサービスやプラットフォームに参加することで始めることができるのは、サステナビリティを推進する上で追い風となりそうです。

サステナブルな世界を目指すデジタルサービスは他にもあり、「Pirika」というアプリは、ゴミ拾いを楽しむためのソーシャルアプリです、街から風に流され、川を流れて海に辿り着くゴミの量を削減するために、ゴミ拾いを行う人たちがゴミ拾いの成果を報告したり、お互いに「ありがとう」を送ることで連帯感を高めることができます。

サステナブルな行動を「個々人」の視点から見ると、この「連帯感」は行動を促すために重要な感情のようです。冒頭でも述べた通り、私たちの多くが持続可能な世界を作るための行動を起こさない理由は、「一人の行動による影響があまりに小さすぎるから」ではないでしょうか?

PirikaのApp Storeレビューでは、

ゴミ拾いの恥ずかしさが大幅に減りました

https://apps.apple.com/jp/app/id434984120

ゴミ拾いをするのは、人の目を気にしてハードルが高かったですが、このアプリは全国の仲間たちと写真を共有して、励まし合うので、モチベーションを保つことができ、アクションを起こすハードルが随分下がりました。おかげで、積極的に拾うようになりました。(^^)

といったレビューが多く見られ、実際に顔を合わせているわけではなくても、アプリ上で繋がったユーザーとの連帯感を感じ、ゴミ拾いの継続につながっている様子がわかります。

mymizuのアプリ画面には、mymizuコミュニティ全体で今までに削減したペットボトルの数が表示されています。ユーザーがペットボトル1本��分の給水をすると、この数値が1増えるのです。TABETEのアプリ上でも、今までに購入した商品がどの程度のCO2削減に貢献しているのかを数値で確認することができ、デジタルサービスの強みを活かし、いかに個々の小さな行動が世界を変えていけるかを「可視化すること」をうまく取り入れようとしていることが伺えます。このサービス内で増えていく数値がモチベーションとなり、ゲーミフィケーション的にユーザーの行動を持続させるというデザインが特徴的ですね。

デザイナーとしての「プロボノ」という選択肢。サステナブルな行動を促すサービスにデザインで貢献

今回紹介したサービスのメインUIがどれもマップであることがあらわすように、サステナビリティにつながる行動はアプリ内だけで完結するようなものではなく、一人ひとりがリアルな世界で行動に移す必要があります。このリアルな世界での行動を促すために、

社会へのインパクトの可視化

連帯感の表現

関連する機能の提供

といったサービスのデザインが重要となっているようです。

これらのサービスはサステナビリティに取り組みたい企業をうまく巻き込み、個人の行動につなげるという点で大きな価値を提供しています。また、サステナブルな行動をしたいユーザーに対して適切な選択肢を提供することにも成功しています。しかし、サステナブルな世界を目指す上では「より多くの人を巻き込むこと」が必要不可欠となり、それぞれのサービスはこの課題に対しても精力的に取り組んでいます。

今回紹介したmymizuは、プロボノという形でデザインやマーケティングといった分野の専門知識を持つ方を募集しています。プロボノとは、「公共善のために」を意味するラテン語が語源となっており、「社会的・公共的な目的のために、専門家がスキルや知識を無償提供して取り組むボランティア活動」のことです。弁護士による無料法律相談などをイメージするとわかりやすいかもしれません。

最近のデジタルデザインにおいてユーザーによる商品の購入や広告の表示が最終的な目的になっていることが多い中、ユーザーの「サステナブルな行動一つひとつ」がコンバージョンであるという点はサービスを作るデザイナーにとっても興味深いポイントではないでしょうか?そして、多くの人がなかなか行動に移せない分野であるからこそ、「いかにユーザーの行動変容を促すか」というサービスデザインの面白さもあるのではないかと思います。デザイナーとしてサステナビリティに取り組む一つの方法として、プロボノというかたちでデザイナーとしてのスキルを活かしてみるのも良さそうですね。