イノベーションを妨げる現状維持バイアスとは?

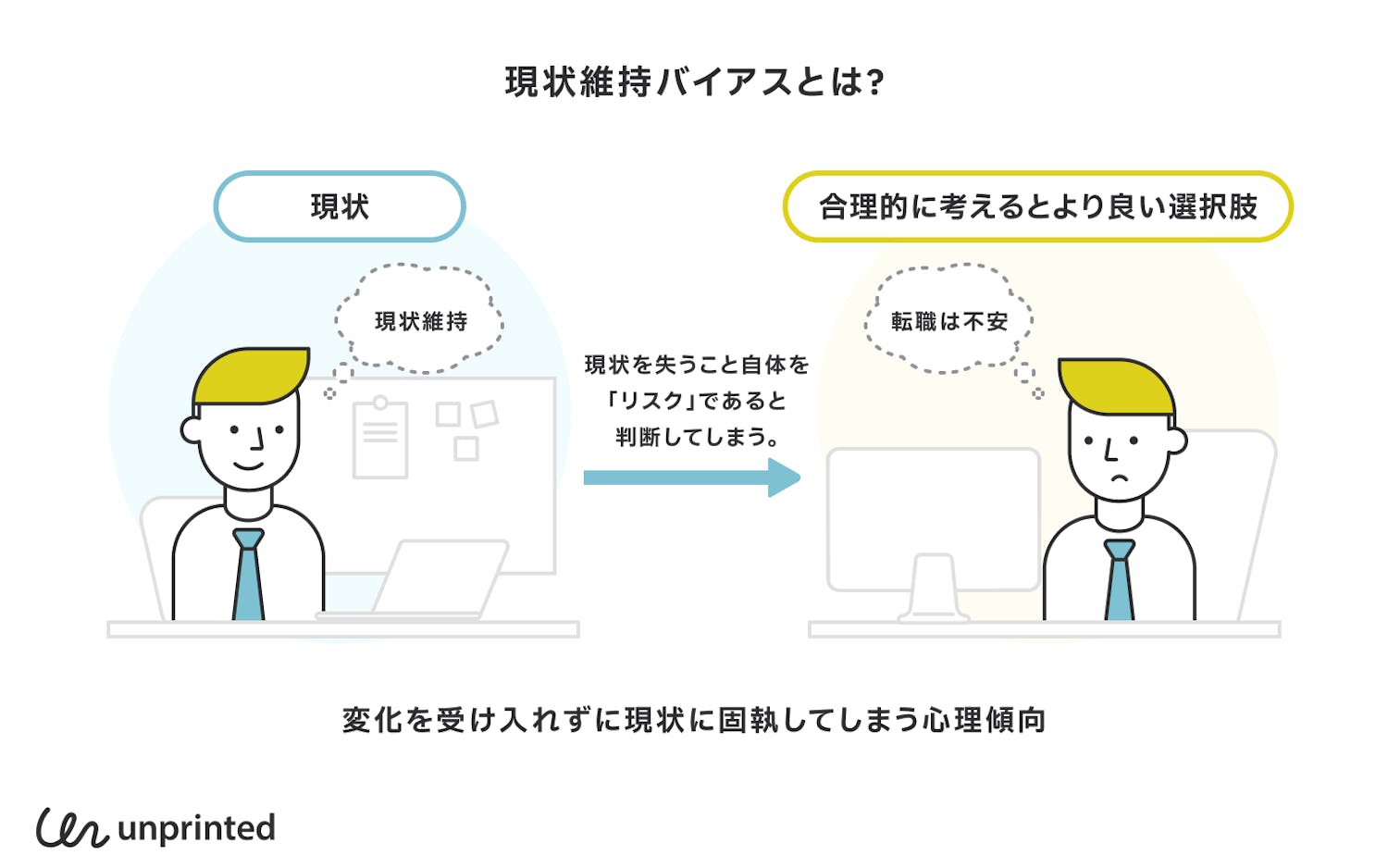

現状維持バイアス(Status quo bias)とは、アメリカの経済学者リチャード・ゼックハウザーとウィリアム・サミュエルソンが提唱した理論で、未知のものや変化を受け入れずに、現状の安定した状態を「損失」するリスクを回避しようという心理が働くことです。

私たちが社会の中で適応していくためには、さまざまな場面でその場に適した意思決定を行い、それにもとづく行動を選択していくことが大切になります。しかしときには合理的な意思決定とは異なる、偏った傾向や先入観(バイアス)が含まれた判断をしてしまうことがあり、それを心理学では認知のバイアスと呼んでいます。認知の偏りの傾向にはいくつかのパターンがあり、現状維持バイアスは、変化を受け入れずに現状に固執してしまう心理傾向のことをさします。

人は現状維持か現状変更かの選択に直面したときには、変更を選んだことで現状を失うことを後悔するだろうと想像し、その損失と後悔を回避しようとして現状維持を選ぶ傾向があるとされています。

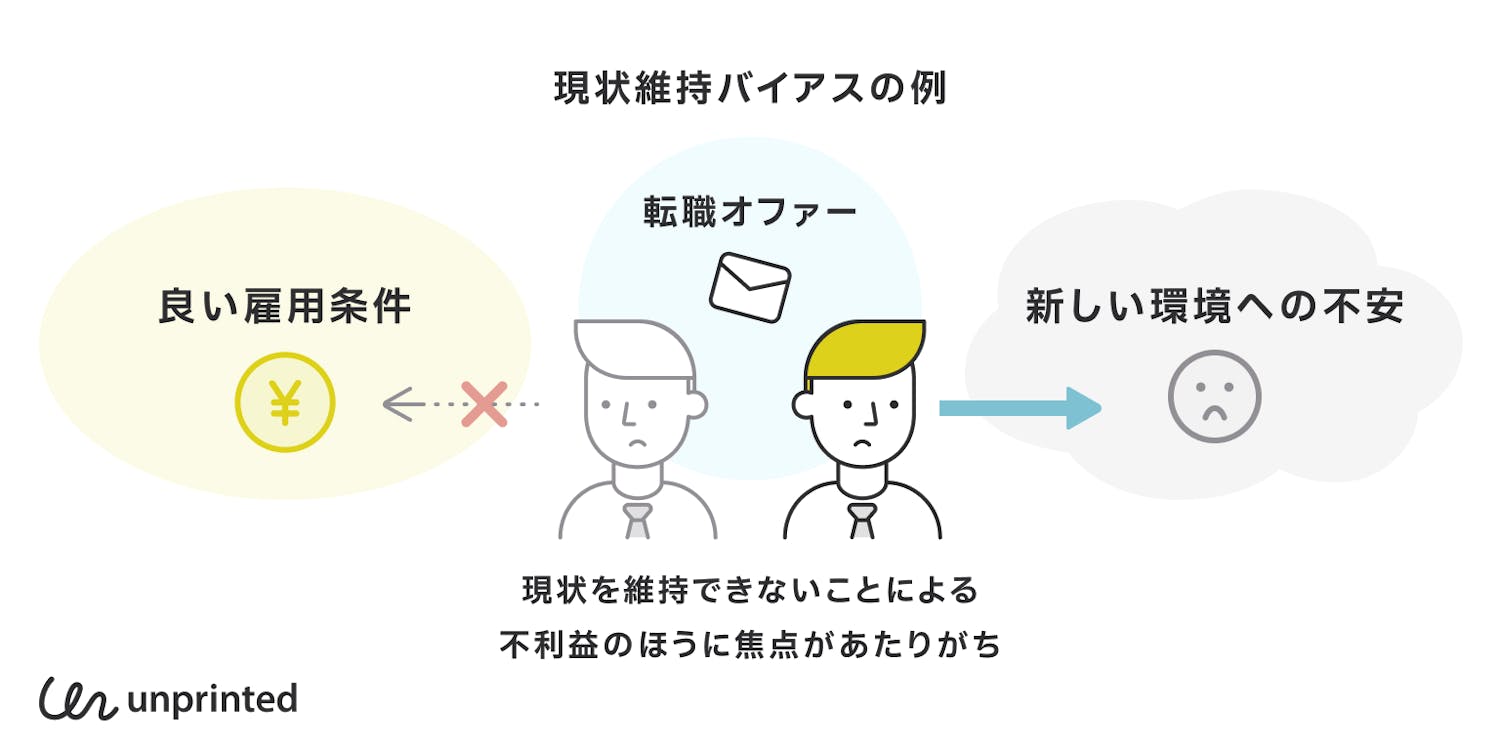

現状維持バイアスの例

たとえば転職エージェントからスカウトのオファーを受けたとき。どんなに良い雇用条件であっても��、多少の環境の変化は否めません。そんな時に人はどのような意思決定をするのでしょうか。新しい環境に対する漠然とした不安感や、転職後に後悔をしたくないリスク回避の気持ちなどから、現状を変えないことを選んでしまう。そんな心理傾向が現状維持バイアスです。私たちは誰しも、新しい取り組みがもたらしてくれるであろう価値よりも、変化がもたらす不利益のほうに焦点をあてて考えてしまいがちな心理傾向をもっています。

その背景には、これまでとは違った環境変化を選択することに対する不安感や、ストレスを避けようとする「損失回避」の心理が働いています。そうした観点から、現在自分が保有しているものに対して評価を高く見積もってしまう認知のバイアスもあり、これは「保有効果」と呼ばれています。たとえば株を買ったときよりも、高い値段で売ろうと考えてしまう心理などがそれにあたります。

UXの参考になる認知バイアス

人の判断の偏った傾向には、個人の判断によるものと、集団の中で発動してしまうバイアスの2つがあります。代表的なものには下記のような認知バイアスがあります。人にはとりやすい行動のパターンがあり、人の認知の偏りの傾向を知っておくことはUXデザインを考える際にも役立ちます。

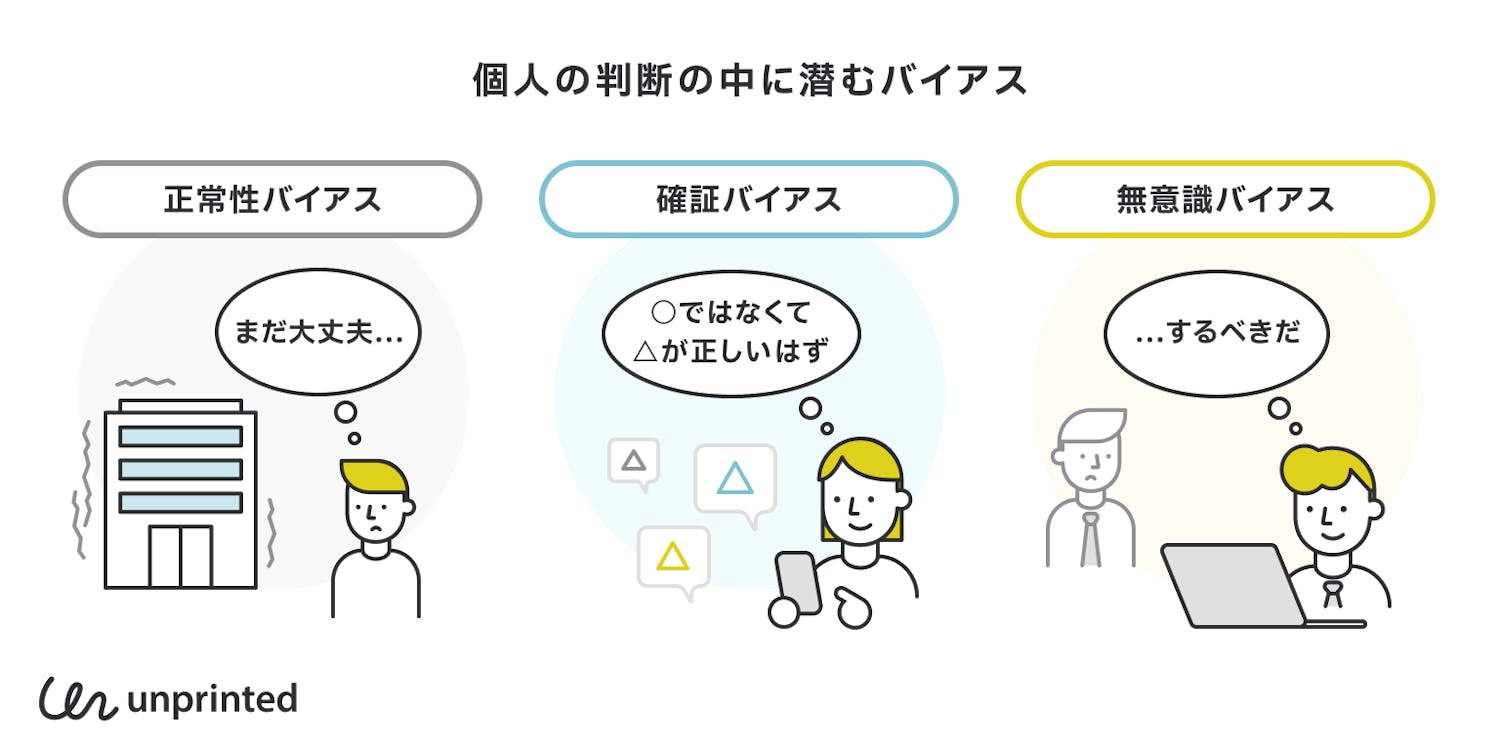

個人の判断の中に潜むバイアスの種類

正常性バイアス(Normalcy bias)

突発的な事故や災害などの危険に遭遇した際に、多少の異常事態が起こっても 「まだ正常な範囲内だから大丈夫」と、バイアスをかけて心の平穏を保ちたい心理傾向。

確証バイアス(Confirmation bias)

人は自分の考えが正しいかどうかを検証する際に、自分の仮説を証明する都合のいい証拠ばかり集めてしまう傾向をもっている。

無意識バイアス(Unconscious bias)

自分自身では気づいていない無意識のうちの思い込みや、ものの見方や捉え方の歪みや偏りのこと。現代の多様な社員マネジメントにおける課題のひとつ。

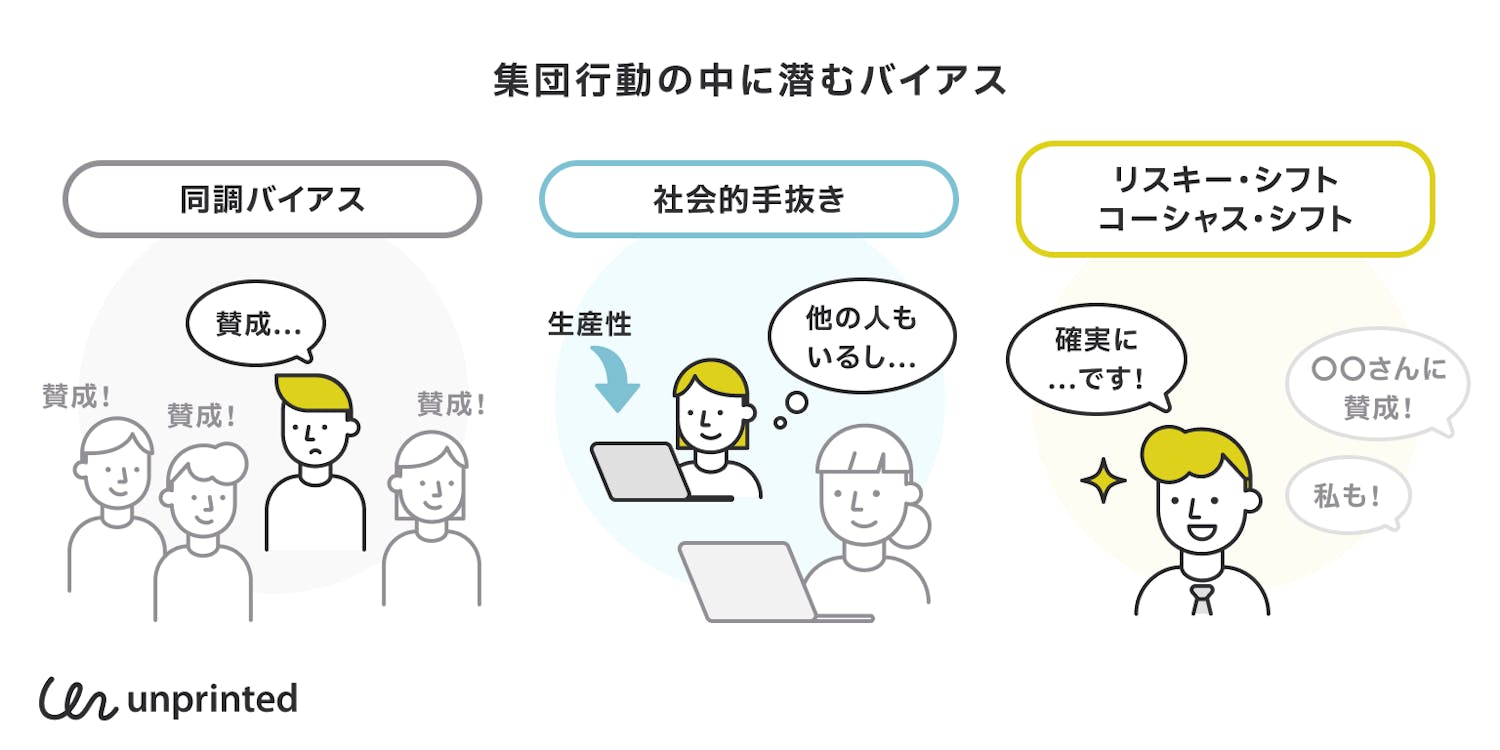

集団行動の中に潜むバイアスの種類

同調バイアス(Majority bias)

集団の中でとりあえず周囲の意見に合わせて判断したり、他人と同じ行動をとってしまう心理傾向。災害時や事故、会議のときなどに発動しやすい。

社会的手抜き(Social loafing)

単独で作業するときと比べ、個人の貢献度がわかりにくい集団作業のほうが個人の生産性や貢献度が低下してしまう現象。

リスキー・シフトとコーシャス・シフト(Risky shift / Cautious shift)

個人の判断や意見が、集団による討議や他者の意見との接触によって、偏りが生じてしまう現象。会議で自分の意見に似た意見が出ると確信が強まってより強く主張してみたり、逆に自分よりも目立つ意見が出ると、それに負けじとより極端な意見を言いたくなってしまったりする。

デザインの更新時に影響する現状維持バイアス

ユーザーにとって「慣れていること」は大きなUX的利点です。大規模なUI改修を行なった場合、たとえ新しいデザインが�理にかなったものであったとしても、ユーザーに「慣れているUIを失うこと」を大きな損失と捉えられてしまい、ネガティブなレビューが多くつくことが知られています。そのため、アプリやWebサービスなどのリニューアルでは小規模な改修をくり返し、ユーザーの反応を見ながら少しずつUIを変更していくような手法が一般的となっています。どうしてもUIを大きく変える必要がある場合などには、「旧UIを使う」という選択肢を設ける場合も多いですね。

では、ブランディングについてはどうでしょうか?ブランドコンセプトやロゴを「少しずつ」変えるというのは現実的ではないですよね。残念ながら、ブランディングにおいてもUIのアップデートと同じく変更時にユーザーの不満が募ることは少なくありません。現在では違和感なく受け入れられているAirbnbのロゴも、リブランディング当時は大変なバッシングを受けたものでした。では、リブランディングにおけるユーザーのネガティブな意見にはどう向き合うべきなのでしょうか?

ユーザビリティーの向上を目指すUI改修とは異なり、リブランディングはブランドメッセージの刷新です。そして、ブランドの浸透は短期間で達成されるものではありません。ブランディングにおいて重要となるのは、ロゴの見た目そのものではなく、背景にあるブランドメッセージです。そのため、企業はブランドイメージの背景にある消費者に対するメッセージを一貫して発信していくことが求められます。リブランディング後のブランドイメージは、すぐに向上するものというよりも時間をかけて浸透・向上させていくと考えたほうが良いでしょう。ビジュアルアイデンティティに関する解説記事では、消費者の大きな反対を受けてリブランディング発表後1週間でもとのロゴに戻してしまったGapの失敗事例を紹介しています。ぜひそちらも参考にしてみてください。

まとめ

人が意思決定や選択をする際に、合理的ではない判断に導いてしまう認知のバイアス。新しいサービスを選んでもらったり普及させていく際には望まぬバイアスを招かないように、さまざまな点に気を配ることが大切かもしれません。

参考文献

仲 真紀子 (2010). 『認知心理学:心のメカニズムを解き明かす』ミネルヴァ書房

真壁昭夫 (2019). 『行動経済学 見るだけノート』 宝島社