ビジュアルアイデンティティとは?

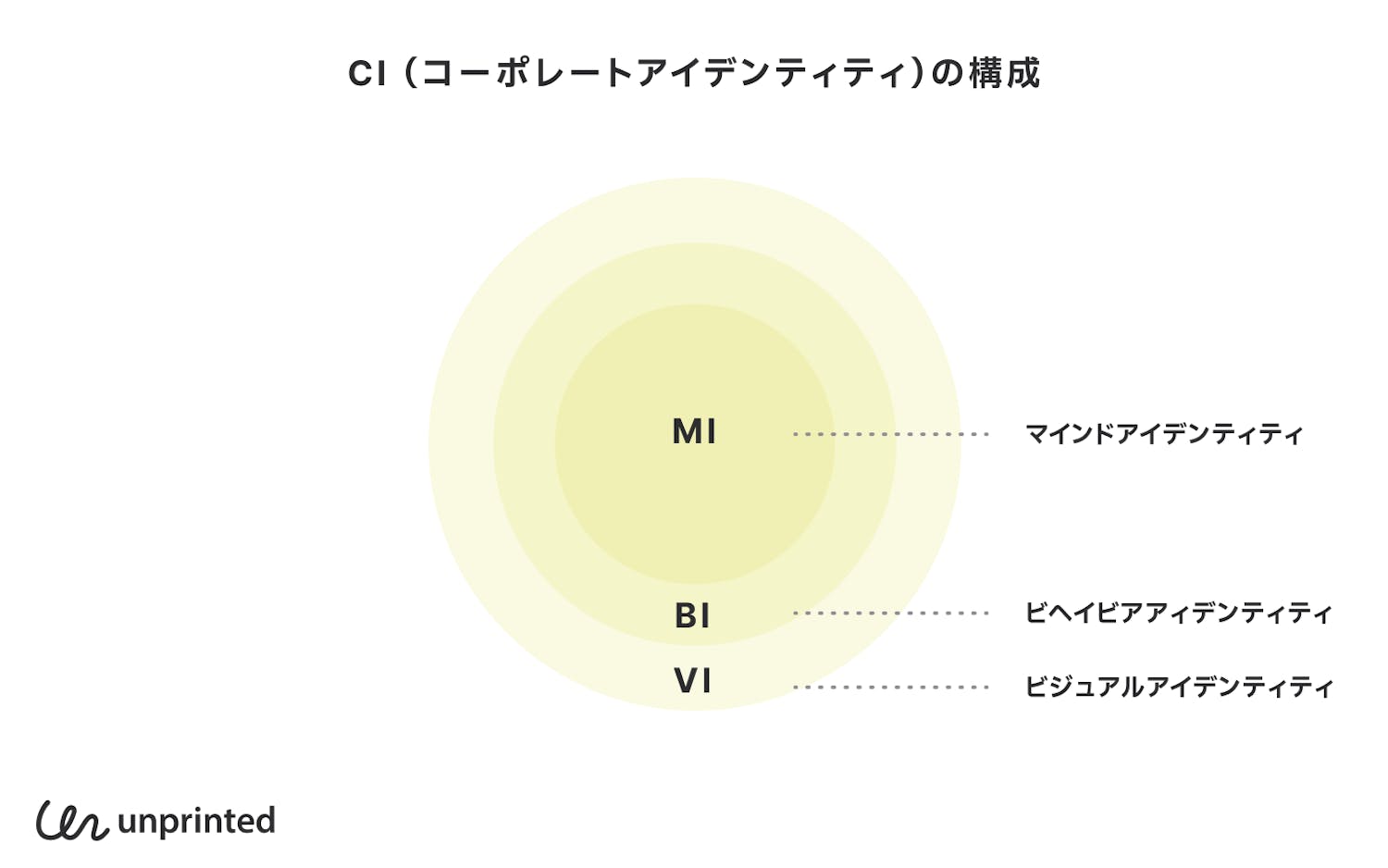

ビジュアルアイデンティティ(VI)とは、企業やブランドの理念を視覚的な情報として顧客に伝えるためのロゴ、デザインアセットやガイドラインのことです。ビジュアルアイデンティティは、ブランドカラーなどで視覚的にメッセージを伝えるとともに、顧客のブランド体験全体を想起させる記憶のトリガーとしての役割も持っています。

コーポレートアイデンティティ(CI)との違い

ビジュアルアイデンティティと一緒に聞く言葉に、コーポレートアイデンティティがあります。コーポレートアイデンティティとは、企業の目指す方向性を定義するものです。似た商品やサービスが溢れる近年では、利益の追求というビジネス的な観点のみではなく、企業の生み出そうとする社会的な価値を提示することで「共感」に基づいた企業活動を行うことの重要性が増しています。

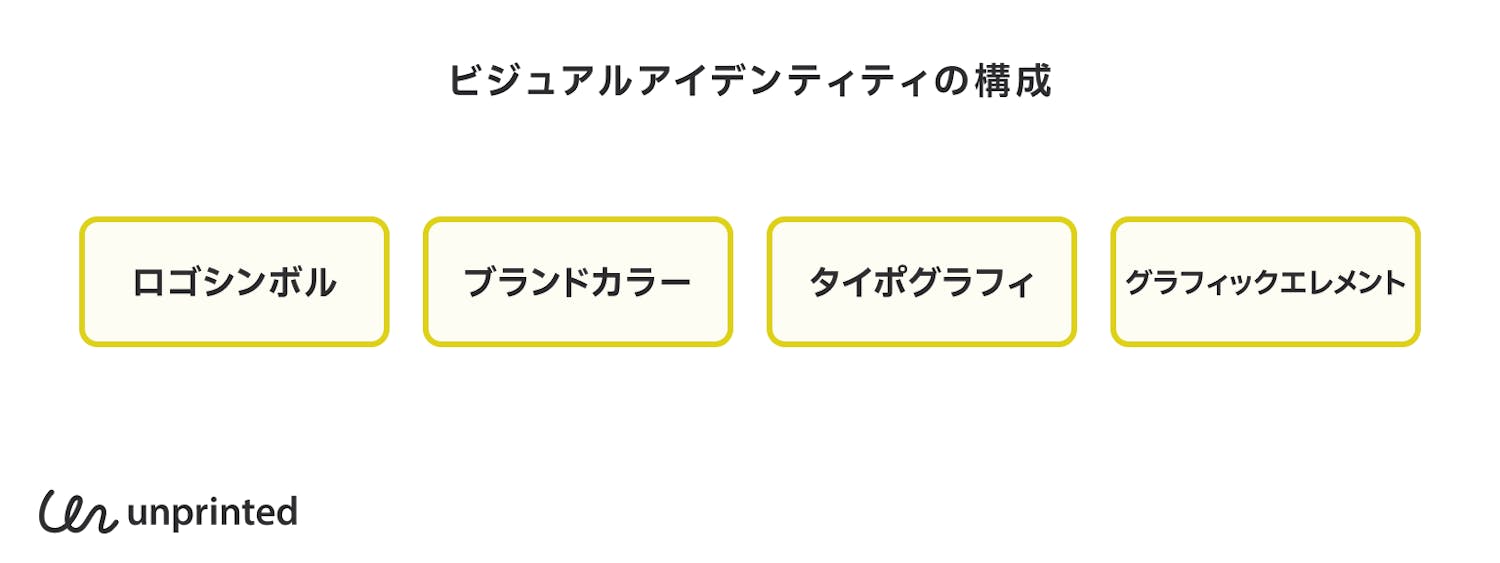

コーポレートアイデンティティは、「マインドアイデンティティ(MI)」「ビヘイビアアイデンティティ(BI)」そして、「ビジュアルアイデンティティ(VI)」の三要素から成り立っており、理念や行動指針を定義するのがMIとBIであるのに対し、理念を視覚情報として定義するのが「ブランドアイデンティティ」です。つまり、ブランドアイデンティティはコーポーレートアイデンティティを構成する一要素となります。

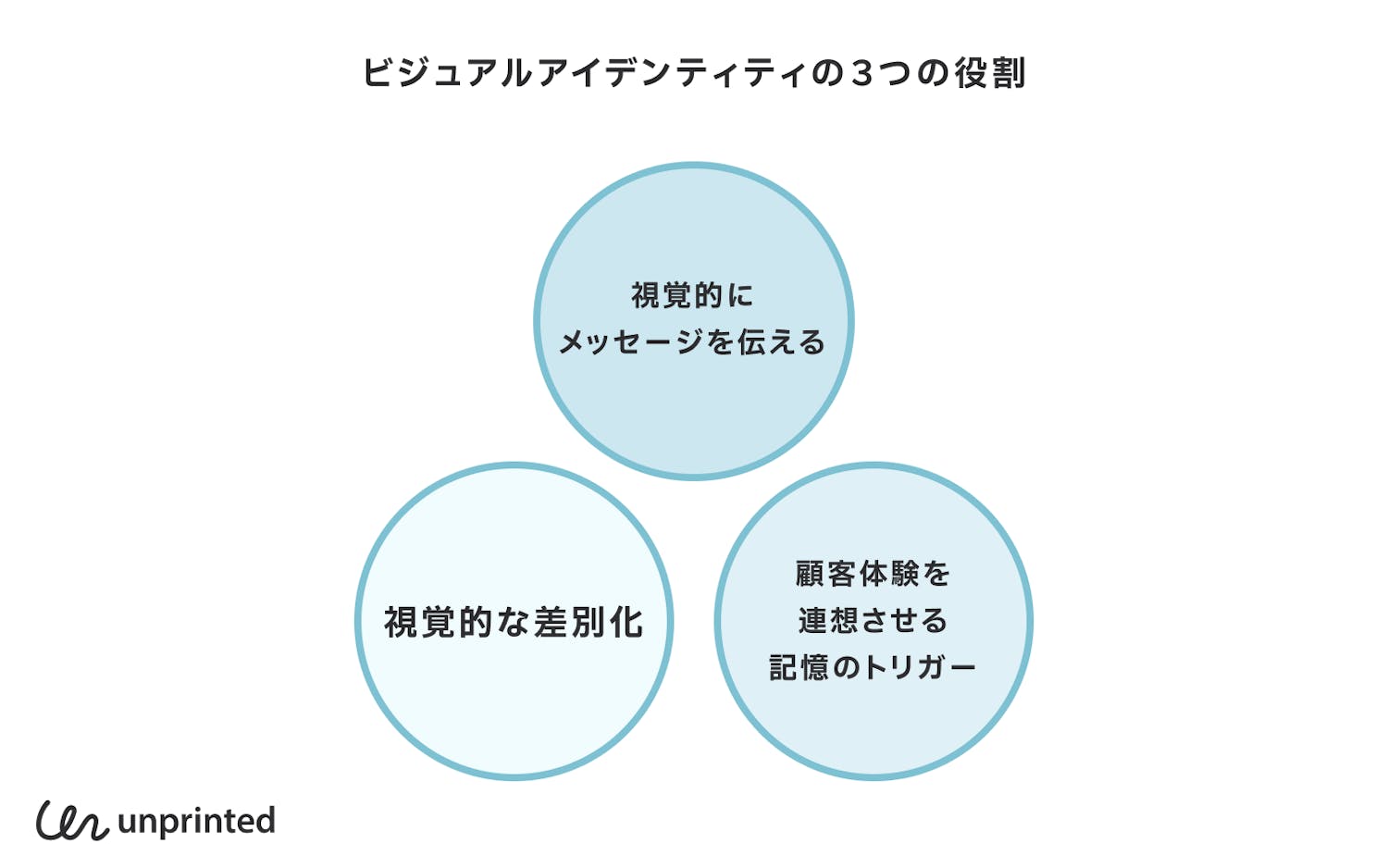

ビジュアルアイデンティティの3つの役割

ビジュアルアイデンティティの役割は、一貫した視覚的な情報を発信し続けることで、企業やブランドのイメージを顧客に印象付けることです。仮に、一貫性のあるビジュアルアイデンティティを持たない企業がとても良い顧客体験を提供していたとしても、顧客に覚えてもらうことができずにもったいない結果となってしまいます。

このビジュアルアイデンティティの役割を細分化すると3つに分けることができます。

視覚的にメッセージを伝える

視覚的な差別化

顧客体験を連想させる記憶のトリガー

1. 視覚的にメッセージを伝える

色や形といったデザインを形作る要素には、人間の心理に与える影響があります。例えば、赤は情熱的でアクティブな印象を、青は落ち着きや誠実さのイメージがありますね。ビジュアルアイデンティティでもこのデザイン要素の特性を活かして、企業の伝えたいメッセージに近いデザインを使用します。そのため、基本的にビジュアルアイデンティティは長きにわたって運用されるものですが、企業のイメージを刷新したい時には思い切って大きく変更することも多いです。

2012年にSaint Laurentがロゴを変更したのに続いて、2018年頃までにBurberryなどその他多くの伝統的なファッションブランドがロゴをこぞってロゴを変更したことが話題になりました。これもビジュアルアイデンティティによって企業が伝えたいイメージが変わっ�たことと関係があります。どのブランドも主にセリフ体からサンセリフ体へとロゴのタイポグラフィーを変更しており、サンセリフ体を使うことにより、普遍性やモダンさを表現したい意図が見えてきます。

2. 視覚的な差別化

インターネットや物流の発展によって、企業は昔より簡単にグローバルなビジネス展開ができるようになりました。これにより、どの業界でも同じような製品、サービスを提供する競合他社が溢れかえるような状況になっています。もちろん、メインの提供価値である製品やサービスの質を上げることは重要ですが、その上で顧客に自社の良い商品を「自社と紐づけて覚えてもらう」ことも重要です。

競合他社と似たビジュアルアイデンティティにしてしまうと、せっかく良いサービスを提供しても顧客にとって「競合とどっちのサービスだったかわからなくなる」ということが起こってしまいます。ビジネスにおいて、ロゴの商標登録が重要視されているのはこれが理由です。新規で参入してきた競合他社に自社と似たロゴを使われてしまったら、今まで自社が築いてきたブランドへの信頼を他社に横取りされてしまうという結果になってしまうからです。

3. 顧客体験を��連想させる記憶のトリガー

そしてビジュアルアイデンティティのもう一つの重要な役割が「記憶のトリガー」としての役割です。「マクドナルド」のロゴを見ると塩の効いた美味しいポテトやハンバーガーの味、またはハッピーセットのおもちゃなどをを思い出しませんか?このロゴが仮に頻繁に変更されていたり、白黒などの印象に残りにくい色味であったらここまではっきりと記憶を引き出すことはなかったかもしれません。

これはもちろん、「赤と黄色 = ポテト」というような心理効果があるわけではありませんね。マクドナルドが優れた顧客体験を提供した上で、その体験を人間の五感の中でも最も多くの情報を取り入れている「視覚」に紐づけて記憶させるという戦略なのです。

人間の五感による知覚の割合において「視覚」は約80%と、その他の「聴覚」「嗅覚」「触覚」「味覚」と比較しても圧倒的に多くの割合を占めています。人間の一番の情報源である「視覚」に対して、ロゴやコーポレートカラーなどの視覚情報を紐づけた上で、消費者にブランド価値を提供することで、消費者が再度そのロゴなど見たときに、「関連する記憶」としてそれまでのブランド体験が想起されるのです。

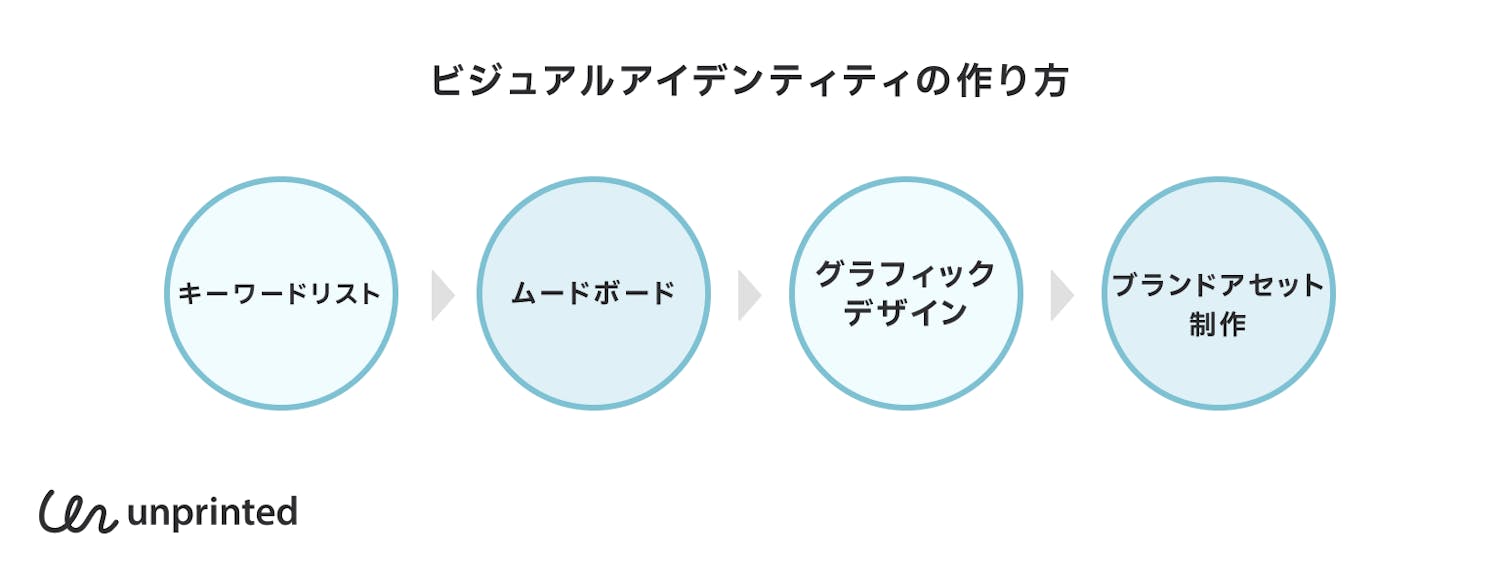

ビジュアルアイデンティティの作り方

ビジュアルアイデンティティは、その企業やサービスの理念に基づいて作ります。そのため、まずはその元となる企業の理念やブランドステートメントを明確にする必要があります。この辺りのブランディングのプロセスについては、ブランディングについての記事で解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

ここでは企業やブランドの目指す方向性が明確になっていると仮定して、具体的なビジュアルアイデンティティの作り方について詳しく解説していきます。

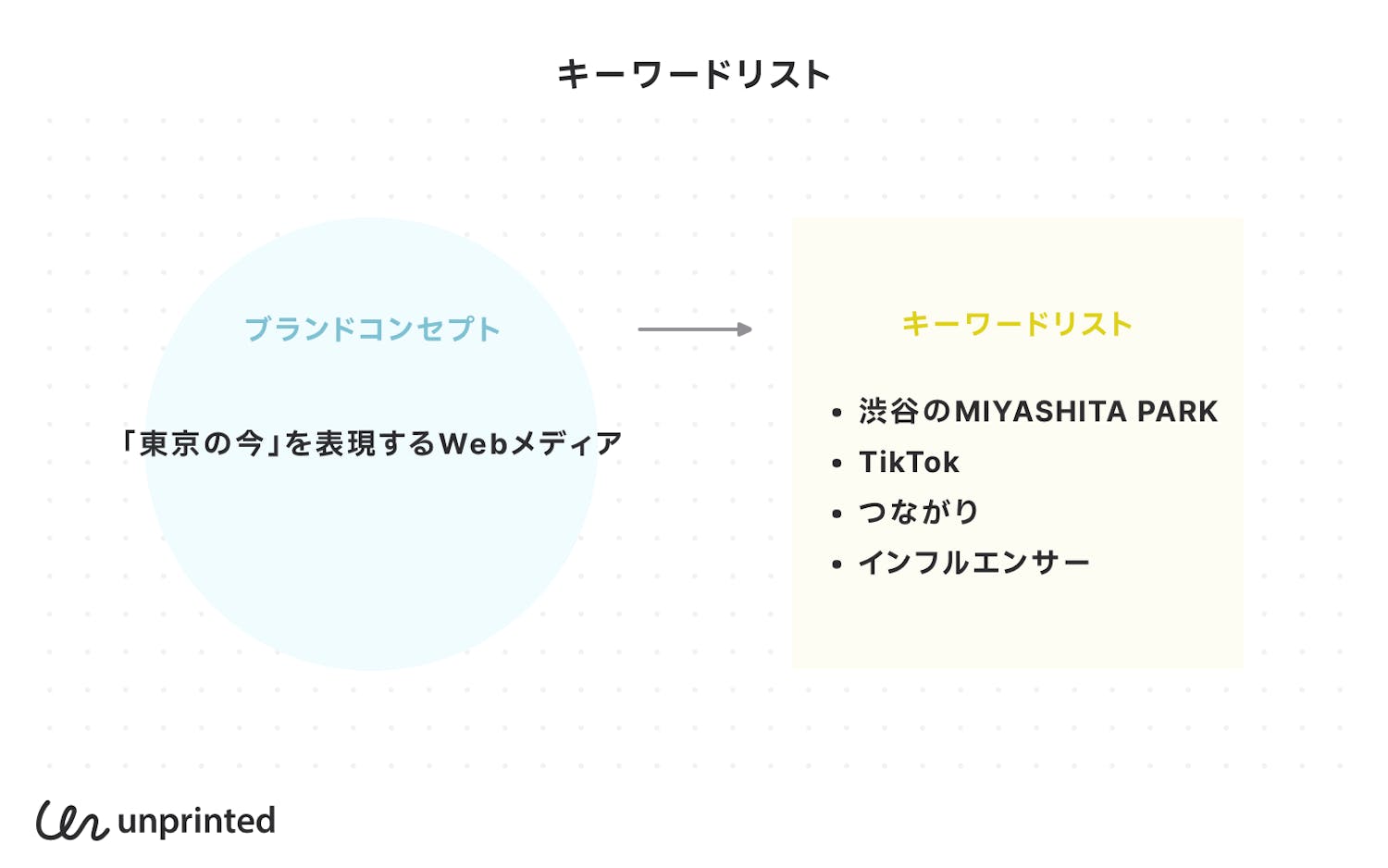

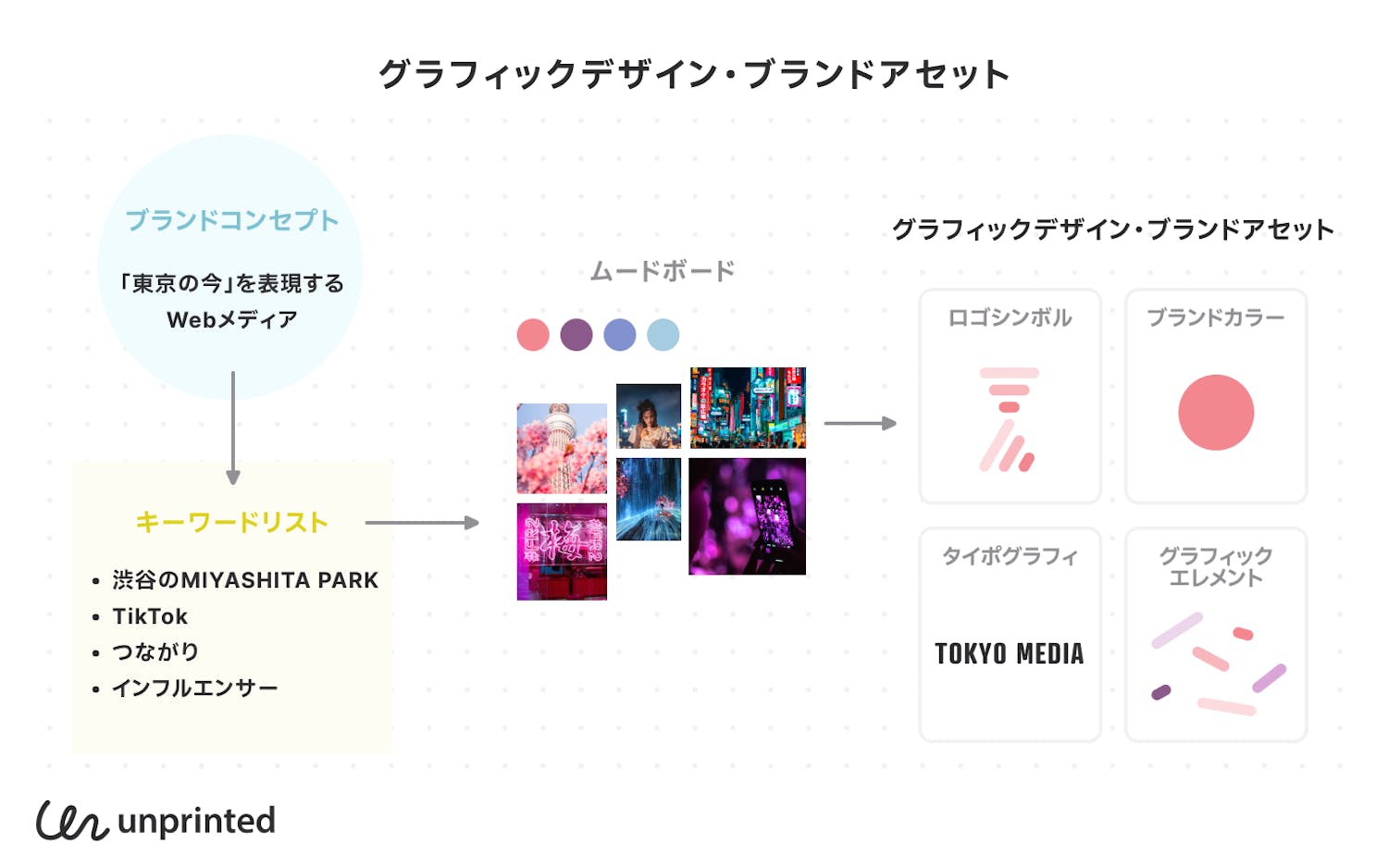

キーワードリスト: ブランドコンセプトから連想されるキーワードを並べる

言語化されたブランドコンセプトを再度細分化して、ブランドから連想されるキーワードをリストアップします。例えば、「東京の今を表現するWebメディア」というブランドコンセプトがあった場合、「東京の今」という言語表現は受け手によって様々な印象を持つのではないでしょうか?ブランドが発信したい「東京の今」のイメージを言葉では伝わらない領域まで明確化する役割を持つのがビジュアルアイデンティティです。

そのため、まずはブランドコンセプトを再度分解して、ブランドコンセプトから連想されるキーワードをピックアップします。このキーワードリストはブランドの方向性や、ターゲットとなる層のペルソナによって大きく異なります。つまりそのブランドにとっての「東京の今」とは何かをリストアップする作業になります。キーワードは具体的なものから抽象的なものまで様々リストアップしましょう。

1. 「東京の今」を表現するWebメディア(10代をターゲットとしている場合)

渋谷のMIYASHITA PARK

TikTok

つながり

インフルエンサー

2. 「東京の今」を表現するWebメディア(30代をターゲットとしている場合)

青山の路面店

オーガニックスーパー

国際性・多様性

交流

このように言葉としては同じブランドコンセプトであったとしても、その言葉の意図しているイメージは大きく異なる場合があります。これらが間違ったイメージで伝わらないように視覚情報としてまとめていくのが次の作業です。

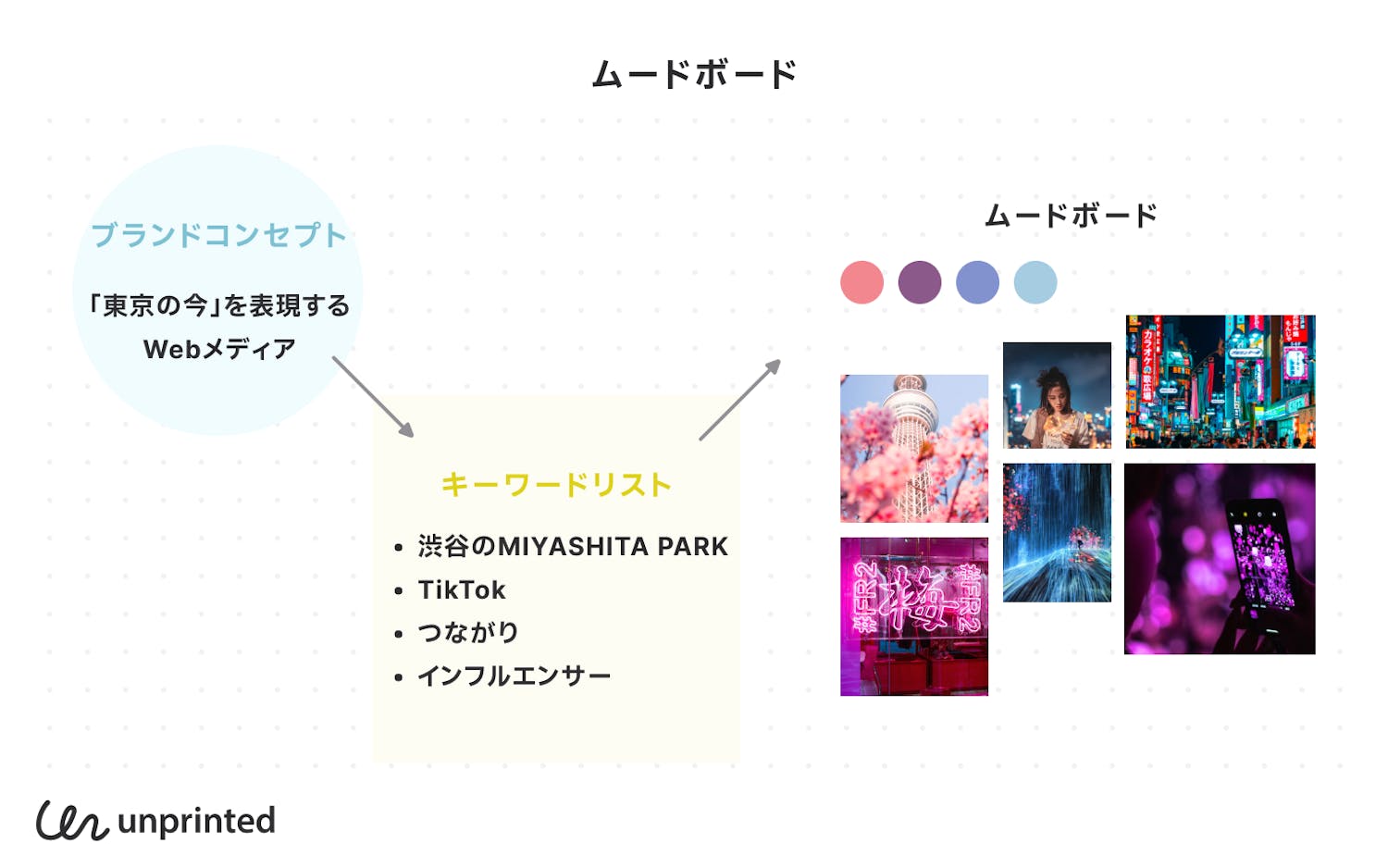

ムードボード: キーワードに沿った視覚的情報をまとめる

次は前の作業でリストアップした関連キーワードの視覚的なイメージをコラージュのような形でまとめていきましょう。ここでは、写真や色味、タイポグラフィーなど幅広く収集します。前項でリストアップしたキーワードそれぞれに、受け手がより明確にイメージを把握できるような視覚情報を紐づけます。例えば、「つながり」というキーワードは人が手を繋いでいるような「緩やかなつながり」なのか、もしくは鎖で繋がれた「強い結束」なのかといった、言葉では曖昧になりがちな部分を視覚情報で明確にしていきます。

グラフィックデザイン: まとめた視覚的情報を抽象化する

ムードボー��ドで集めた視覚情報は、多様かつ雑多なものとなっていると思います。ここでは、「それぞれの視覚情報がなぜそのキーワードを象徴しているのか?」という点に着目して、色やシェイプ、モチーフといったグラフィックデザインの要素として抽出します。

ブランドカラー・カラーパレット

キーワードから連想された画像を見渡して、色味に関して何か明確な方向性が見出せる場合はそれをヒントにカラーパレットを作ってみても良いかもしれません。その他の方法としては、色彩心理学を活用してブランドのキーワードを表現する色味を選択するという方法もあります。メインとなる一色をブランドカラーとして定義し、その他のブランドアセットでも使う主な配色をカラーパレットとして定義しましょう。ちなみに、普段デジタルデザインをメインに行なっているデザイナーがこのあたりの作業を行う場合、RGBとCMYKの違いにも注意しましょう。コンピュータースクリーン用にいつも通りRGBで色を作ると、印刷した際に色味が変わってしまう場合があります。特にパステルカラーのような色味を使うときは注意が必要です。

ブランドカラーを検討する際には、「競合他社と被らない」という点にも注意が必要です。同じ市場で同じ顧客にビジネスを展開していれば、自然と連想されるキーワードや視覚情報も似てきてしまうかもしれません。しかし、同じようなブランドコンセプトを作ってしまっては競合との差別化ができなくなってしまいます。ビジュアルアイデンティティを作る際に、競合と似てきていると感じた場合は、「競合との差別化ポイントや競合に対する優位性は何なのか?」という点に着目して、そこをビジュアルアイデンティティとして表現できないか検討してみましょう。コーポレートアイデンティティの解説記事では、「競合との違い」を全面的にビジュアルアイデンティティに表現することで成功を収めたAirbnbの事例を紹介しています。ぜひ、そちらも参考にしてみてください。

デザインエレメント・シェイプ・モチーフ

ムードボードやキーワードを見て、シェイプやモチーフといったグラフィックエレメントとして表現できそうなものがないか見てみましょう。「つながり」を表現するために「手を繋いだような線」や「ハート」はどうかなど、抽象化しながらもブランドのメッセージを伝えられそうなものを様々検討してみましょう。

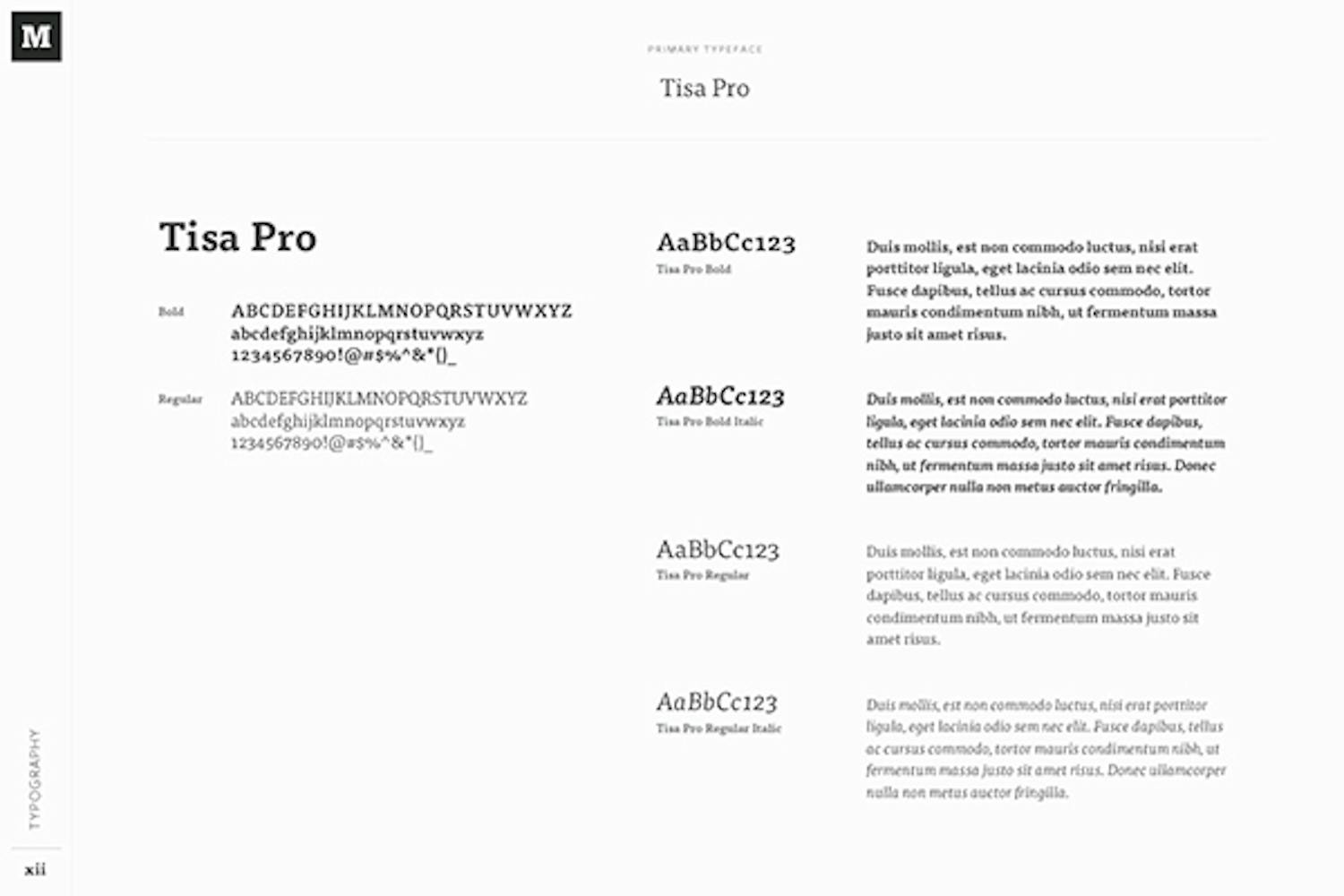

タイポグラフィー

タイポグラフィーはブランドの発信する言葉を表現する際に繰り返し使われるものとなるため、ブランドコンセプトに合ったものを選ぶ必要があります。日本向けのサービスの場合、欧文フォントと日本語フォントやその組み合わせなども考える必要があります。それぞれのフォントにも歴史や思想があるので、ブランドの理念にあったフォントを選んでみても良いかもしれません。

また、近年はどのようなビジネスを行��う場合もオンラインでのプロモーション戦略は欠かせないものとなります。タイポグラフィーを選ぶ際は、スマートフォンなどのデジタル媒体でも見やすいかどうかといった点も注意しながら選択すると良さそうです。また、Webサイトの文章などでもブランドのフォントを利用する場合は、Webフォントとして利用する際のライセンス規定も考慮する必要があります。

具体的なブランドアセットを制作

カラーパレット、デザインエレメント、タイポグラフィーといったブランドコンセプトを表現する抽象的なデザイン要素の方向性が決まったら、それらを使ってロゴなどのブランドアセットの基本要素を制作しましょう。

ロゴ

前項で定義したブランドカラーやモチーフ、タイポグラフィーを使ってロゴとしての表現を制作します。ロゴを作る際には、実際にそのロゴが使われる環境のことをよく考えて視認性の良さや汎用性の高さに気をつけましょう。また、ロゴは商標登録の対象となるため、既存のロゴに似すぎていないかといった点にも注意が必要です。

デザインエレメント

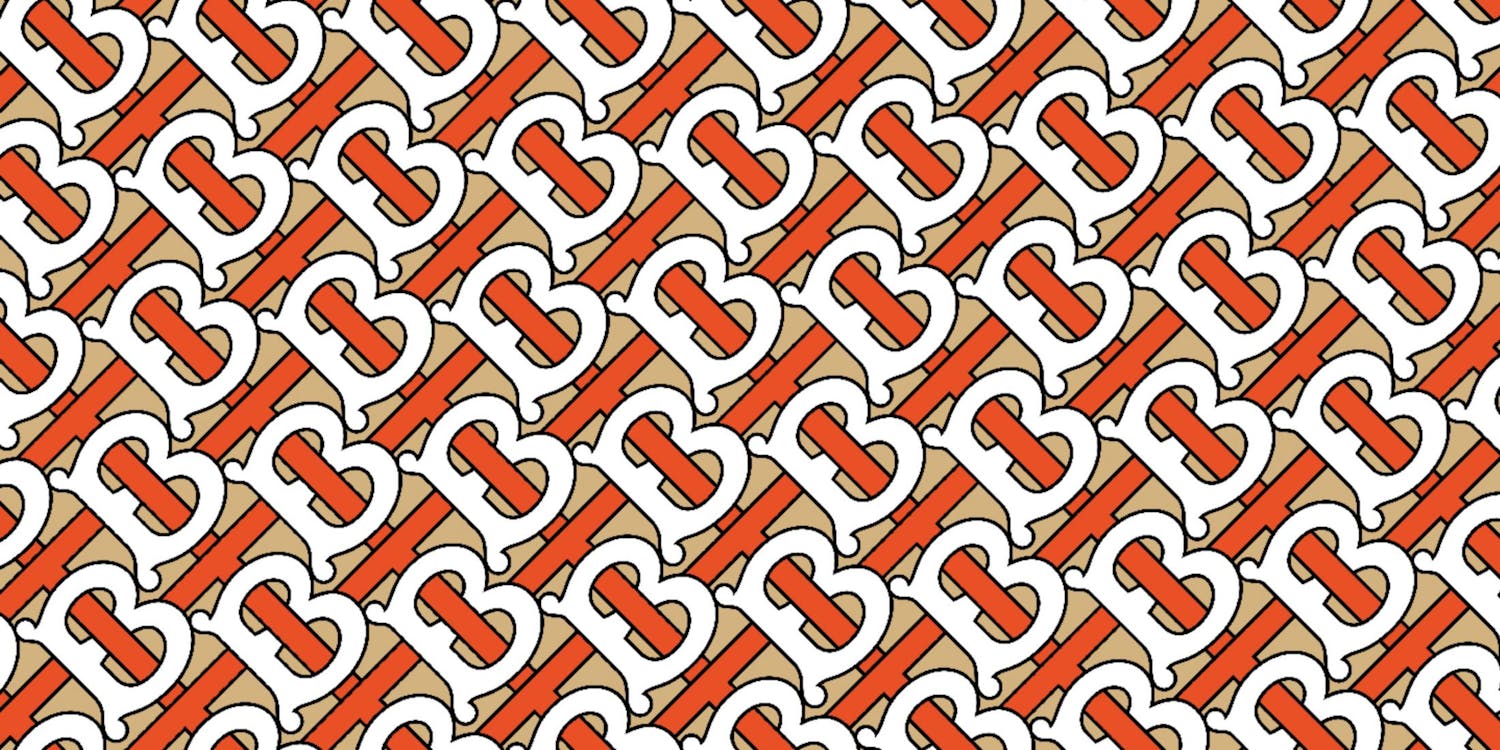

ロゴとカラーパレットだけでブラ��ンドアセットとするケースもありますが、よりブランドを消費者に印象付けるためにはパターンやモチーフなどのデザインエレメントを定義できると良いです。ブランドのデザインエレメントがあると、ロゴだけでは表現しきれないような世界観をより浸透させることができるようになります。また、プレゼンテーション資料や包装など、より広い面を使ったブランド表現が必要な際にも有効です。前述のBurberryは、2018年にロゴを変更した際に、BTモノグラムと呼ばれるデザインエレメントも新しく発表しています。

https://row.burberry.com/a-new-identity/

https://row.burberry.com/a-new-identity/

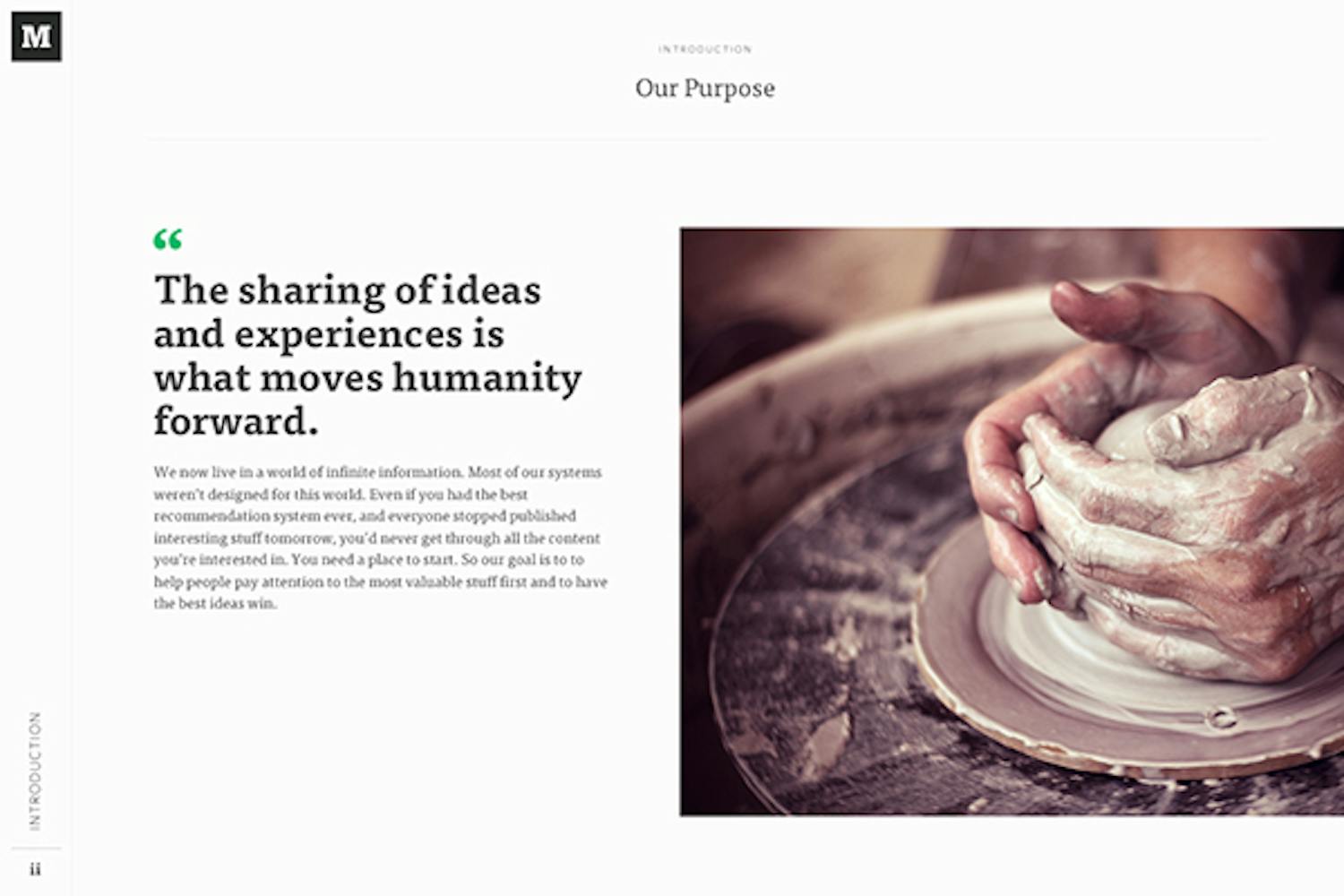

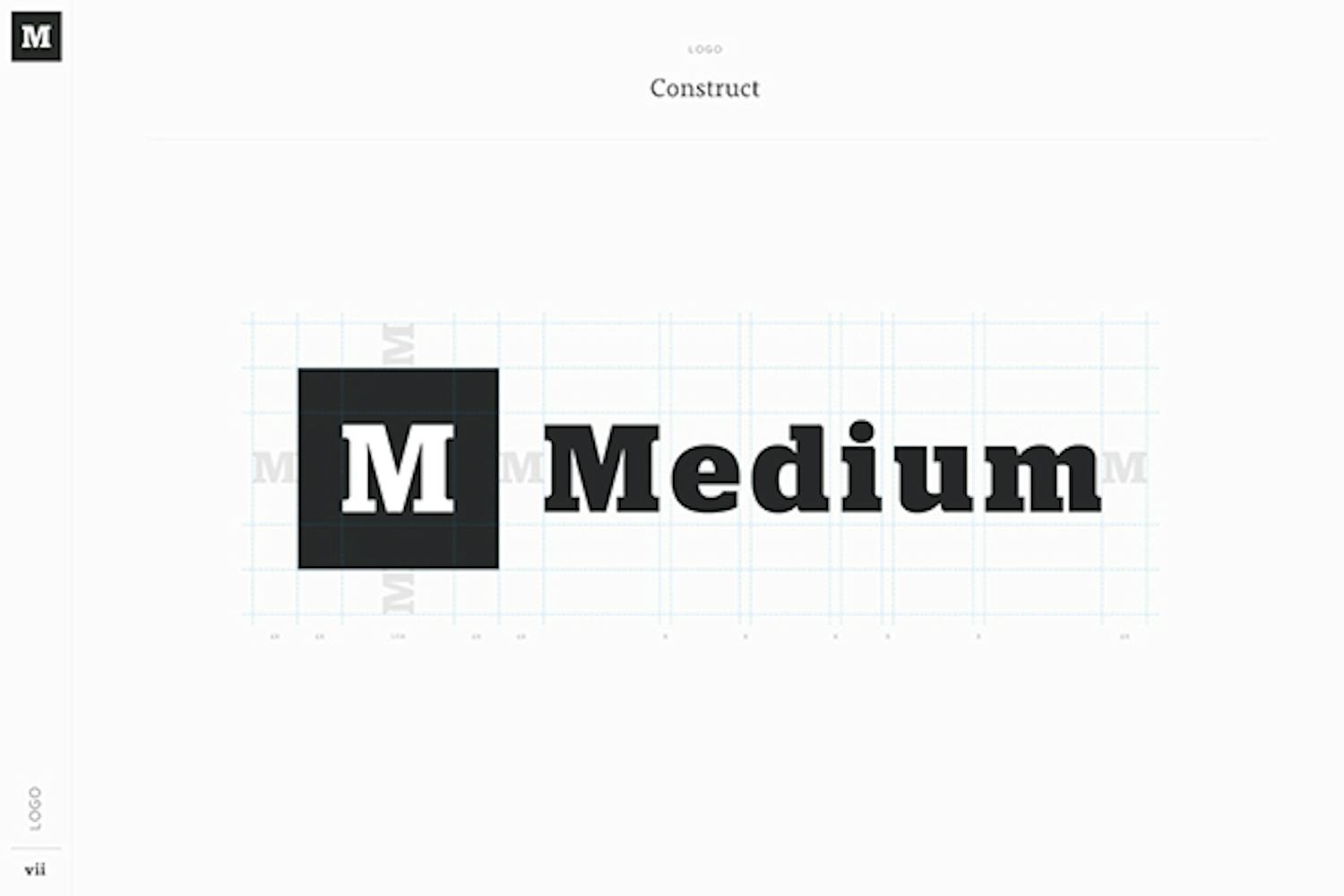

ブランドガイドライン

最後に、ビジュアルアイデンティティにとって最も重要とも言えるのが「ビジュアルアイデンティティの浸透」です。せっかく素晴らしいブランドアセットと世界観をデザインしても、一貫性を持って発信し続けなくては意味がありません。マクドナルドの赤と黄色が店舗によって違ったら、同じブラン�ドとして価値を保つのは難しそうですよね。このブランドの浸透のための基礎となるのが、ブランドガイドラインです。ここまでで定義したブランドコンセプトやキーワード、世界観といったものから、最終的なブランドアセットの使用レギュレーションまで、一つの資料としてまとめましょう。

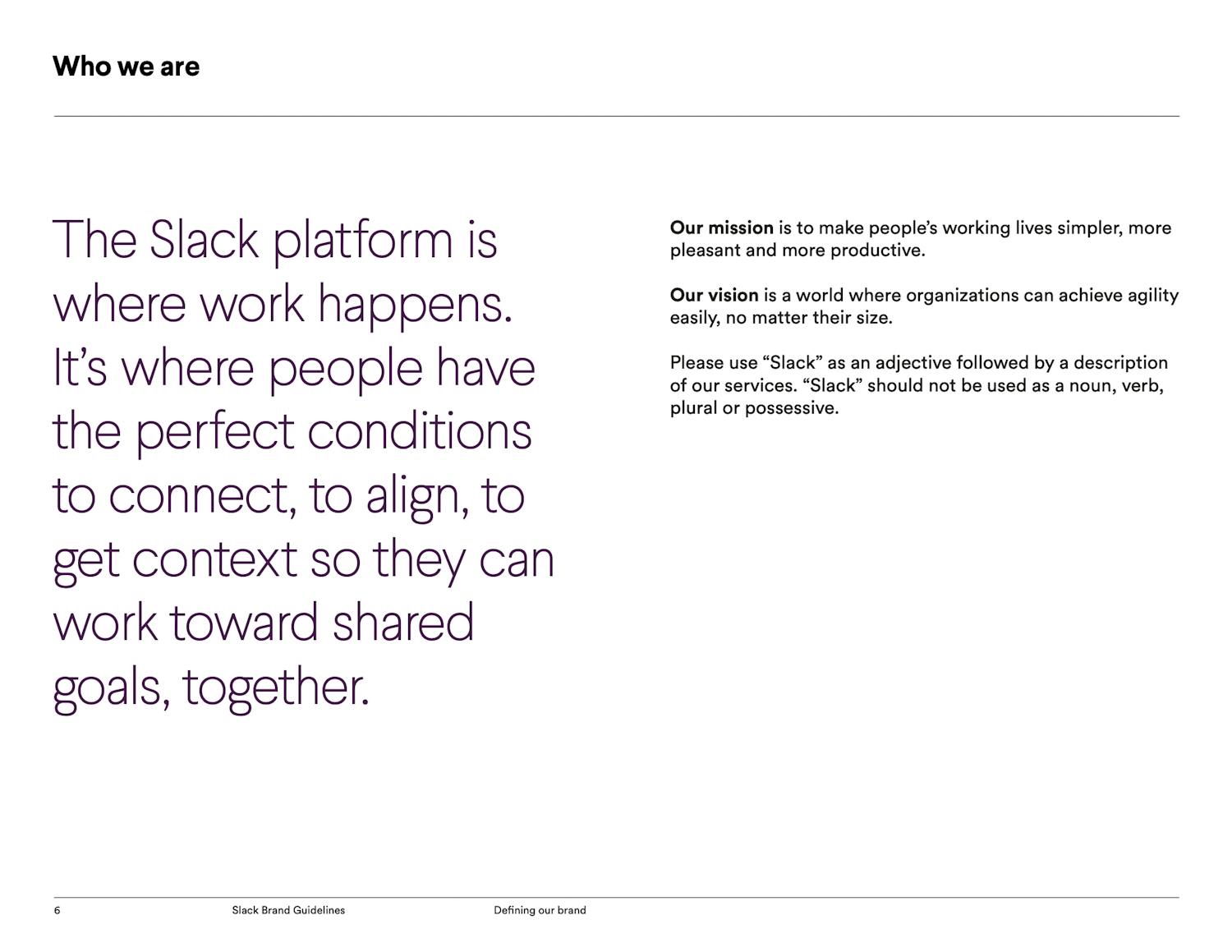

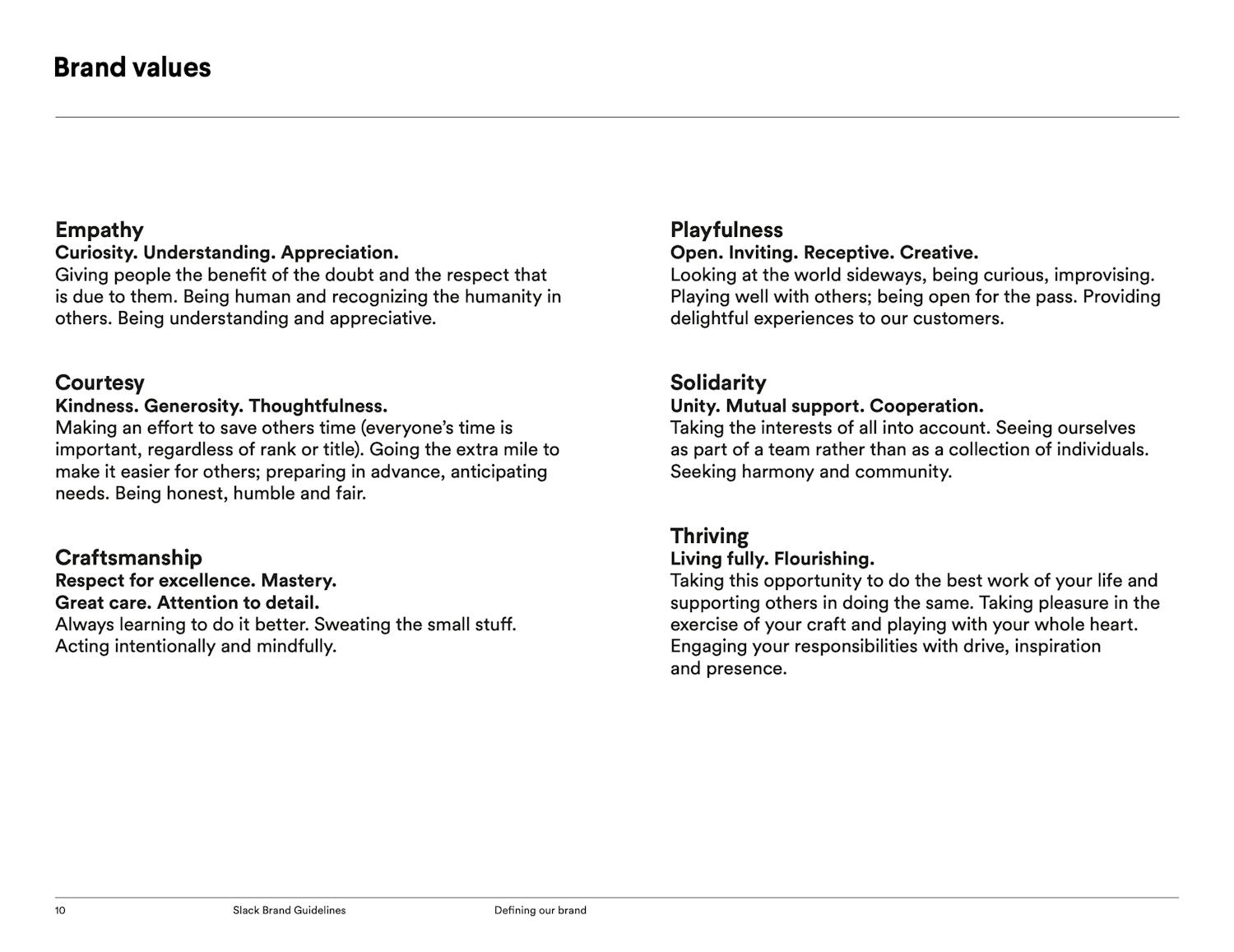

ブランドガイドラインにおいて、ロゴやタイポグラフィーなどの「使用ルール」を定義することはもちろん大切ですが、ブランドアイデンティティの背景となる「ブランドコンセプト」についての解説もしっかりと含めたいです。ブランドガイドラインを参考に様々なデザインを制作するデザイナーがこのコンセプトを理解し、敬意を払うかどうかは最終的なビジュアルアイデンティティの浸透に大きな影響を与えるからです。

以下にいくつか有名企業のブランドガイドラインを紹介します。

1. Medium

2. Slack

https://a.slack-edge.com/4d5bb/marketing/img/media-kit/slack_brand_guidelines_september2020.pdf

ビジュアルアイデンティティの事例紹介: 一週間で新たなビジュアルアイデンティティを取り下げたGapの失敗要因

コーポレートアイデンティティについての解説記事では、Netflix、Airbnb、Spotifyといった海外のテクノロジー企業によるコーポレートアイデンティティおよび、ビジュアルアイデンティティ構築の事例を紹介しています。ここでは、ビジュアルアイデンティティの構築にとっていかに「ブランドコンセプトのつながり」が重要かを示す例として、ビジュアルアイデンティティの構築に失敗した事例を一つ紹介します。

https://www.thebrandingjournal.com/2021/04/learnings-gap-logo-redesign-fail/

Gapはアメリカ最大のアパレル企業であり、日本にも多くの店舗を展開していることからGapで買い物をしたことがある方も多いのではないでしょうか?Gapのロゴといえば、ダークブルーの背景にセリフ体のイメージですね。実はこのロゴ、2010年に一度変更されているので�す。新しいロゴは、ロゴのタイポグラフィーとしては王道のHelveticaを使ったものでよりモダンな印象になっています。しかし、このロゴはあまり私たちの印象には残っていませんね。なぜなら、Gapは新ロゴを発表した約一週間後に消費者からの批判を受けて旧ロゴに戻してしまったからなのです。

Gapのビジュアルアイデンティティ刷新の背景

Gapは2010年までの20年間、一度もビジュアルアイデンティティを変えることなくビジネスを続けてきました。2010年になぜGapがビジュアルアイデンティティの変更を決定したのかについて、確かな情報はありません。しかし、その後2012年から次々と起こったファッション企業のリブランディングの流れを見ると、この時Gapも同じような変化やモダンなデザインを取り入れることについて検討されていたとしてもおかしくはないでしょう。

GapはニューヨークのクリエイティブエージェンシーであるLaird+Partnersに依頼し、ビジュアルアイデンティティ刷新することなりました。当時ファッション業界での企業ブランディングにおいて知名度を上げていたLaird+Partnersに対しGapが支払った金額は、約100億円とも言われています。

新しいロゴを発表した後�、何が起こったのか?

ブランディングのプロであるLaird+Partnersによるビジュアルアイデンティティの刷新ともなれば、今回の記事で紹介したようなブランドコンセプトとのつながりや視覚的表現の意味するキーワードなど、多くの背景があったことでしょう。しかしながら、Gapが新しいロゴを発表すると、このロゴに対する消費者の反応は大変ネガティブなものでした。

このようなネガティブな声に対する、Gapの反応は以下のようなものでした。

新しいロゴはより現代的で、モダンだと信じています。旧ロゴの名残として青い四角も残していますが、青い四角が未来に向いている点で改善されています。

https://adwizbranding.com/2010/10/gap-logo/

この発言を見ると、消費者のみならず、企業側であるGap自身もロゴの視覚的表現としての側面にしか注意が向いていないことがわかります。本来であれば、ロゴの視覚的な面に対するGapの姿勢ではなく、ロゴの背景にある「モダナイゼーション」という今後のGapの方向性について語る必要がありました。

ロゴデザイナーが悪いのか?

もちろん、長年セリフ体のGapのロゴに慣れている消費者としては、この新しいロゴの見た目には驚いたでしょう。しかしながら、この新しいロゴ自体にデザイン的な問題があったのでしょうか?実は消費者の慣れ親しんだブランドにとっては、ビジュアルアイデンティティを変更した際のネガティブな反応はある程度避けられないものとなっています。ビジュアルアイデンティティの成功例として語られるAirbnbのロゴも発表当時のユーザーの反応はひどいものでした。前述したBurberryについても同様です。ビジュアルアイデンティティの浸透は1日で終わるものではありません。既存サービスの理ブランディングを行う場合も同様で、企業はロゴで表現している今後の企業の方向性やブランドアイデンティティについて発信し続ける必要があります。Gapと対照的に、ブランドアイデンティティ刷新の後にインナーブランディングを含めて一貫性のあるブランド戦略をとり続けたその他のファッションブランドやAirbnbなどを見ると、当時批判を受けたロゴも現在は企業のブランドアイデンティティの核として消費者にも浸透しています。

Gapの失敗の要因: ビジュアルアイデンティティの役割への理解不足

Gapの失敗の要因は、ロゴをはじめとしたビジュアルアイデンティティの本来の役割について上層部の理解が不足していたことです。このようなGapの姿勢をさらに裏付けるものとして、新ロゴでの批判を受けたGapが始めたクラウドソーシングキャンペーンがあります。

多くの批判を受けたGapはfacebookの企業公式ページにて、新しいロゴの代替案を募集し始めたのです。本来、企業のブランド戦略として新しい理念の表現などのブランド戦略にもとづいてデザインされるべきロゴのアイデアを、一般募集し始めることでGapはさらにビジュアルアイデンティティの重要性への理解不足を世にさらすこととなってしまいました。また、報酬なども不明確な状態でデザインのアイデアを大量に募集するコンペは、一種の「スペックワーク(サンプルデザインという名のタダ働き)」とも捉えられ多くのデザイナーからも批判を受けました。

結局、ロゴに対するネガティブな反応への対処にも失敗したGapは、ビジュアルアイデンティティ刷新のちょうど6日後に元のロゴに戻すことを発表しました。そして、この旧ロゴに戻すと言う判断自体が一連の騒動の中でも最も悪い一手となったのではないでしょうか?企業の方向性を明確に提示しながら時間をかけて行う必要のあるビジュアルアイデンティティの浸透を放棄してしまったGapは、そもそも「なんとなくロゴを変えたい」と言う程度の感覚でビジュアルアイデンティティの刷新を行ったと思われてもおかしくない状況となってしまいま�した。約100億円の損失とともに、消費者にもネガティブな印象のみ残してしまうようなビジュアルアイデンティティ刷新の事例となりました。

まとめ

今回はコーポレートアイデンティティの三要素の一つである、ビジュアルアイデンティティに焦点を当て、その役割や作り方を事例とともに紹介しました。ビジュアルアイデンティティは、企業やブランドに関する顧客体験の全てを視覚情報に紐付けて記憶させる戦略です。最後に紹介したGapの失敗事例を見てもわかるように、その見た目を消費者に気に入ってもらえれば良いというものではありません。ビジュアルアイデンティティにとって何より重要なのは、一貫性のある表現によって企業やブランドの理念を消費者に印象付けることです。もし、現在自社のブランド戦略に問題があると感じている場合は、ビジュアルアイデンティティを変えずともブランド浸透に関する戦略を見直すだけでも一定の成果が得られる可能性もあります。