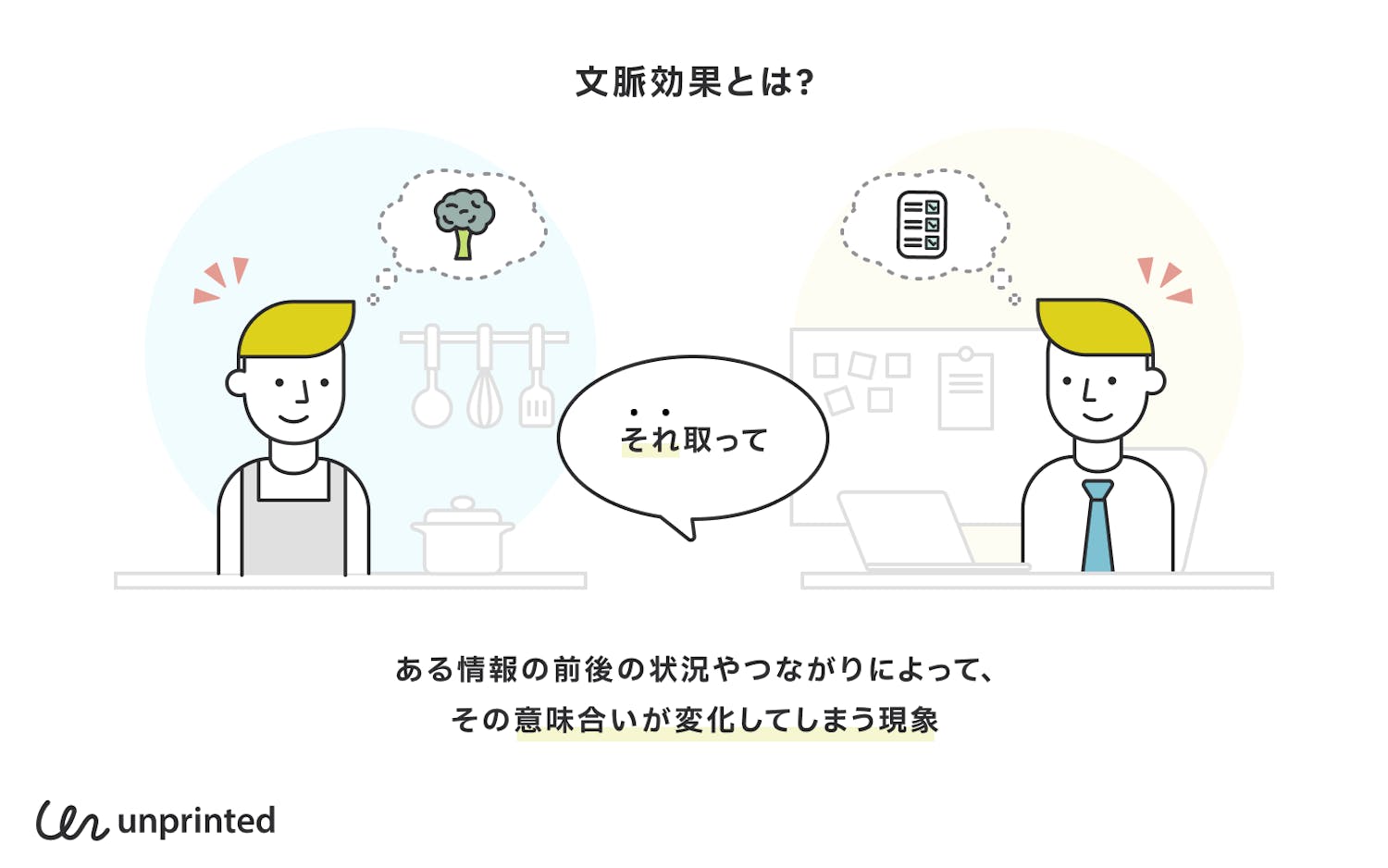

文脈効果とは?

文脈効果(Context Effect)とは、ある情報の前後の状況やつながりによって、その意味合いが変化してしまう現象のことをさします。人の脳は、外界からもたらされる多くの情報や刺激を取り入れて瞬間的にその意味を判断したり、状況にふさわしい行動を起こすメカニズムを備えています。脳の情報処理のひとつである文脈=コンテクスト効果は、認知心理学の中で扱われている心理効果のひとつです。

また、文脈効果は文章の意味を捉えるときだけでなく、知覚や言語、認知、記憶、意思決定など、さまざまな認知活動の場面で影響を与えているのが特徴です。たとえば、言語の場合。以下の会話はどのようなシチュエーションでかわされたものでしょうか。文字だけでは手がかりが不足していて、意味を取ることができません。

「それ取って」「これ?」「ううん、それ」など、私たちが実際に会話をするときには言葉だけでなく、表情や身振り、声のトーンや抑揚など、さまざまな非言語情報も合わせて相手とやりとりしています。さらに、目の前に広がっている状況も合わせることで会話が成立しています。上記の会話の場合、もしキッチンで夕食づくりのために野菜を切っている状況だったら、「それ」は野菜かもしれません。もし、オフィスで同僚と調べものをするために探しものをしている状況だったら「それ」は少し遠くに置かれた資料かもしれません。その人がおかれている環境や状況、前後のつながりが変われば、同じ言葉でも会話の意味あいや受け取り方が、おのずと変化していくことになるのです。

人は文脈からその意味を判断する

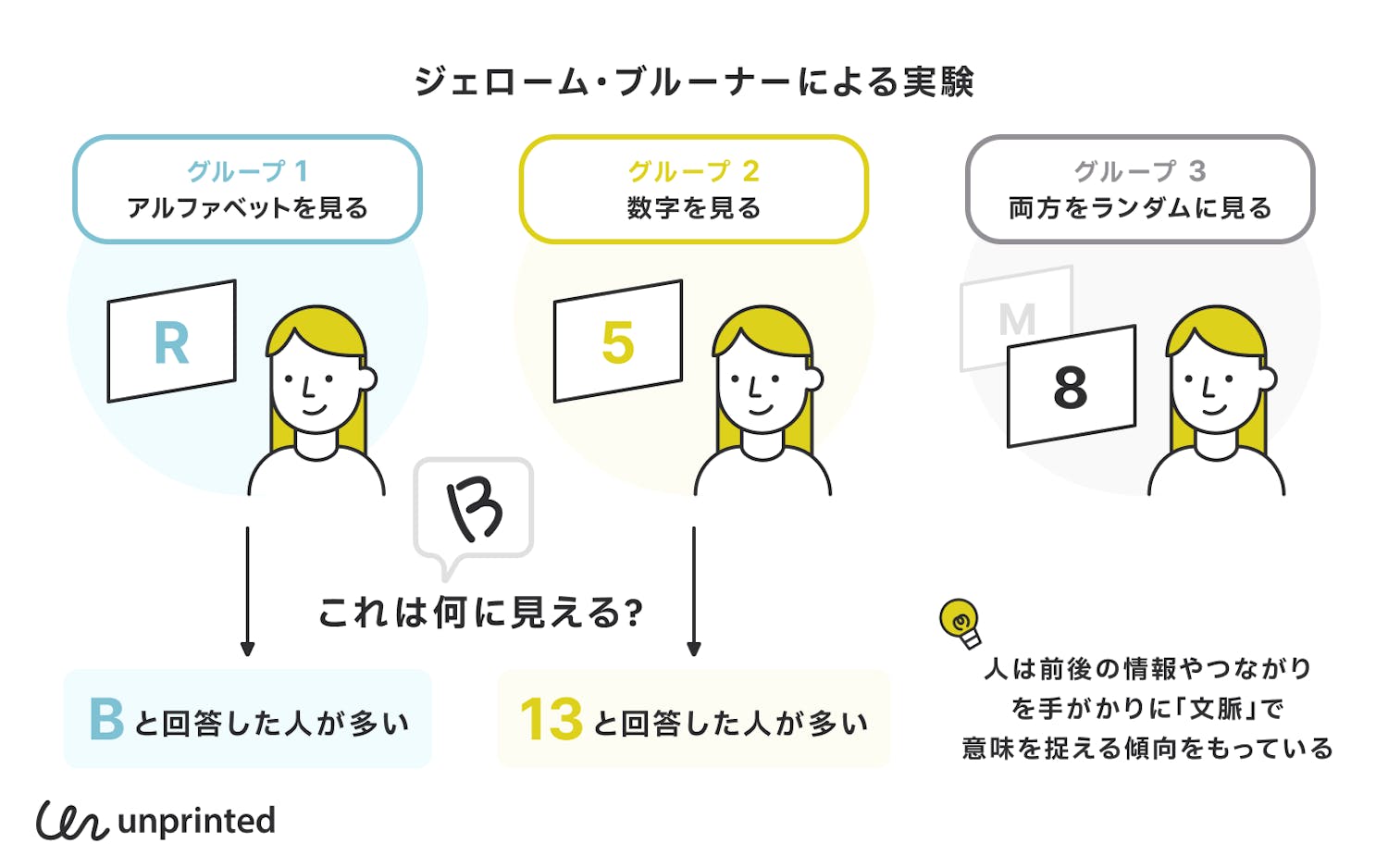

この文脈効果を最初に取り扱ったのは、アメリカの心理学者であり認知心理学の生みの親のひとりとされている、ジェローム・ブルーナーの1955年の論文です。ブルーナーが行った実験のアウトラインは次の通りです。

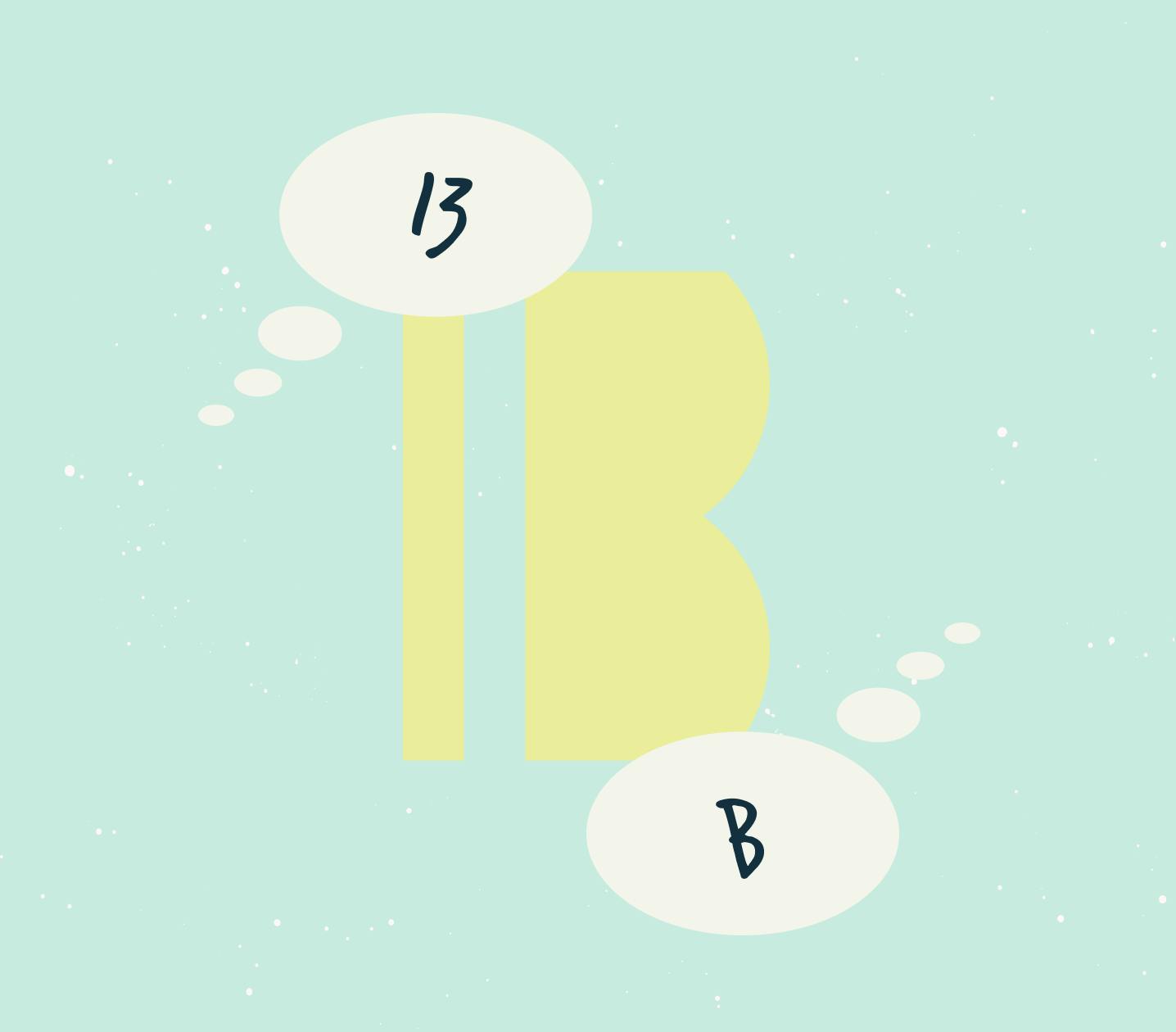

3つのグループに対して、図形や文字などを瞬間的に映し出す機械を使って、それぞれ異なる文字や数字を見せた

グループ1にはアルファベット、グループ2には数字を、グループ3にはアルファベットと数字が混ざったものをランダムに表示した

次に、3つのグループに「B」とも「13」とも取れるような書き崩した画像を見せて、それが何に見えるかを質問した

グループ1は「B」と回答した人が多く、グループ2は「13」と回答した人が多かった

人は前後の情報やつながりを手がかりに「文脈」で意味を捉える傾向をもっている

実験の結果から、人は目や耳などの感覚器官から情報を得ると、それまでの経験や知識をもとにそれが何であるかを判断する、「文脈効果」が生じることがわかりました。どちらともとれるような文字に対して、Bと答えた人が多かったグループと、13と答えた人が多かったグループに分かれたのは、直前に見せられたアルファベットや数字を手がかりに文脈効果が生じたためだと考察されました。

ライフスタイルも文脈で切り換えられる

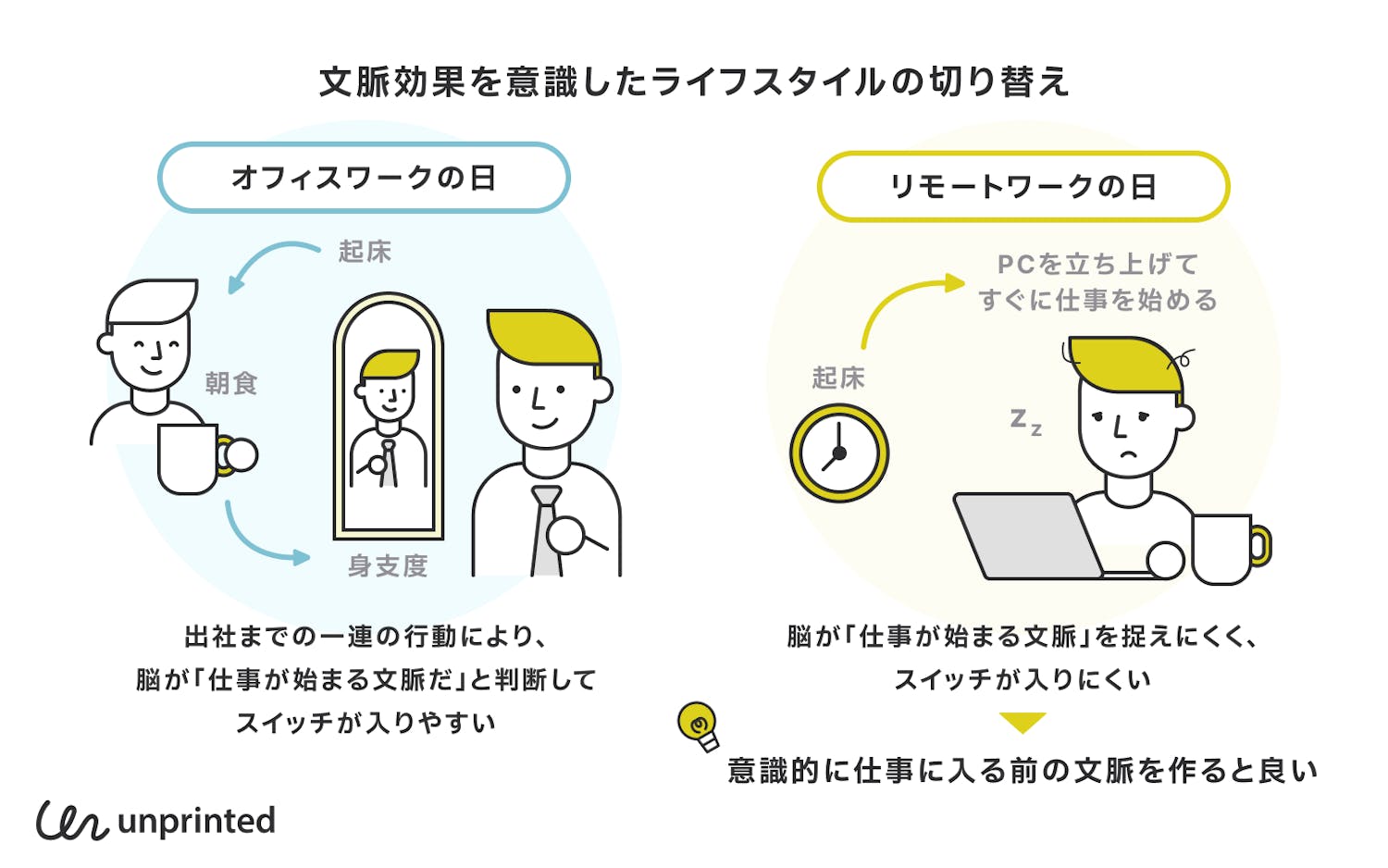

文脈効果は、さまざまなシチュエーションで応用することが可能です。文脈を構成している「いつ」「どこで」「何を」「どのような」といった4Wの情報に注目することで、日常生活における行動変容を検討することもできます。たとえば、オフィスワークをする日と自宅でリモートワークを行う日では、朝の行動の「文脈」が違うので、仕事に対するスイッチの切り替えもおのずとその影響を受けています。

オフィスワークの日

「起床」「朝食」「身支度」「家を出て駅へ向かう」「通勤電車」「出社」

→ 脳が「仕事が始まる文脈だ」と判断してスイッチが入りやすい

リモートワークの日

「起床」「朝食」「PCを立ち上げてすぐに仕事を始める」

→ 脳が「仕事が始まる文脈」を捉えにくく、スイッチが入りにくい

リモートワークでも上手に仕事モードへの切り替えができている人もいます。おそらく自分なりの「切り替えの文脈」が明確にできているからだと思われます。たとえば、「オフィスへ行く日と同じように服を選んで身支度をする」「家を出て駅に向かい、コンビニで水を買ってから仕事を始める」など、オフィスワークの日に近いアクションを入れてみることで効果が発揮されるのです。また、就業時間がすぎてもそのまま仕事を続けてしまうのではなく、決めた時間にPCを一度閉じて、リビングへ移動して家事を行うなど、場面を切り換える文脈をはさむことで脳のスイッチをオフにすることが可能となり、1日にメリハリをもたらします。

まとめ

人が何かを認知したり知覚するときには、前後の文脈の影響を受けやすいことがわかりました。ライフスタイルにおいては、心身にポジティブな影響が受けられる文脈を意識して選択することで、体調やマインドがより快適なものに改善される効果が期待できます。

参考文献

渋谷昌三 (2021). 『決定版 面白いほどよくわかる!心理学の本』 西東社

仲 真紀子 (2010). 『認知心理学:心のメカニズムを解き明かす』 ミネルヴァ書房

鹿取廣人 (編)・杉本敏夫 (編)・鳥居修晃 (編)・河内十郎 (編) (2020). 『心理学 第5版 補訂版』 東京大学出版

Bruner, J.S. & Minturn, A.L. (1955). Perceptual identification and perceptual organisation. Journal of General Psychology, 53, 21-28.

造事務所 (編) (2021). 『わかる!伝える!視線の心理術』メディアパル