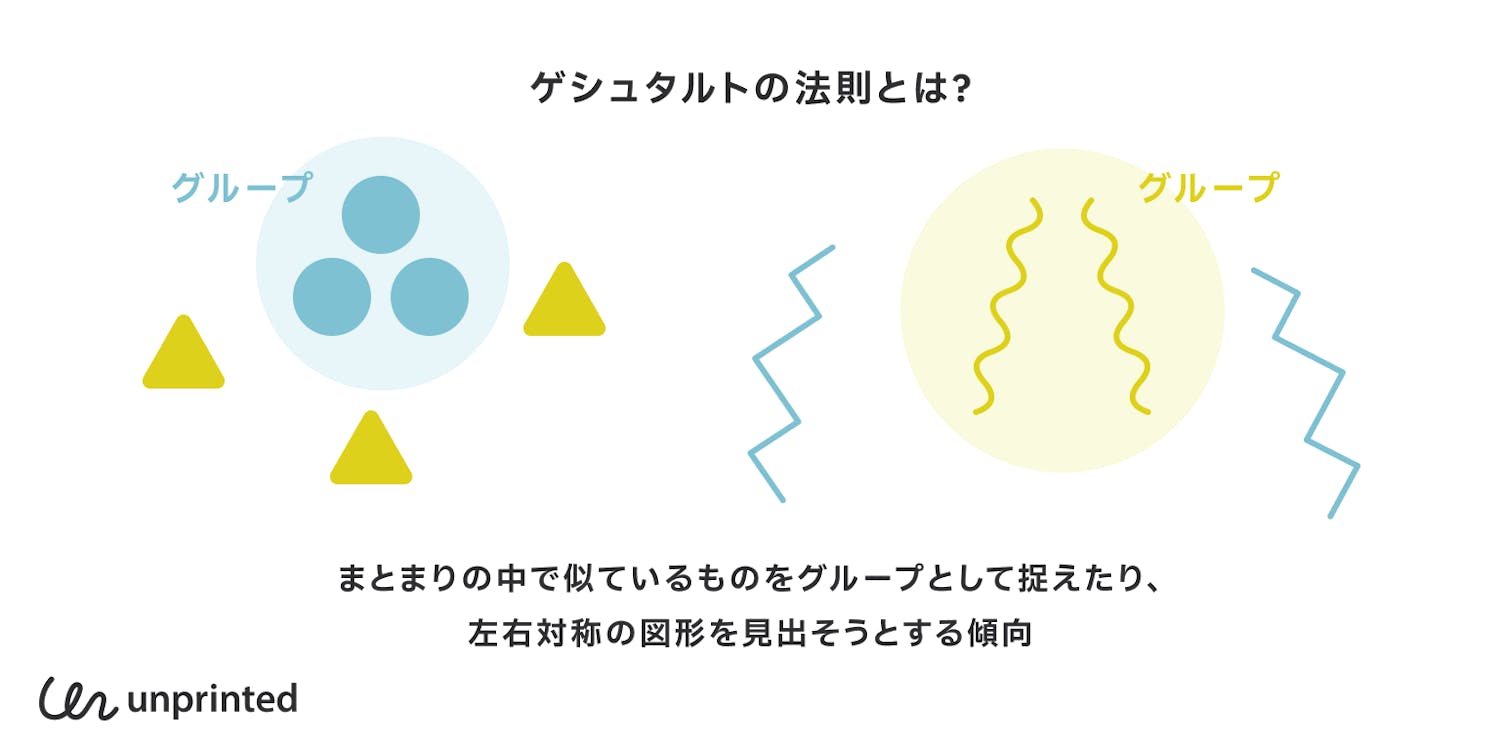

ゲシュタルトの法則とは?

ゲシュタルトとは、ドイツ語で「全体」や「形態」を意味する言葉です。人の知覚はモノを見るときに、無意識のうちにひとつのまとまりとして捉える傾�向をもっています。まとまりの中で、似ているものをグループとして捉えたり、左右対称の図形を見出そうとする傾向があり、それらはゲシュタルトの法則と呼ばれています。これはチェコ出身のドイツの心理学者、マックス・ヴェルトハイマーによって体系化された、ゲシュタルト心理学の基本概念でもあります。ちなみにゲシュタルト心理学の定義は、次のとおりです。

- ゲシュタルト心理学(Gestalt Psychology)

- 人の精神を部分や要素の集まりではなく、全体や構造に重点を置いて捉える心理学のこと。知覚心理学や認知心理学などにも受け継がれて、現代心理学に大きな影響を与えている。

たとえば、人は音楽を耳にしたとき、それをひとつひとつの音符の集まりとして捉えるのではなく、ひとつのまとまりをもった楽曲として捉えます。樹木を目にしたときも、1枚1枚の葉っぱの集まりだと捉えるのではなく、樹木全体をひとつの植物として認識します。同じように、果物が描かれた絵を見たときにも、それが線や点の集合だと捉えることはしないでしょう。全体的な枠組みで見て捉えて、「りんご」や「みかん」などと認知します。

ビジュアルデザインにも影響を与える、ゲシュタルトの法則

このように、人の脳は視覚や聴覚を通して頭の中でまとまりのある構造をつくって認識する機能を備えています。多くのゲシュタルト派の心理学者たちはこの考え方からたくさんの錯視図形や法則を見出し、私たちが知覚している世界は、外界そのままの姿ではないということを示しました。ゲシュタルトの法則は、人がどのように図や文字を捉えるかを洞察する手がかりにもなります。代表的なプレグナンツの法則からご紹介しましょう。

プレグナンツの法則とは?

プレグナンツとはドイツ語で、「簡潔さ」を意味する言葉です。プレグナンツの法則は、人は自分の視野に与えられた図形をできるだけ簡潔な形として知覚する傾向にあるという考え方です。規則的で安定していて、シンプルな形をより見出そうとする傾向があり、代表的なものには次の4つがあります。

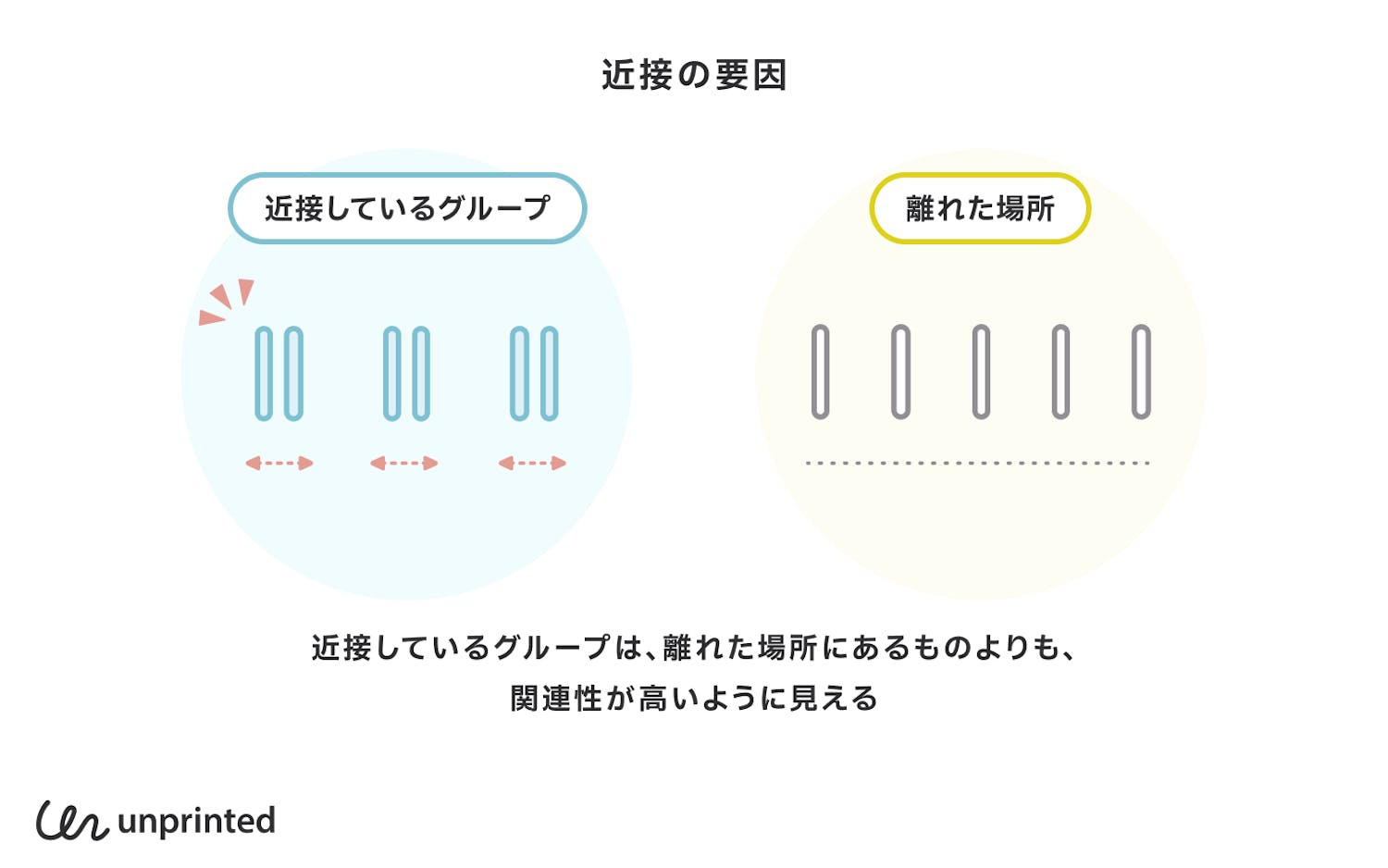

近接の要因

近接しているグループは、離れた場所にあるものよりも、関連性が高いよう��に見える。たとえば、近くにある2本のタテ線同士がまとまったグループとして知覚される傾向がある。

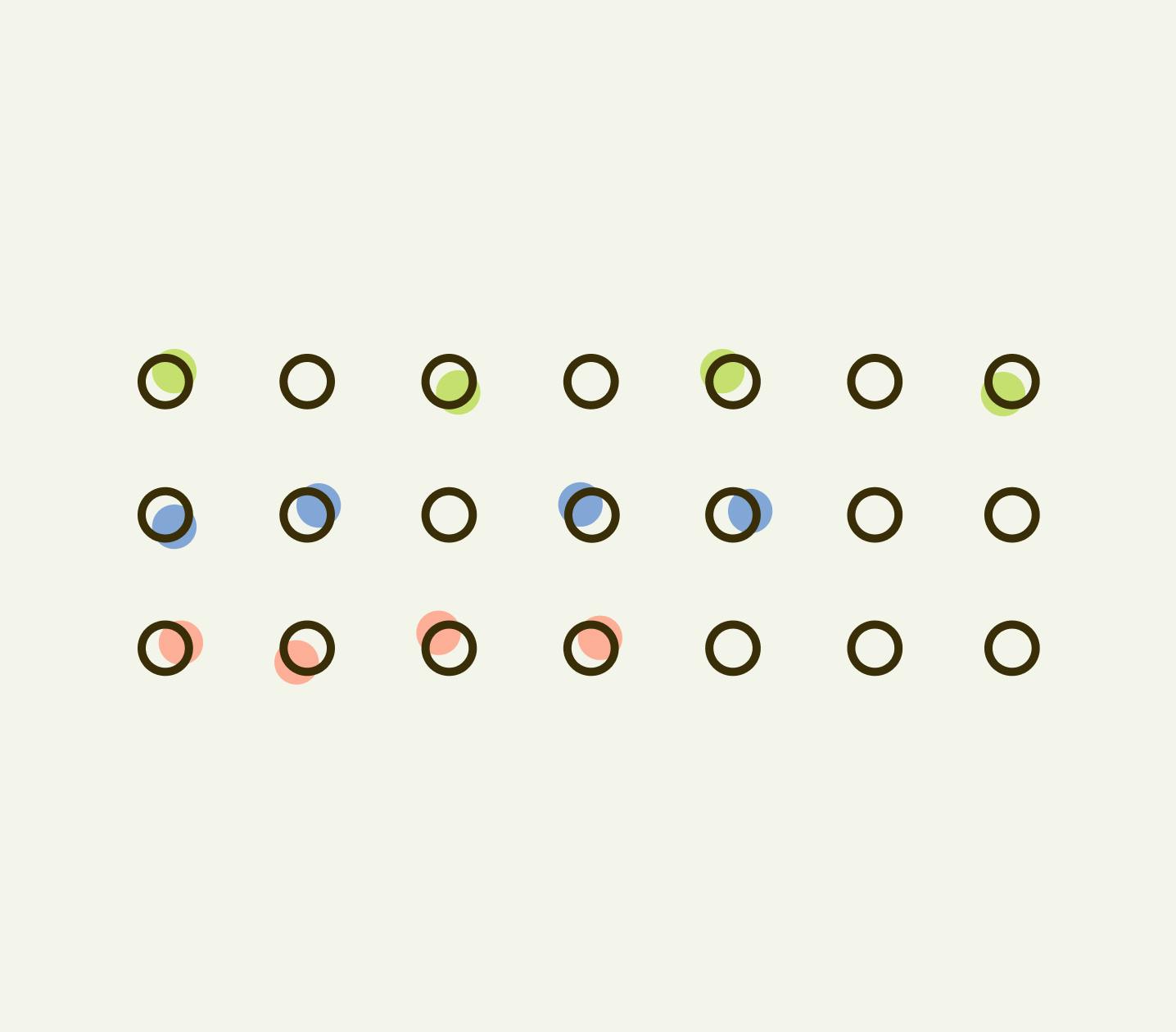

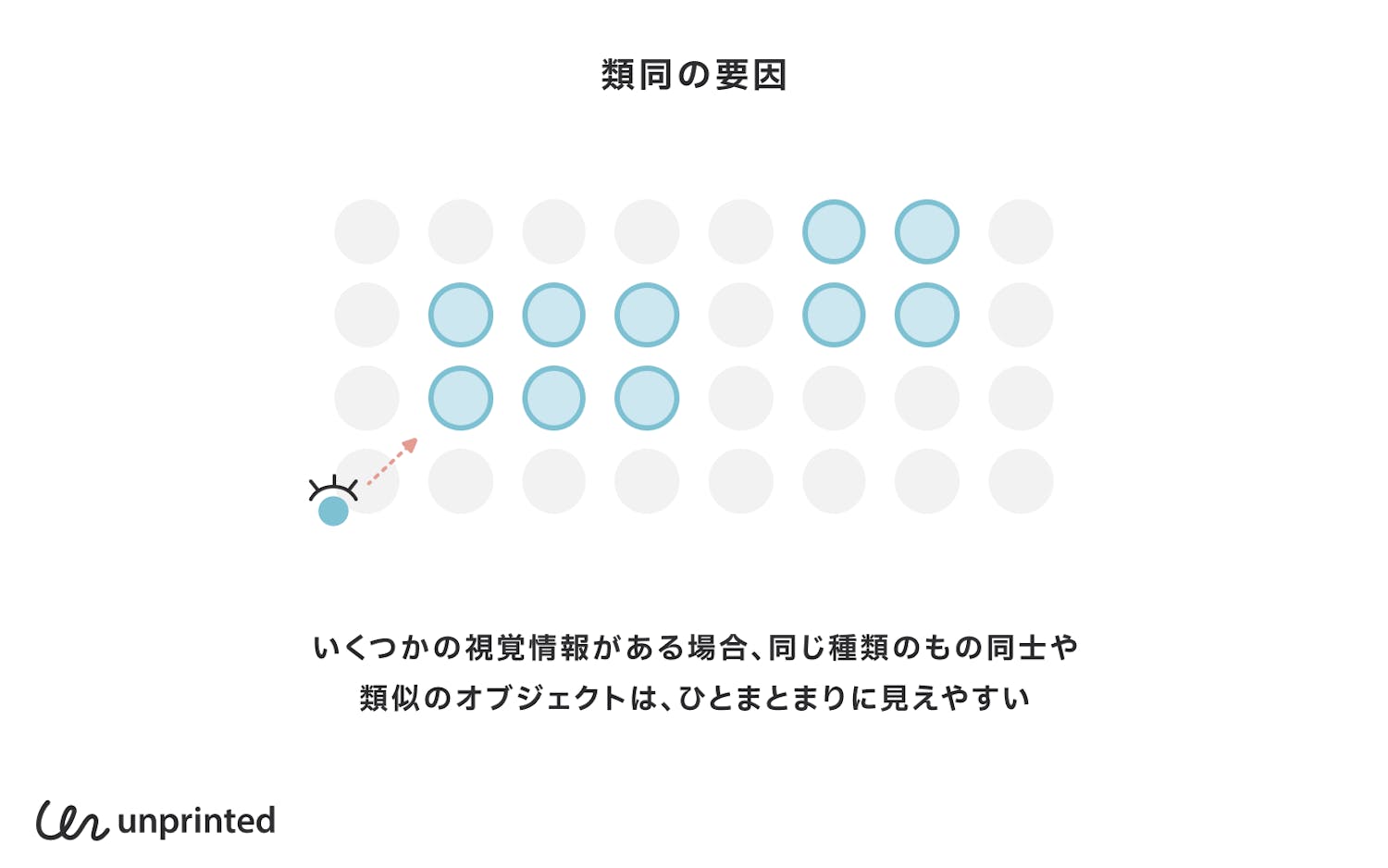

類同の要因

いくつかの視覚情報がある場合、同じ種類のもの同士や類似のオブジェクトは、ひとまとまりに見えやすい。たとえば、白い点同士、黒い点同士がまとまったグループとして認知される傾向がある。

閉合の要因

互いに閉じ合っているグループは、ひとまとまりに見えやすい。たとえば、タテ線に短いヨコ線を加えたために、中央のふたつが同じグループであるように認識される傾向がある。

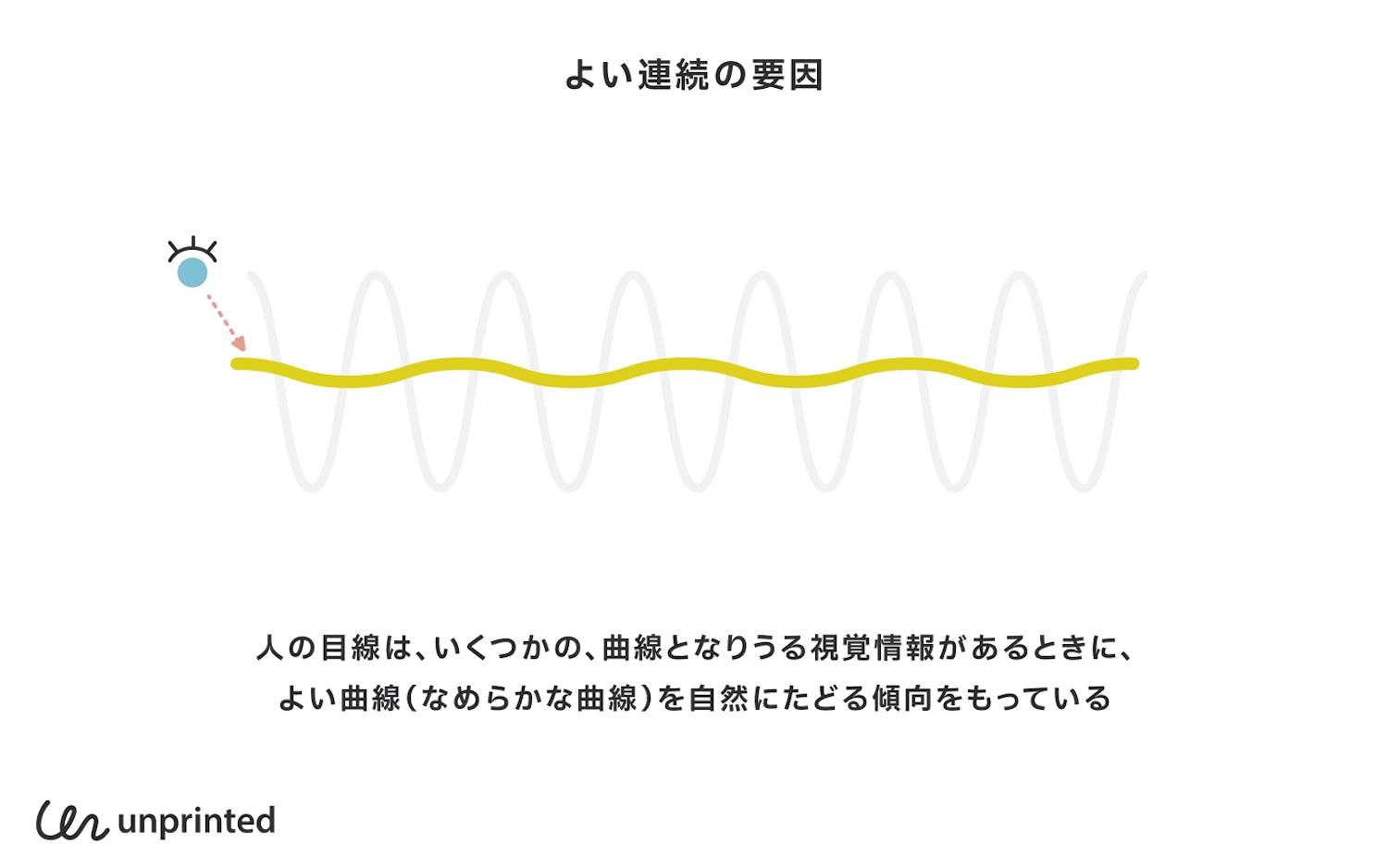

よい連続の要因

人の目線は、いくつかの曲線となりうる視覚情報があるときに、よい曲線(なめらかな曲線)を自然にたどる傾向をもっている。これは関連するものを識別させたいときに役立つ法則。

これらはUIデザインの基本ルール、CRAPとも共通している部分があります。

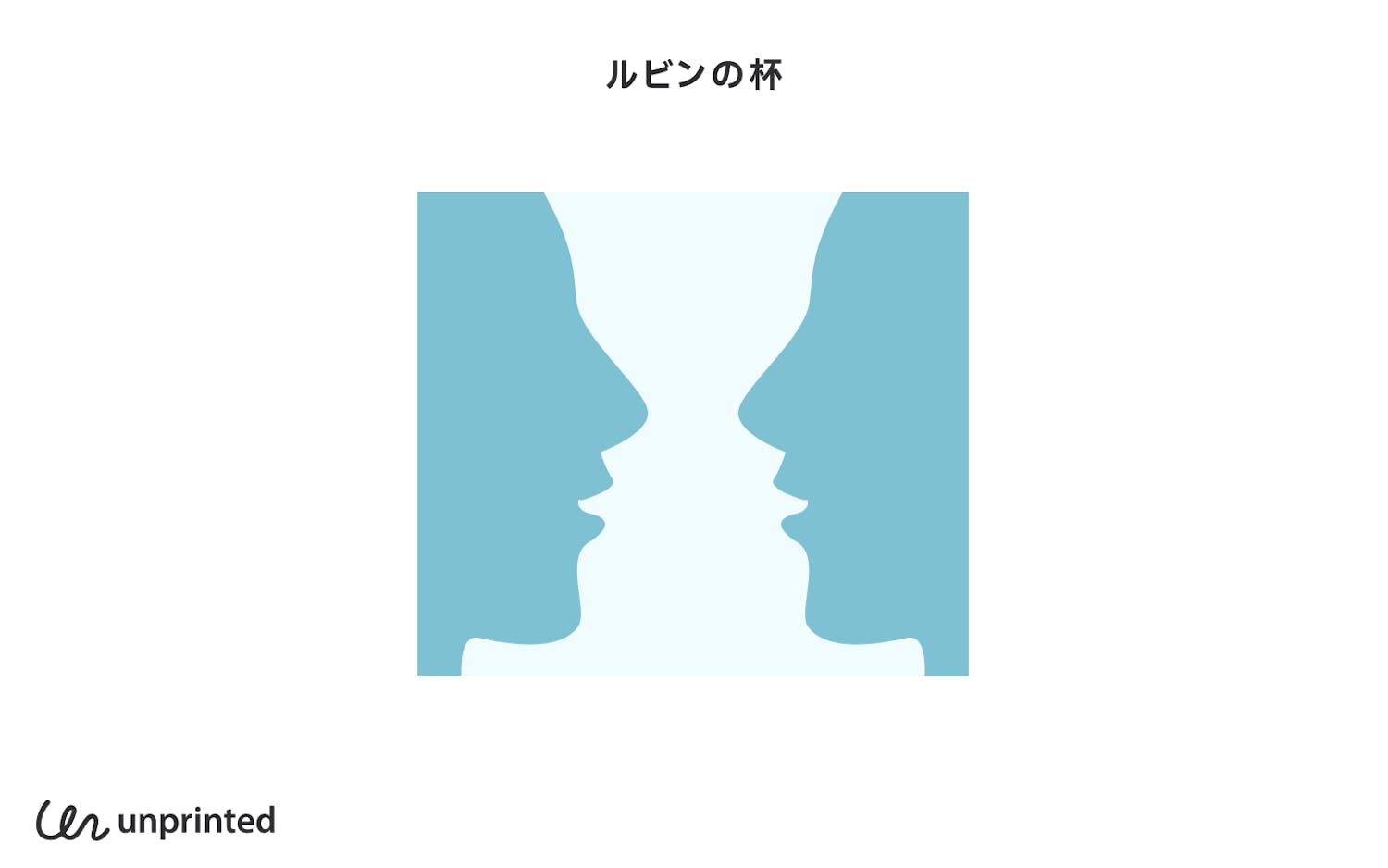

視覚の不思議な法則の代表、図と地

また、ゲシュタルトの法則を語るときに合わせて紹介される例の中に、有名な「ルビンの杯」(Rubin,1921)があります。私たちは何かものを見たり聴いたりする場合、その対象を「図」として、その背景を「地」として区別しています。図と地が入れ替わることで2通りの見え方をする図形を反転図形と呼び、その代表的な例が「ルビンの杯」です。

この絵を見たとき、「ふたつの顔が向き合っている」というゲシュタルトをつくった人は、顔の部分が「図」で、「真ん中の杯に見える部分」を「地」=背景として捉えています。逆に「これは杯の絵だ」と知覚した人は、高杯の部分が「図」で、顔の部分は背景である「地」だと捉えていることになります。また、視点を自分で切り換えて杯と顔を交互に見ることはできても、ふたつを同時に見ることはできません。だま�し絵のようで面白いですよね。しかし、このような錯覚は認知的には負荷にもなるため、デザインの際には図と背景を明確に区別することが大切になります。

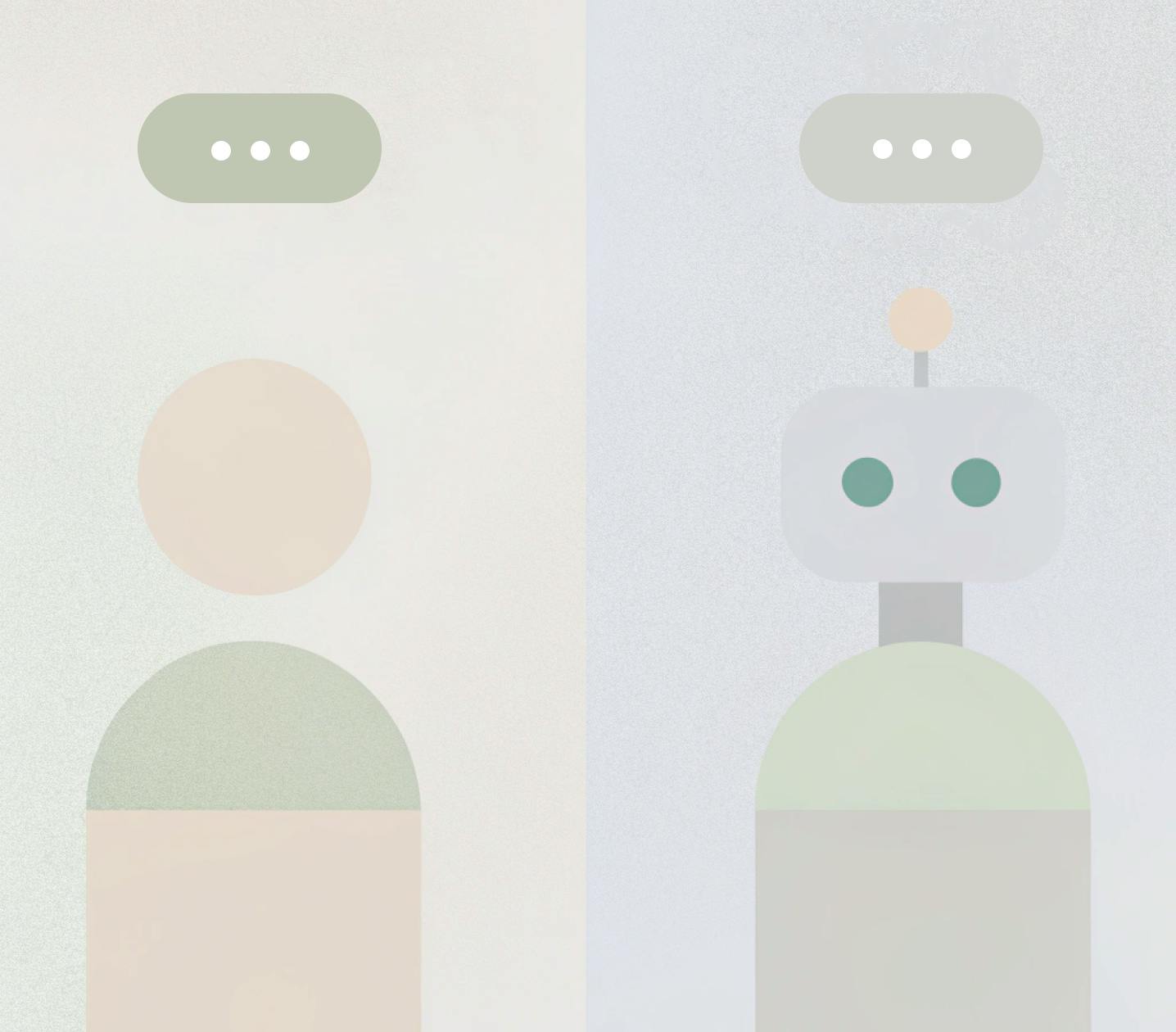

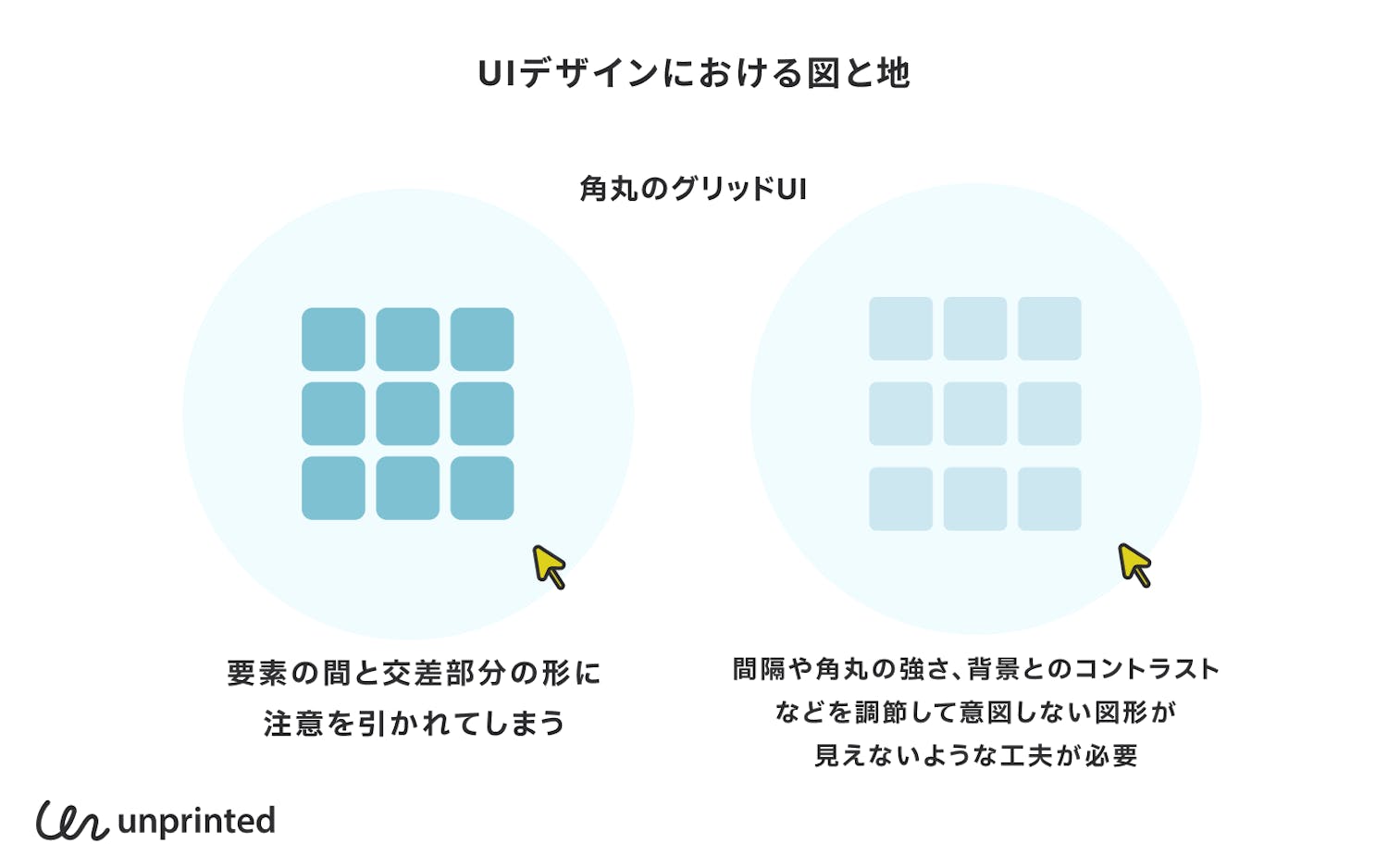

UIデザインにおけるゲシュタルト

UIデザインにおいても、「図と地」のように見る人によって異なるゲシュタルトをつくってしまうようなデザインに注意する必要がある場面があります。たとえば、要素をグリッドやタイル状に並べるような画面は多くのデザイナーがつくったことがあるものだと思います。一見単純なデザインですが、ただ単に要素を並べて角丸をつけると、要素の間の「地」がとても目立ちます。背景とのコントラストが強い場合は、さらに余白の交差部分にグレーの点が見えるという錯視を引き起こします。このように余白部分が不必要に別の図形として強調されてしまうようなデザインは、ユーザーに認知的な負荷を与え、無駄なストレスとなります。UIデザインにおいては、このような「図と地」を避けるように心がけると良さそうです。

まとめ

ちなみに私たちの目は、左右に少し離れた位置についているため、左右の目に映る網膜の像には実際とはズレが生じているとされています。また、心理学者のアドラーは、「人生は、あなたの捉えた�世界でつくられる」(自分の価値観という色のついたメガネを通して世界を見て判断してしまう)と論じています。目に映るものだけが真実ではなく、実は目に映るものも真実とは限りません。また、あなたが見ているものは他の人から見たら、まったく同じには見えていないかもしれません。人の知覚や認知を知ることは、ストレスなく情報を把握できるデザインにもつながります。

参考文献

鹿取廣人(編)・杉本敏夫(編)・鳥居修晃(編)・河内十郎(編)(2020).『心理学 第5版 補訂版』 東京大学出版

仲 真紀子 (2010). 『認知心理学:心のメカニズムを解き明かす』 ミネルヴァ書房

デルタプラス編集部(2020).『教養としての心理学101』デルタプラス

渋谷昌三(2021).『決定版 面白いほどよくわかる!心理学の本』 西東社

ゲシュタルト心理学 『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』 (最終閲覧日2022年11月30日)