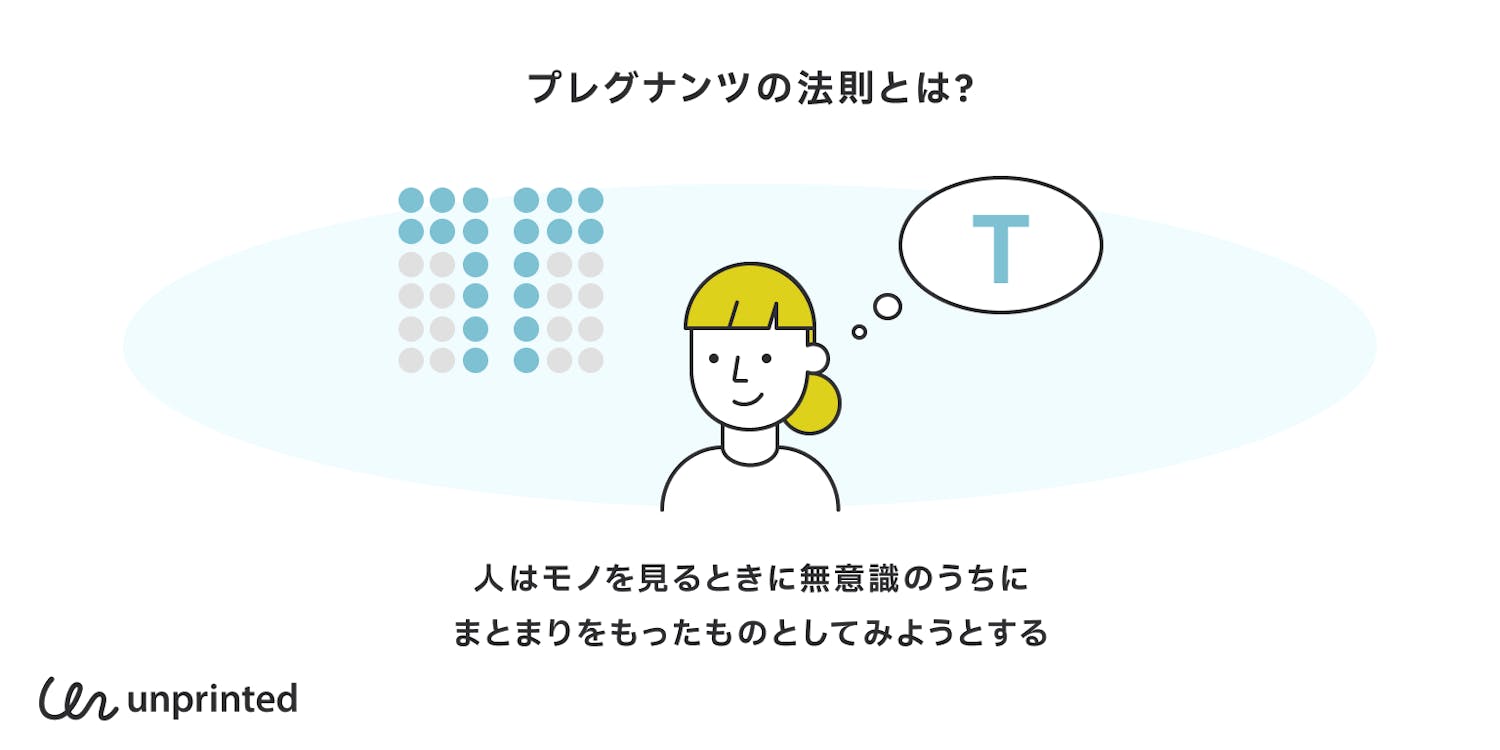

プレグナンツの法則とは?

プレグナンツの法則(Law of prägnanz)とは、チェコ出身のドイツの心理学者であるマックス・ヴェルトハイマーが体系化した人間の知覚現象にお��ける傾向です。プレグナンツはドイツ語で「簡潔さ」という意味をもち、ヴェルトハイマーは「人はモノを見るときに無意識のうちにまとまりをもったものとして知覚する傾向をもっている」と定義しています。プレグナンツの法則はゲシュタルトの法則の流れをくむ概念のひとつであり、代表的なものに近接の法則、類同の法則、閉合の法則、よい連続の法則などがあります。そしてこれらの現象は群化と呼ばれています。

私たちが知覚している世界は、実は外界そのままの姿ではありません。人の脳は視覚や聴覚を通して、頭の中でまとまりのある構造をつくって認識する機能を備えています。ゲシュタルトの法則やプレグナンツの法則は、人がどのように図や文字を捉えるのかを洞察する手がかりにもなるのです。

ヴェルトハイマーが行った実験

このプレグナンツの法則はヴェルトハイマーがゲシュタルトの法則について考察している際に発見されました。与えられた図形に対してできるだけよい形として知覚する傾向が存在することを見出し、さらに細かく体系化したのです。ヴェルトハイマーが行った実験は次のように展開されました。

被験者には、当時フランクフルト大学でヴェルトハイマーの助手をしていたケーラーとコフカ、コフカ夫人の3人が協力しました。さまざまな図形を提示することにより、直感的に理解させるという実験的な手法が用いられました。被験者に細い線と太い線を提示すると被験者には線が拡張するように見えたり、水平線と45度の斜めの線を連続して提示すると、線が動いているように見えたりするなど、物理的にも現実的にも存在しない動きが見えるという現象が生じました。ヴェルトハイマーはそれらを仮現運動、ファイ現象などと呼びました。そのようにしてヴェルトハイマーが見出したプレグナンツの法則から、前述した代表的な4つを紹介します。

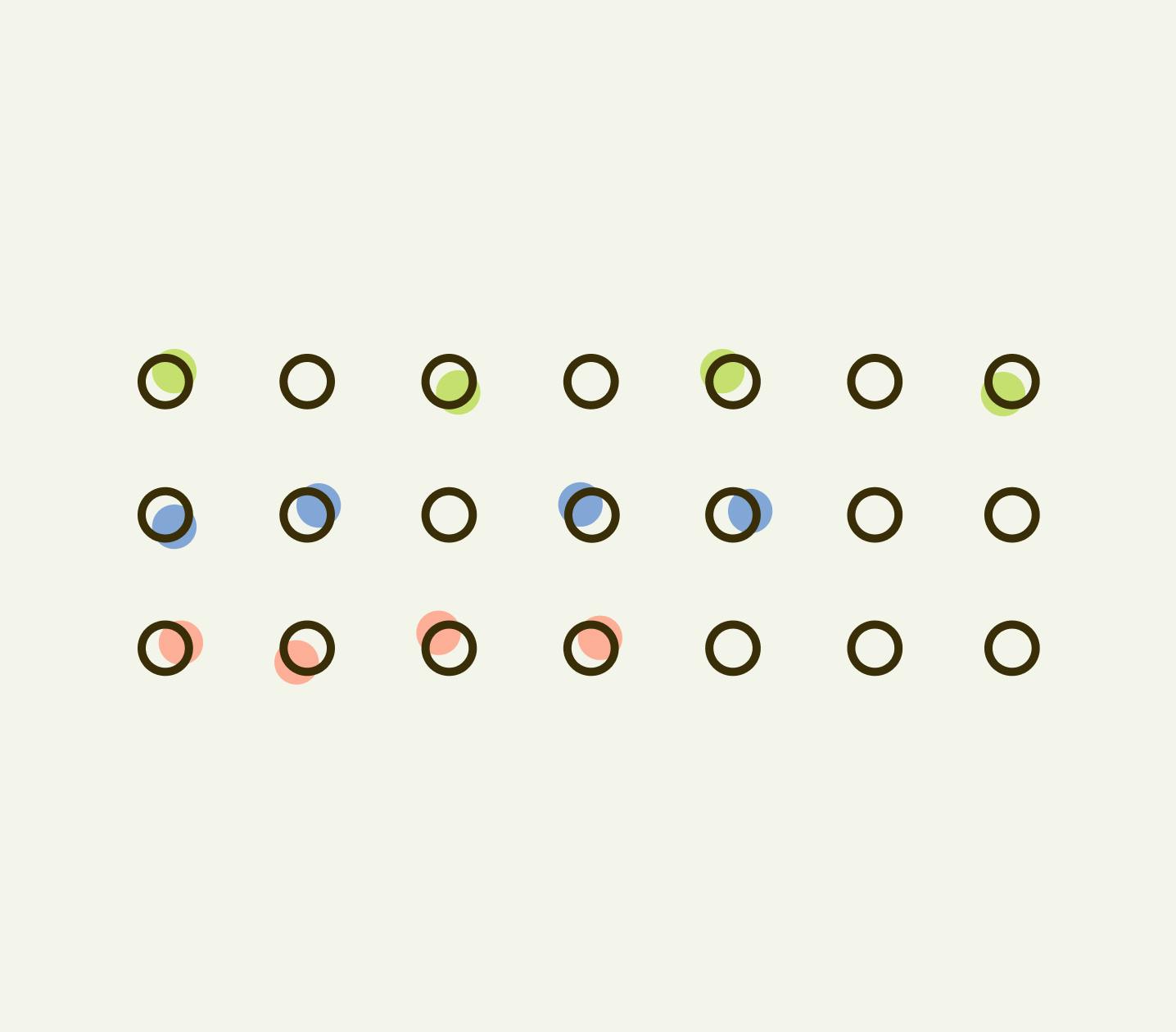

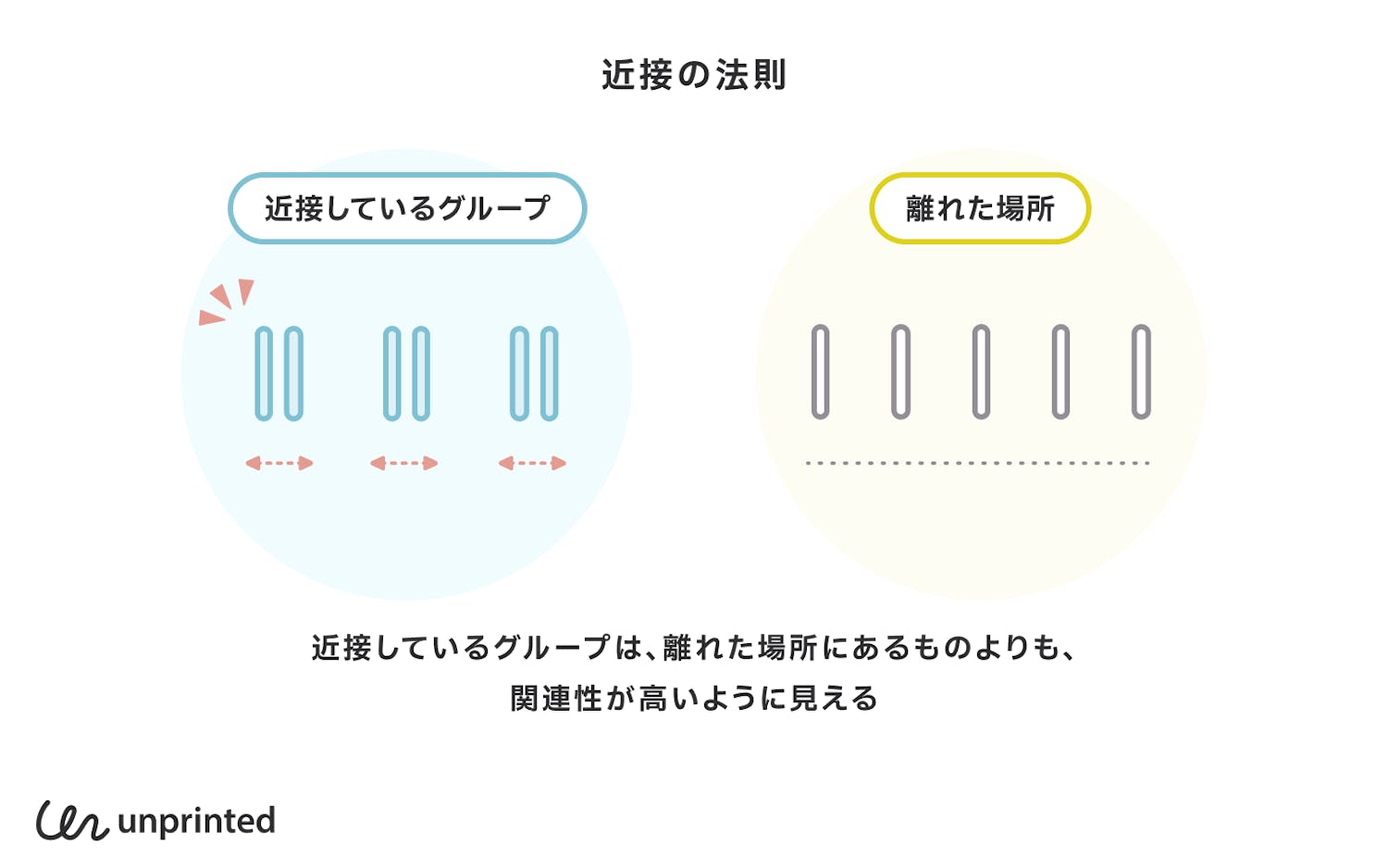

近接の法則

近接しているグループは、離れた場所にあるものよりも、関連性が高いように見える。たとえば、近くにある2本のタテ線同士がまとまったグループとして知覚される傾向がある

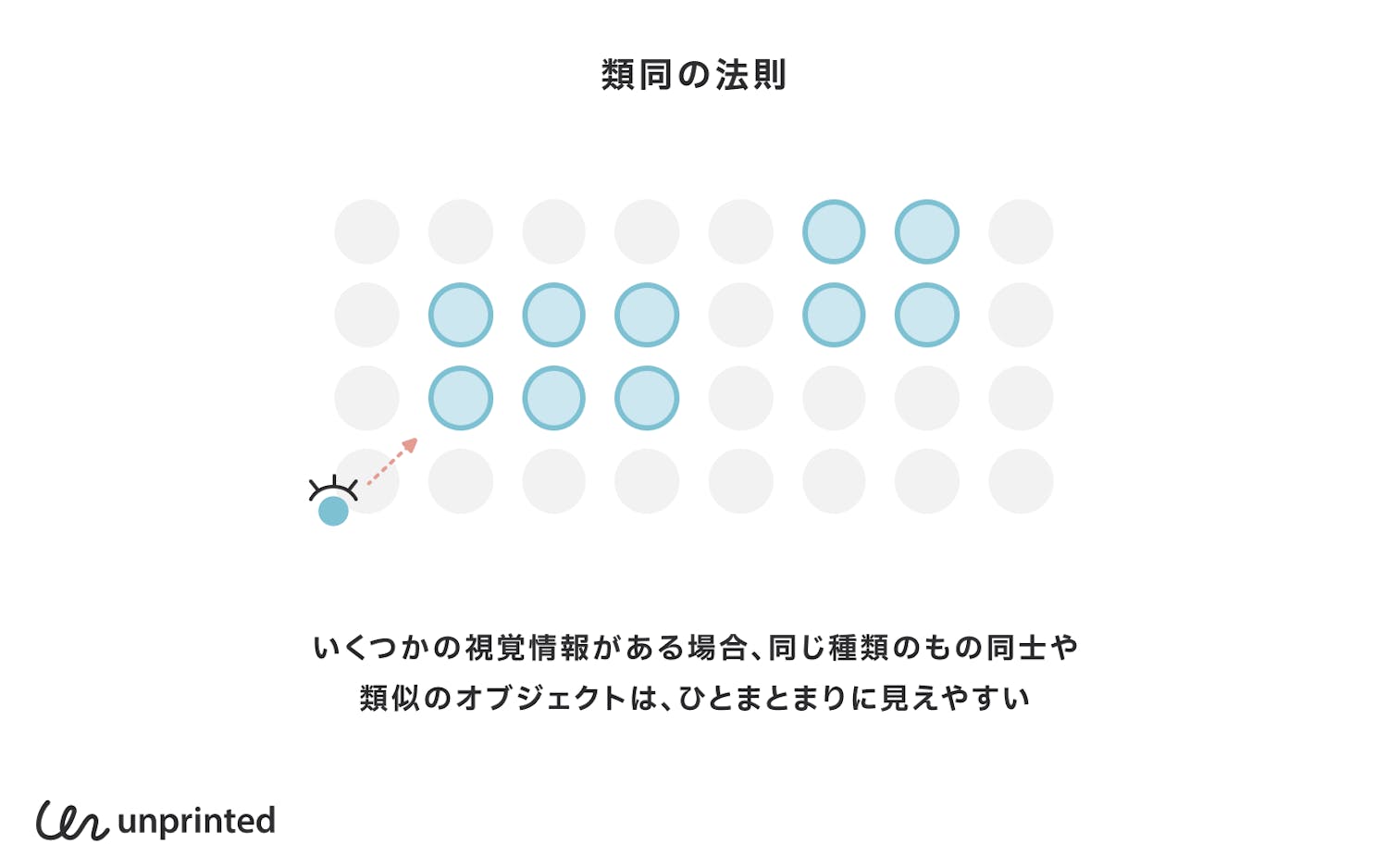

類同の法則

いくつかの視覚情報がある場合、同じ種類のもの同士や類似のオブジェクトは、ひとまとまりに見えやすい。たとえば、白い点同士、黒い点同士がまとまったグループとして認知される傾向がある

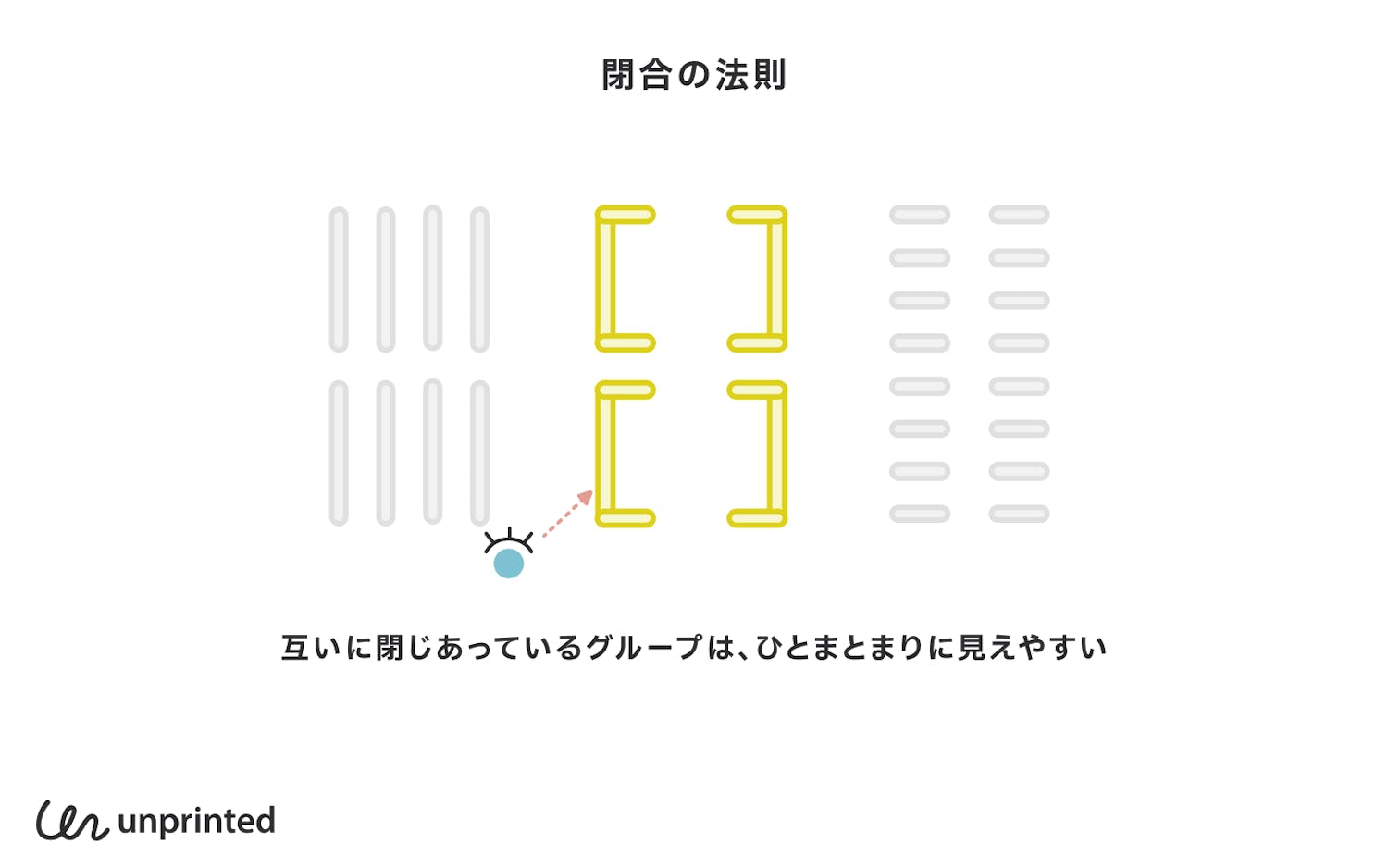

閉合の法則

互いに閉じ合っているグループは、ひとまとまりに見えやすい。

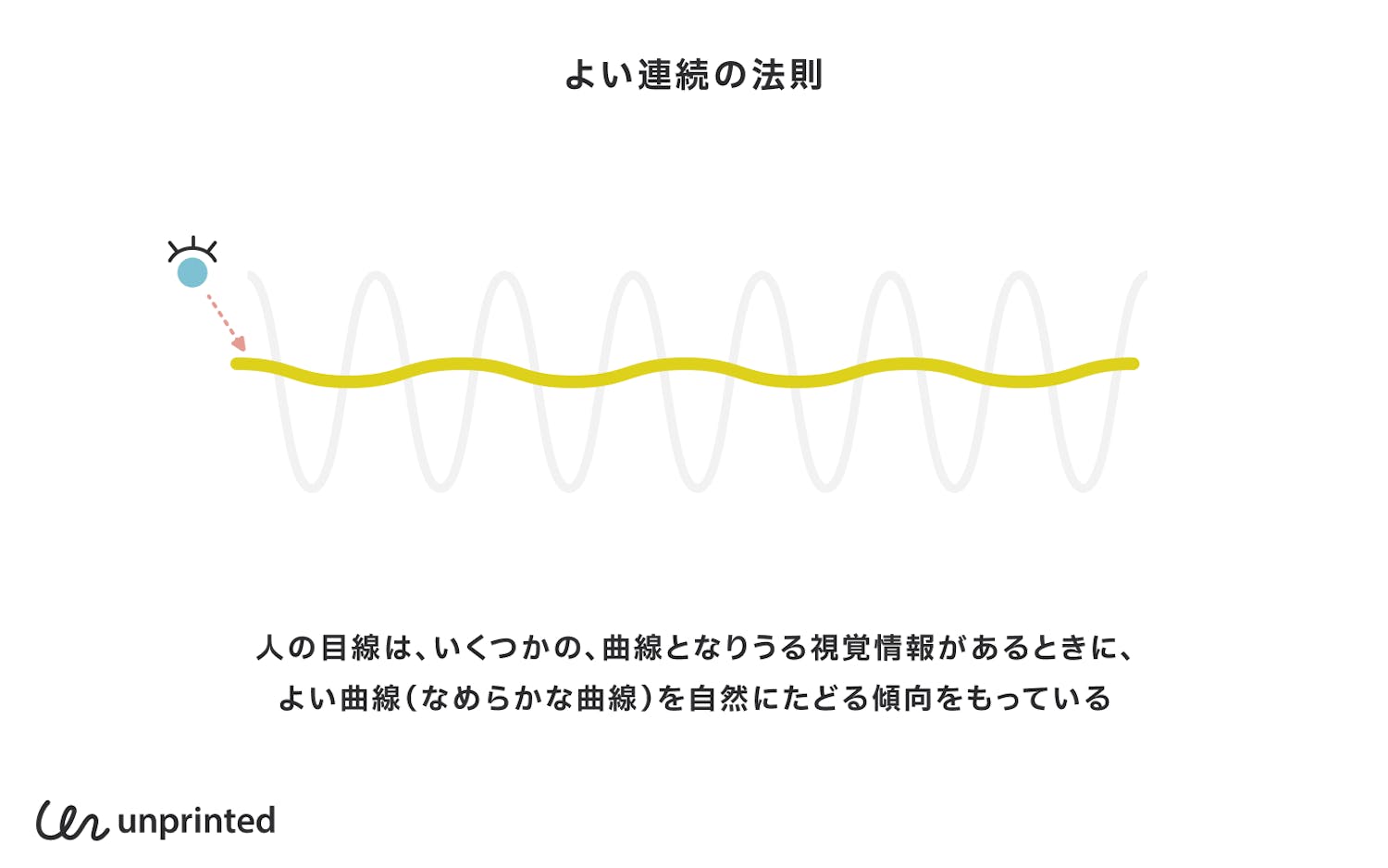

よい連続の法則

人の目線はいくつかの曲線となりうる視覚情報があるときに、よい曲線(なめらかな曲線)を自然にたどる傾向をもっている。関連するものを識別させたいときに役立つ法則

これらは主に視覚や知覚による現象ですが、その後の研究により記憶や学習、�思考などにも当てはまることが示されました。ヴェルトハイマーの提唱したプレグナンツの法則は人間が知覚で感じとる情報を整理分類し、わかりやすく認識するためのセオリーとして導いたことに意味がありました。近接や類同などの法則がユーザーインターフェース設計のベースとなる原則に応用されているのはそのためです。

眺望や景観にも影響するプレグナンツの法則

都市の景観の魅力とプレグナンツの法則による「まとまり」の関係性について検討した研究があります。人が高い場所から都市を眺望したときにどのような箇所に魅力を感じ、それは「まとまり」と関係があるかどうかを検討したものです。

建築を学ぶ大学生を被験者にして行った実験は下記の通りです。

実験対象地において魅力に感じる眺望の構図を自由に選んで素描する

実験対象地を写したパノラマ写真を提示して、魅力的な箇所とまとまりを感じる箇所を丸囲みして分布図を作成する

魅力に感じる箇所を選んだ理由を自由に記述し、そこから魅力の条件を抽出する

魅力箇所とまとまりを感じる箇所の一致が最も多いことから、まとまりを形成することが眺望景観の魅力を引き出す大きな条件であると考察された

(松本直司・石川翔一・杉本隆典 (2013). 「高所からの都市眺望景観における魅力とプレグナンツ」より)

ちなみに被験者たちが魅力を評価した箇所は超高層ビルなどの「建物」が最も多かったとのことです。周囲と比較して突出した高さがあるため「まとまり」としても認知されやすかったのかもしれません。

まとめ

人がもつ知覚の傾向である��プレグナンツの法則についてまとめました。人の知覚や認知を知ることは、見やすいデザインや視線誘導を助けるビジュアルの基本であり、ストレスなく情報を把握できるデザインにもつながります。

参考文献

ゲシュタルト心理学 『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』 (最終閲覧日2022年11月30日)

鹿取廣人 (編)・杉本敏夫 (編)・鳥居修晃 (編)・河内十郎 (編) (2020). 『心理学 第5版 補訂版』 東京大学出版

松本直司・石川翔一・杉本隆典 (2013). 高所からの都市眺望景観における魅力とプレグナンツ 日本建築学会計画系論文集, 78 (689), 1543-1549.