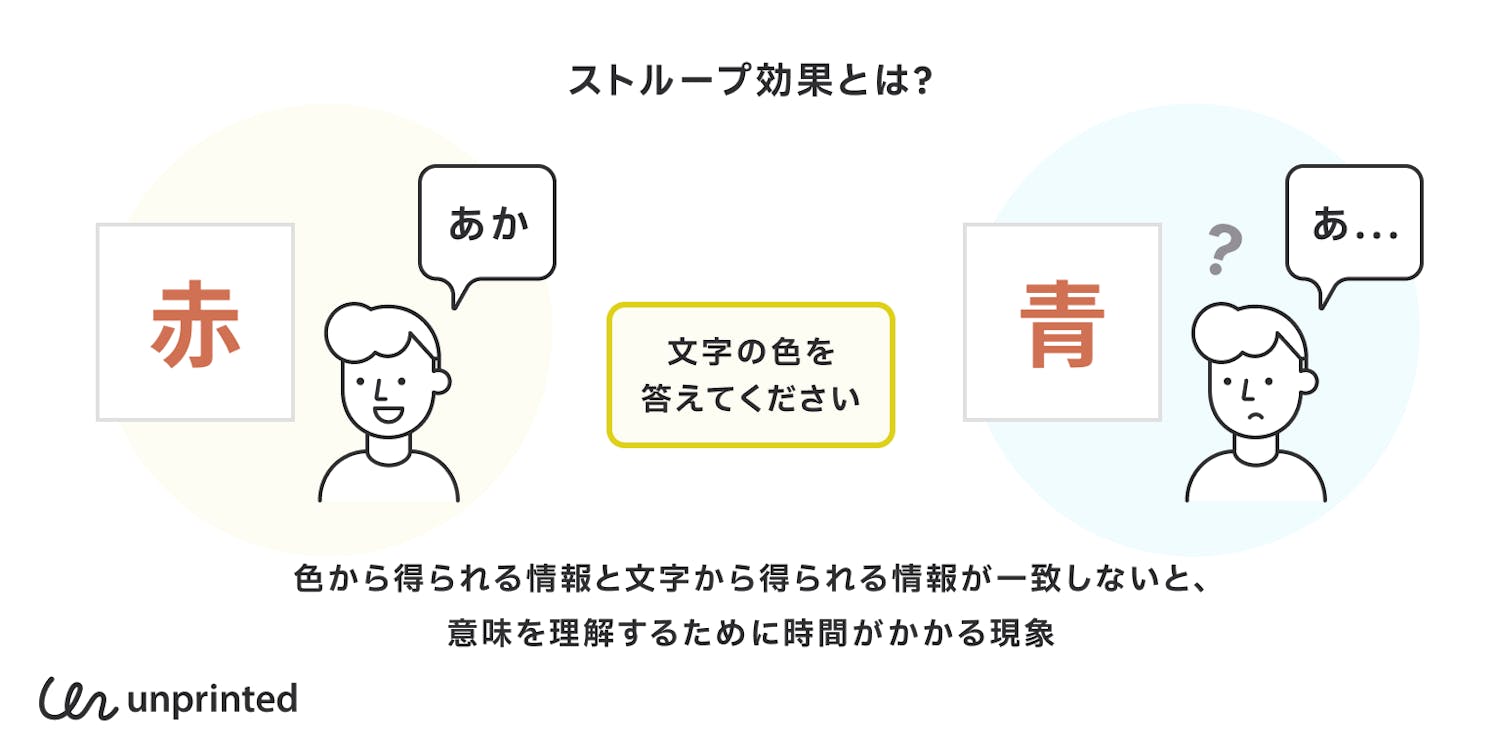

ストループ効果と、逆ストループ効果とは?

ストループ効果(stroop effect)とは、色から得られる情報と文字から得られる情報が一致せずにくい違って表示されている場合、情報を処理して理解するために時間がかかり、すぐに反応することが難しくなる現象のことです。

たとえば赤インクでプリントされた「赤」という文字を呈示されて、「文字の色を答えてください」と聞かれたら、私たちはすぐに「赤です」と答えることができるでしょう。しかし、赤インクでプリントされた「青」という文字を呈示されて、文字の色を答えようとする場合には、文字と色が一致している場合に比べて直感的に理解して反応することが難しくなり、どうしても時間がかかってしまいます。同様に、色ではなく文字のほうを読もうとする場合にもやはり反応が遅くなってしまうという現象が起こり、こちらは逆ストループ効果と呼ばれています。

ストループが行った実験から見えてくること

このストループ効果はアメリカの心理学者のジョン・リドリー・ストループによって1935年に報告されました��。ストループが行った実験は以下のようなものでした。

被験者にあらかじめ「これから文字の書かれた紙を見せます。書かれている文字の意味ではなく、文字の色を答えてください」と伝えておく

被験者に緑色で「赤」という文字を書いた紙を見せる

被験者が求められているのは「緑」という回答。しかし文字の色と意味が一致している場合(緑色で緑と書いてある場合)と比べて、文字の色と意味がくい違っている場合のほうが、答えるまでに時間がかかる傾向が示された

同様に、「文字の表す意味を答えてください」という課題を出したところ、文字の色と意味が不一致であるためか、やはり回答までに時間がかかる傾向が示された

ストループの実験では、文字の意味と文字の色が一致している場合に比べて�、不一致であるときのほうが、文字の意味や色に対する反応が遅れてしまうという傾向が示されました。このような反応が生じる背景にはどのような要因があるのでしょうか。

異なる情報の処理が干渉しあう背景

認知心理学的な見地から考えてみたとき、これらの現象は下記のような情報処理間の干渉によって説明ができます。

干渉の種類

文字情報から色の認知への干渉…ストループ効果

色情報から文字の認知への干渉…逆ストループ効果

反応が遅れる原因として推測されていること

色彩の情報とそれを表す言語の情報が密接に結びついているため →どちらかの情報レベルを使って答えようとすると、もうひとつの情報が邪魔をして互いに干渉しあい、理解するのに時間がかかる

意味の異なる情報が同時に呈示されたため →色と文字では概念が異なるため、刺激を知覚する処理に時間がかかる

矛盾する情報が同時に入って来たため →つじつまの合わない情報処理に対処するため余分な負荷がかかる

色を答えるという反応が遅れる原因 →人は書かれている文字を自動的に読んでしまうため、色への注意が阻害されてしまう

色から得られる情報と文字から得られる情報が一致しない場合、なぜその情報を理解するのに時間がかかってしまうかの原因として、認知心理学の世界でいわれている情報処理間の干渉についてまとめてみました。

私たちは日常生活において絶えず、視覚や聴覚、嗅覚、触覚などの感覚を通じて、さまざまな刺激にさらされています。しかし、いつどんなときもそのすべてを感じ取ってすべてに対して応答しているわけではありません。かといって、選択的注意によって選択されなかった刺激情報が、完全に排除されてしまうというわけでもありません。置かれている状況や要求されている課題に従って刺激や情報を選択し、その人にとって重要だと認識された情報があればそれのみに注意を向けるという選択的注意が発動される場合もあるのです。たとえば聴覚の例では、雑音の多いパーティ会場で、相手の言葉や自分の名前を脳が無意識のうちに情報処理をして聞きわけることのできる、カクテルパーティ効果などがそれにあたります。

こうした観点から考えてみると、ストループ効果の研究は、人間の注意力、特に意識的に特定の事柄に注意を向ける“選択的注意”の領域の研究であると位置づけることができます。ふたつの異なる刺激が目の前に呈示されたとき、どちらか一方の刺激に選択的に注意や関心を向けると、なぜもう片方の刺激がスルーされてしまうのかのヒントが見えてきます。

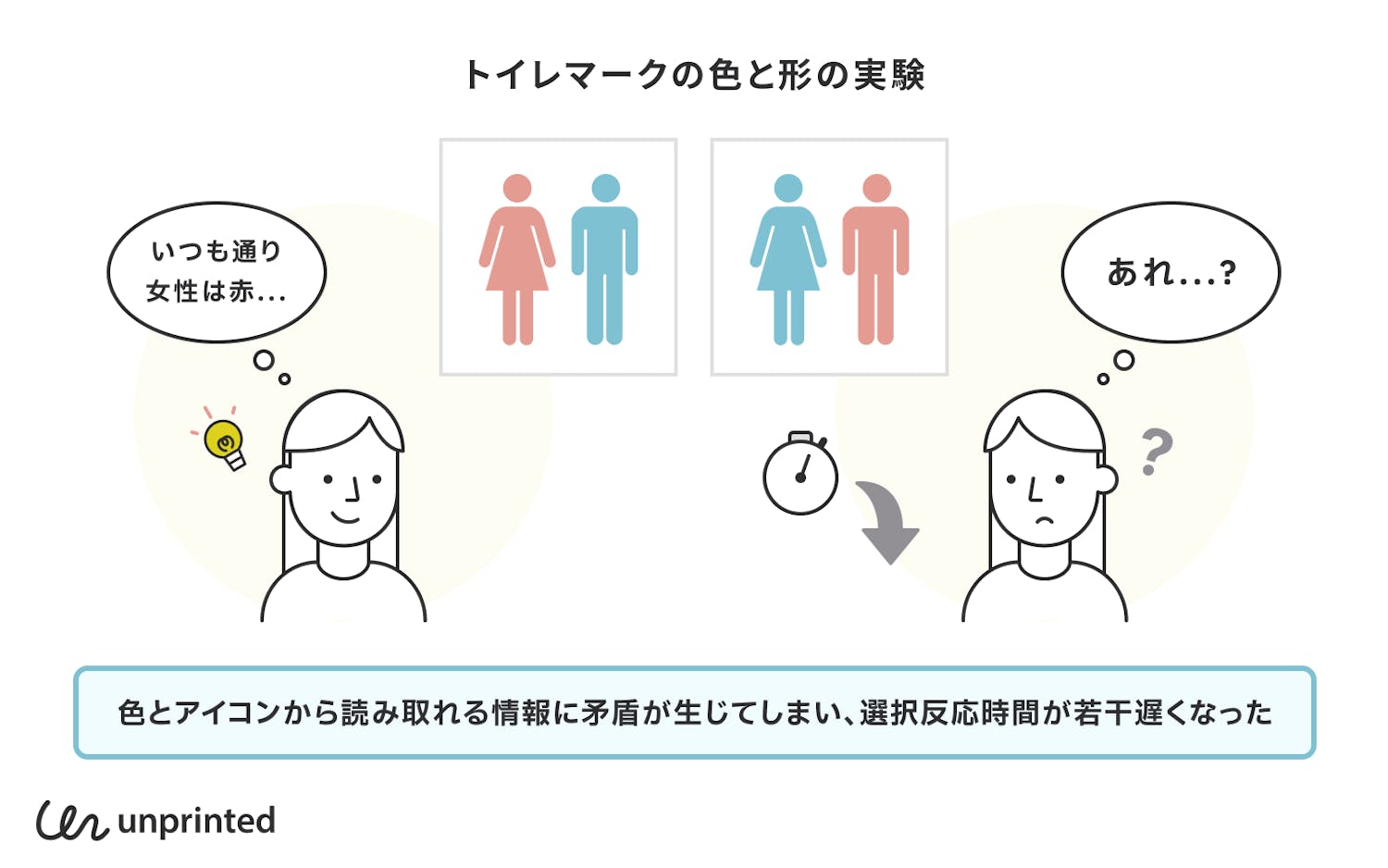

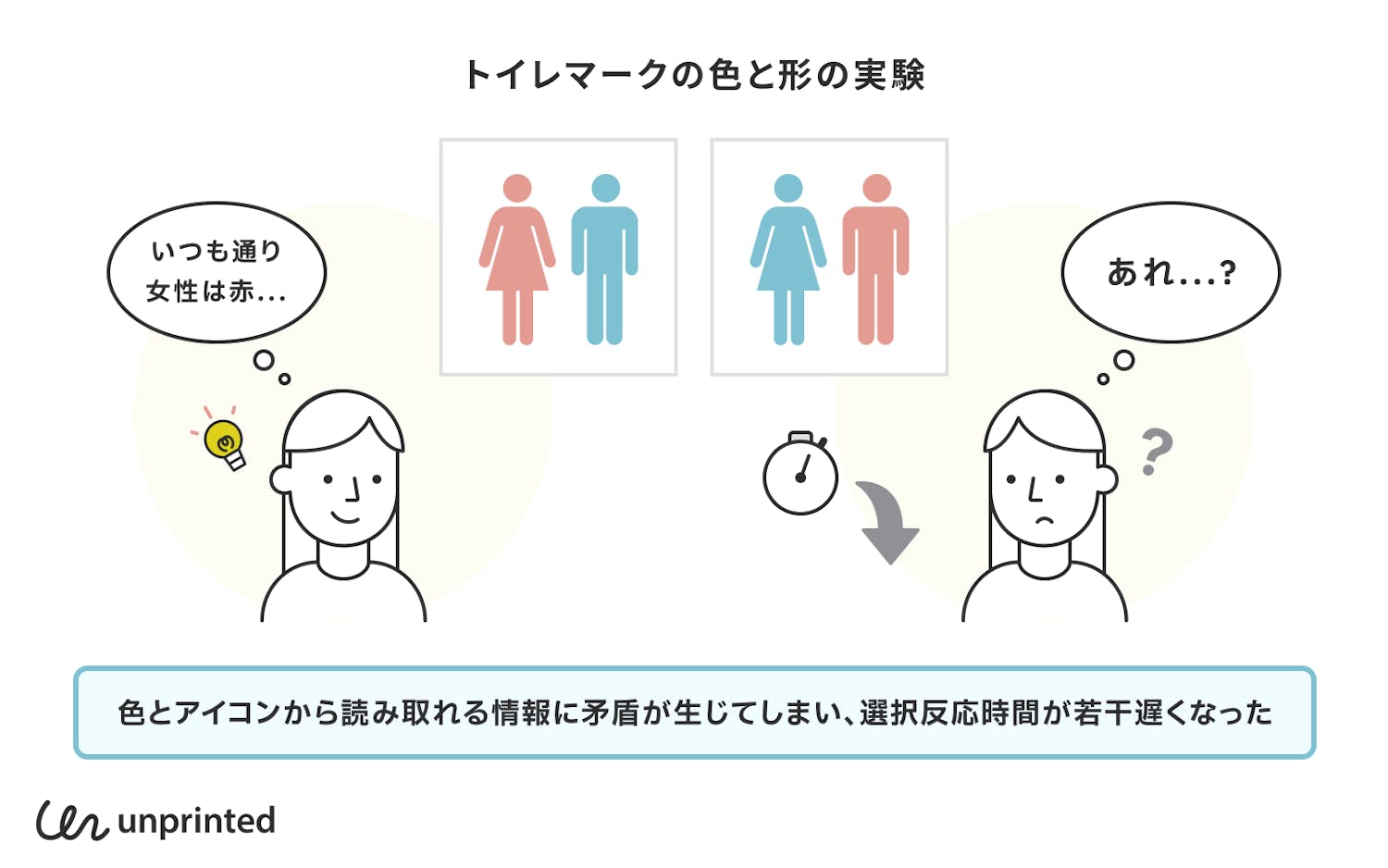

トイレマークの色と形の実験

このように人の認知は、選択的注意に左右される部分が少なくないため、確実に伝えたいメッセージは受け手の想像を裏切らないように、わかりにくい文字や色を用いないことが推奨されます。日常生活の中でストループ効果や逆ストループ効果を生じさせないためには、ミスリードをしない明確なデザインや表示方法が大切になってくるのです。

実際に、トイレマークの性別のアイコンを男性のマークを赤、女性のマークを青にしたことでストループ効果が生じてしまい、正しい理解までに時間がかかったという日本の実験もあります。実験の概要は以下のとおりです。

被験者は、左右に並べられた一対のトイレマークから、その都度指定された性別を表すほうを選択する

マークの形に基づいて選択させる形選択課題�と、マークの色に基づいて選択させる色選択課題の両方が全参加者に実施された

色とアイコンから読み取れる情報に矛盾が生じてしまい、選択反応時間が若干遅くなった

(トイレマークの性別認知における色と形-男女ペア提示からの選択におけるストループ様効果-より)

まとめ

文字の意味と文字の色が不一致である場合、正しく理解するまでに時間がかかってしまうというストループ効果と、逆ストループ効果についてまとめました。ストループ効果は今日では、認知心理学や認知神経科学の領域などにも多くの知見をもたらしている現象です。ストループ効果を知ることで人のもつ選択的注意についての理解も促進することができます。ストループ効果から一歩踏み込んで、ユーザーがどのような特定の刺激に対してどのように選択的に反応するか調査してみると、また興味深い気づきがあるかもしれません。

参考文献

ストループ効果『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(最終閲覧日2023年9月20日)

服部雅史・小島治幸・北神慎司 (2022). 有斐閣ストゥディア『基礎から学ぶ認知心理学 人間の認識の不思議』 有斐閣

デルタプラス編集部 (2020).『教養としての心理学101』デルタプラス

鹿取廣人(編)・杉本敏夫(編)・鳥居修晃(編)・河内十郎(編) (2020).『心理学 第5版 補訂版』 東京大学出版

仲 真紀子 (2010). 『認知心理学:心のメカニズムを解き明かす』ミネルヴァ書房

渋谷昌三 (2021).『決定版 面白いほどよくわかる!心理学の本』 西東社

松野 隆則・植本 彩香(2012). トイレマークの性別認知における色と形-男女ペア提示からの選択におけるストループ様効果- 日本認知心理学会発表論文集 日本認知心理学会 第10回大会, 5-7