長期記憶とは?長期的に保持される特に重要な記憶

長期記憶 (Long-term memory) とは、脳に取り込まれて記憶として保管された情報の中から、特に重要なものが長期的に�保持される記憶として定着したものです。

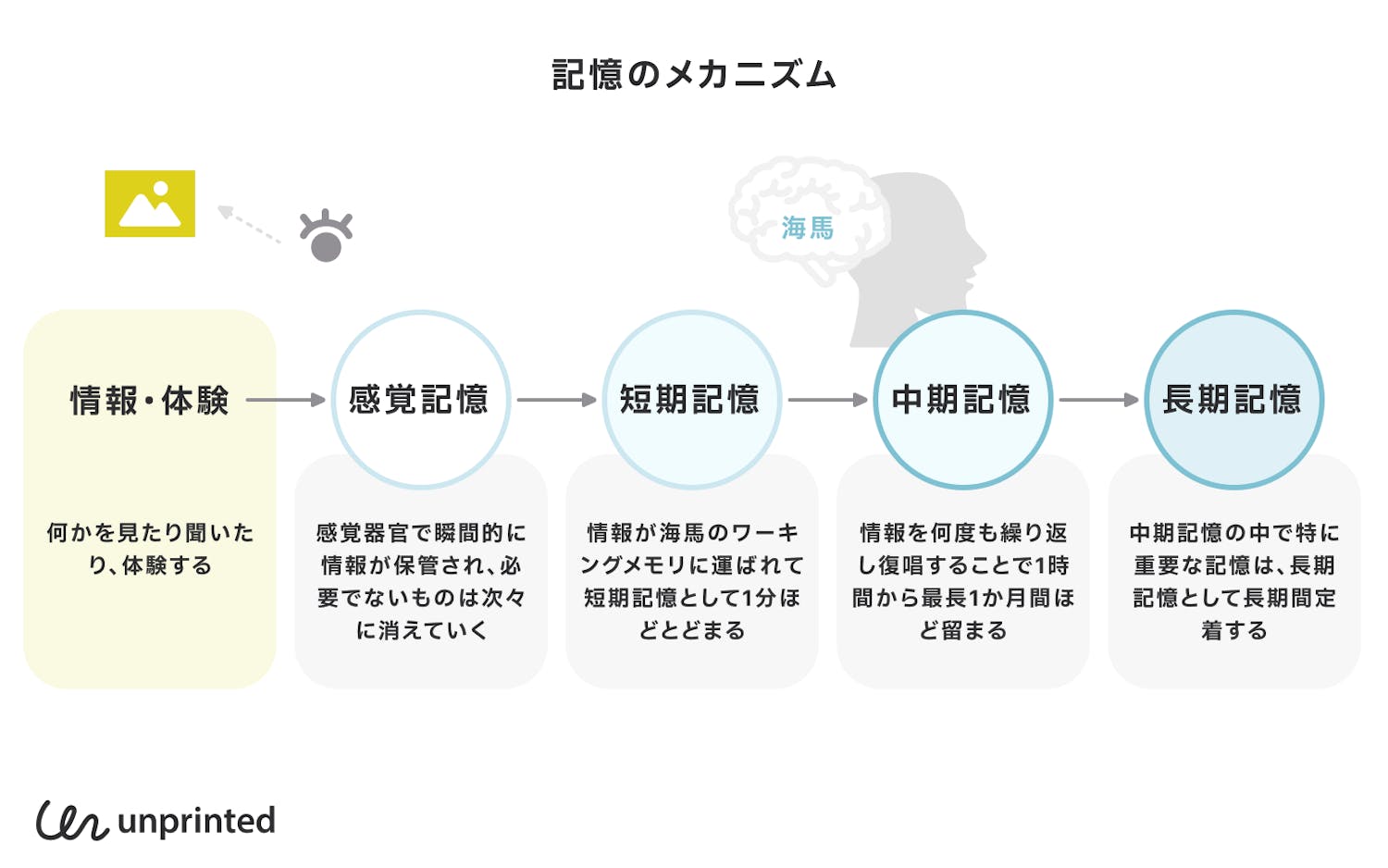

長期記憶はどのようなプロセスを経て生じるのか、記憶のメカニズムの流れから説明しましょう。人は視覚や聴覚などの感覚器官を通じて情報を認識すると、まずは感覚記憶としてほんの一瞬だけ記憶にとどめます。その中から一時的に覚えておきたい情報は海馬に運ばれて1分程度保持される短期記憶として保管されます。次に短期記憶の情報は何度もくり返し思い出したり、すでにある記憶と結びつけるなどの処理がなされることで最大1か月近く記憶にとどまる中期記憶に移行します。

中期記憶に保管された中で特に重要な記憶として選別された情報は脳の記憶の貯蔵庫へ送られて、長期記憶として定着します。ちなみに中期記憶は1か月以内に2回以上思い出して反復しないと長期記憶に移行しません。しかし一度長期記憶に入った情報は半永久的に保持されて、消えることはないといわれています。

記憶の種類「感覚記憶・短期記憶・中期記憶・長期記憶」

記憶の種類にはさまざまな分類のしかたがありますが、認知心理学では 「ものを記憶していられる時間の長さ」によって記憶の種類を分類します。以下に記憶の順番と記憶を保持できる時間をまとめてみました。

入ってきた情報を「感覚記憶」として保管する

情報が海馬のワーキングメモリに運ばれて「短期記憶」としてとどまる

情報を何度もくり返し復唱するリハーサルを行うことで「中期記憶」として1時間から最長で1か月間くらいとどまる

特に重要な記憶は「長期記憶」として記憶する

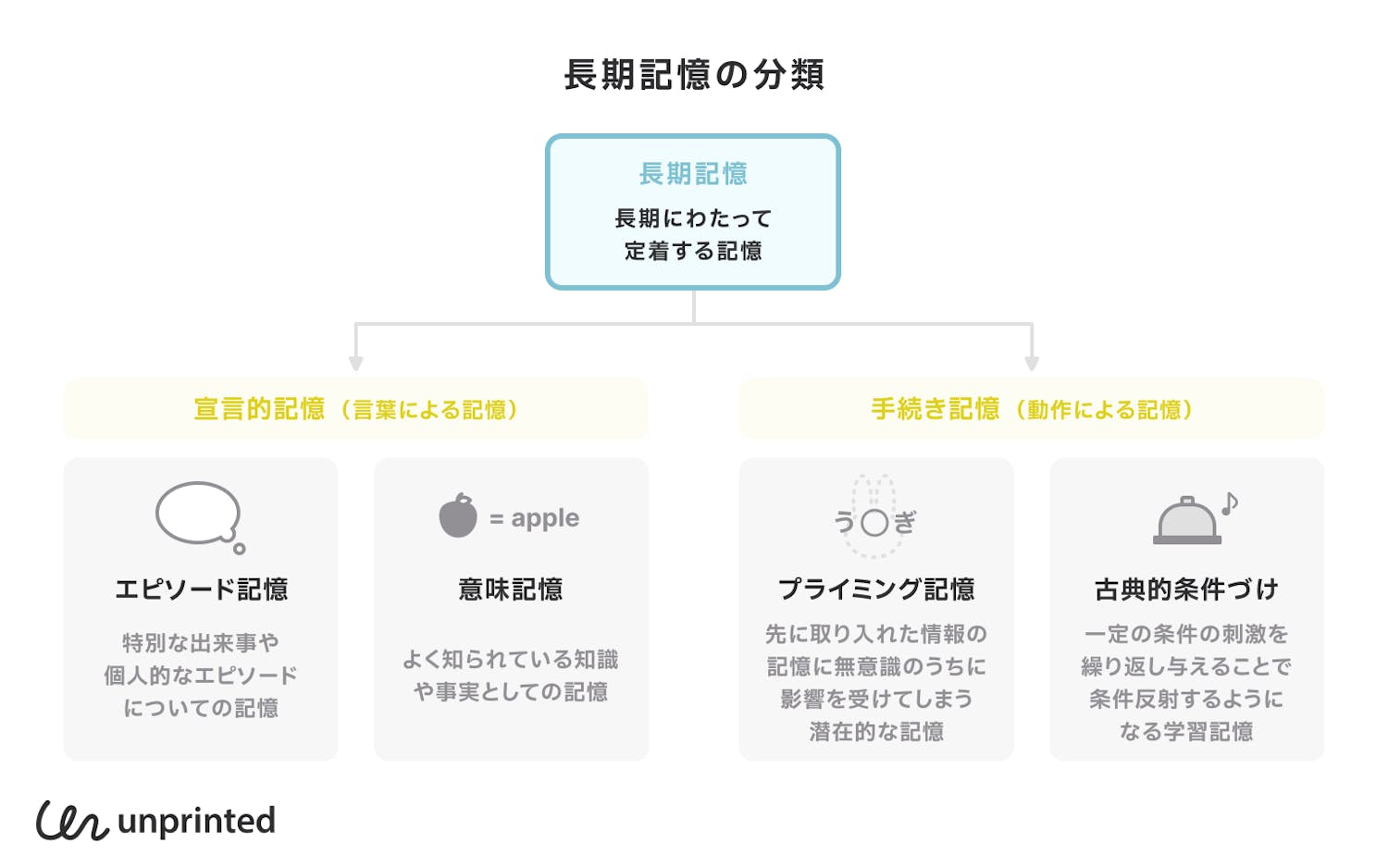

長期記憶は大きく2つに分けられる

記憶にはさまざまな分類のしかたがあります。長期記憶は、言葉によって記憶する「宣言的記憶」と、技能や一連の手続きなどのように動作で記憶する「手続き記憶」の2つに大別され、さらに具体的な記憶の下位分類がそのあとに続きます。エストニア生まれのカナダ人心理学者のエンデル・タルヴィングは、宣言的記憶の中に、エピソード記憶と意味記憶と呼ばれる性質の異なった2種類の記憶が含まれていると提唱しました。

1. 宣言的記憶(言葉による記憶)

言葉による記憶で、「何であるか(what)」について意識的に思い出すことができる記憶。下位分類として、エピソード記憶や意味記憶があります。

エピソード記憶

特別な出来事や個人的なエピソードについての記憶のこと。

- エピソード記憶の例

- 夏の終わりに富士登山をして、金色の朝日に染まる雲海を見た

意味記憶

よく知られている知識や事実としての記憶のこと。

- 意味記憶の例

- アンコールワットはカンボジアにある世界遺産である

2. 手続き記憶(動作による記憶)

動作による記憶で、「どのように(how)」について無意識に思い出すことができる記憶。下位分類として、車の運転や楽器の弾き方、歯の磨き方などに関する「技能学習」のほか、プライミング効果、古典的条件づけなどがあります。

プライミング効果

先に取り入れた情報の記憶に無意識のうちに影響を受けてしまう効果のこと。

- プライミング効果の例

- 「10回言ってゲーム」にひっかかってしまう

古典的条件づけ

一定の条件の刺激をくり返し与えることで条件反射するようになる学習記憶のこと。

- 古典的条件づけの例

- 梅干しの写真を見ただけで唾液が出る

少しでも長く覚えておくための記憶術

苦労して覚えたことに関しては少しでも長く頭にとどめておきたいというのは誰もが願うことです。日常生活で接する膨大な情報をすべて記憶することは不可能ですが、情報を取り込む際に、少しでも長く記憶として保持するために有効な方法がいくつかあります。

基本的に何かものを覚えるときには、静かな場所で意識を集中させて行うこと、何かに関連づけて覚えたり、何度もくり返し復唱するリハーサルをすることが大切です。さらに、意味のあることは意味のないことに比べて記憶されやすいという傾向があります。思い出す際の手がかりをセットにして覚えたり、記憶したい内容を何かに置き換えて手がかりを増やしておくことで、すぐに消えてしまわないインプットに近づけることができます。以下は心理学における「数字などの記憶しにくい材料を覚えやすくするための」代表的な記憶術です。

代表的な3つの記憶術

符号化

意味のない数字や年号などを「意味のある言葉」に置き換えて語呂合わせをつくる方法

- 符号化の例

- 794年 平安京遷都 → 鳴くよウグイス平安京

精緻化

覚えたい情報を言葉に置き換えて「ひとつの文章にまとめる」方法で、物語法とも呼ばれる

- 精緻化の例

- 1492年 コロンブスのアメリカ発見 → 「いよくに(が見えた)」

イメージ化

「視覚的なものに置き換える」方法

- イメージ化の例

- △14 → �いよ

◎14 → いし(石をイメージして置き換えたほうが記憶しやすい)

ほかには、絵画を覚えたいときに、絵を見ているときにその絵画のタイトルの解釈について考えながら覚えるという「生成効果」や、同じ英単語を何度もくり返し書いたり暗唱して覚えたいときに、間に休憩をはさむことで記憶の効率を上げる「分散効果」などがあります。また一般的に感情にからめた情報は記憶されやすい傾向をもっているので、感情にひもづけて覚えることも記憶を定着させるのに有効です。

まとめ

ひとくちに記憶といっても、記憶の種類によって脳内で保たれる長さが違ったり、記憶する対象によって呼び方が変わるなど、思いのほか複雑です。特にさまざまな側面をもつ長期記憶についてまとめてみました。記憶について考えるときには、記憶の種類や特徴をふまえると理解しやすくなります。

参考文献

鹿取廣人 (編)・杉本敏夫 (編)・鳥居修晃 (編)・河内十郎 (編) (2020).『心理学第5版補訂版』東京大学出版

渋谷昌三 (2021). 『決定版 面白いほどよくわかる!心理学の本』 西東社

デルタプラス編集部(2020).『教養としての心理学101』デルタプラス

服部雅史・小島治幸・北神慎司 (2022).有斐閣ストゥディア『基礎から学ぶ認知心理学 人間の認識の不思議』 有斐閣

仲 真紀子 (2010). 『認知心理学:心のメカニズムを解き明かす』 ミネルヴァ書房