プライミング効果とは?経験や情報が認知や行動に影響を及ぼす効果

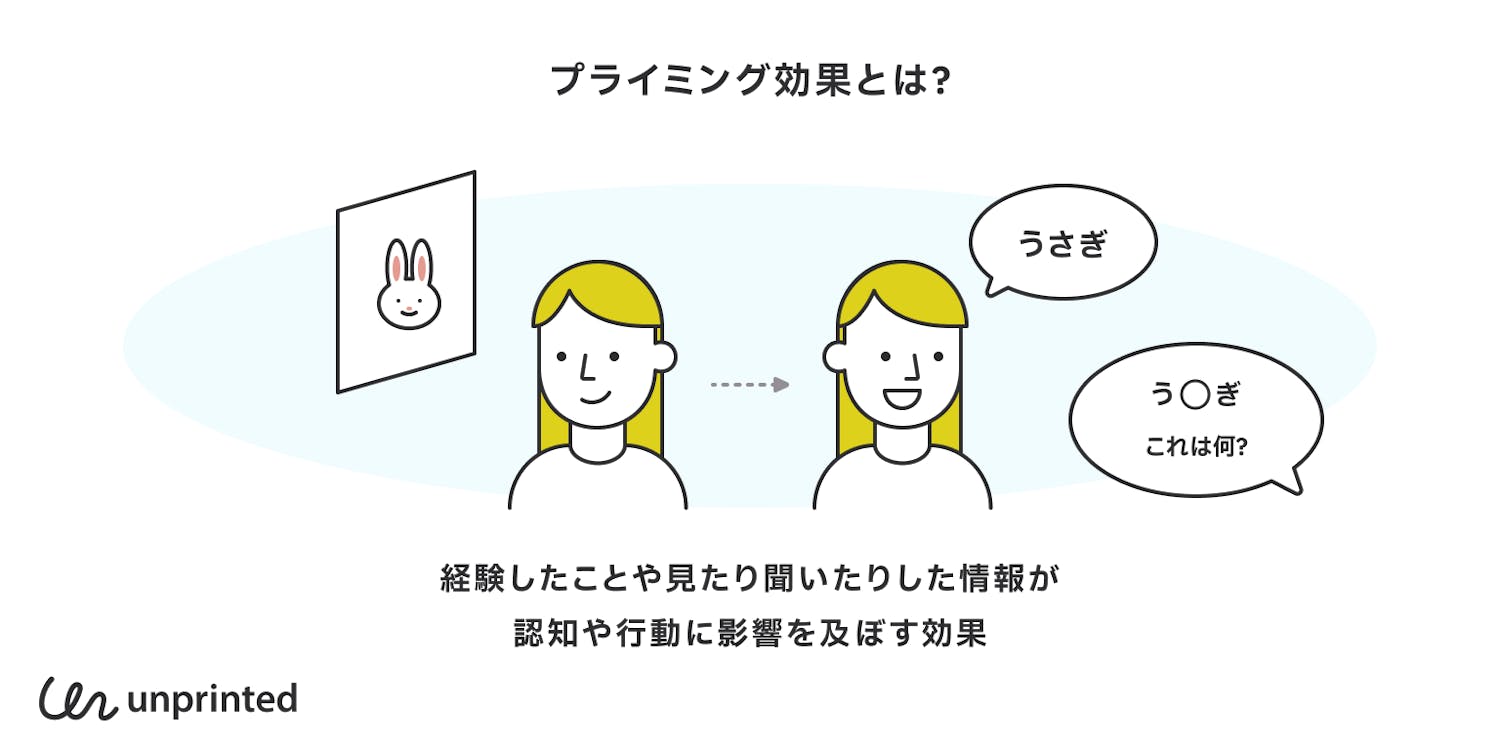

プライミング効果(Priming effect)とは、経験したことや見たり聞いたりした情報が、認知や行動に影響を及ぼす効果のことです。プライミングのもととなる言葉「prime」は「準備する」という意味をもつ英単語で、認知心理学では先に取り入れた情報が潜在的に作用する現象を「プライム記憶」と呼んでいます。先行情報の種類は文字、映像、音楽など多岐にわたり、それらの先行刺激のことを「プライム刺激」と呼び、影響を受ける事柄は「ターゲット」と呼ばれています。

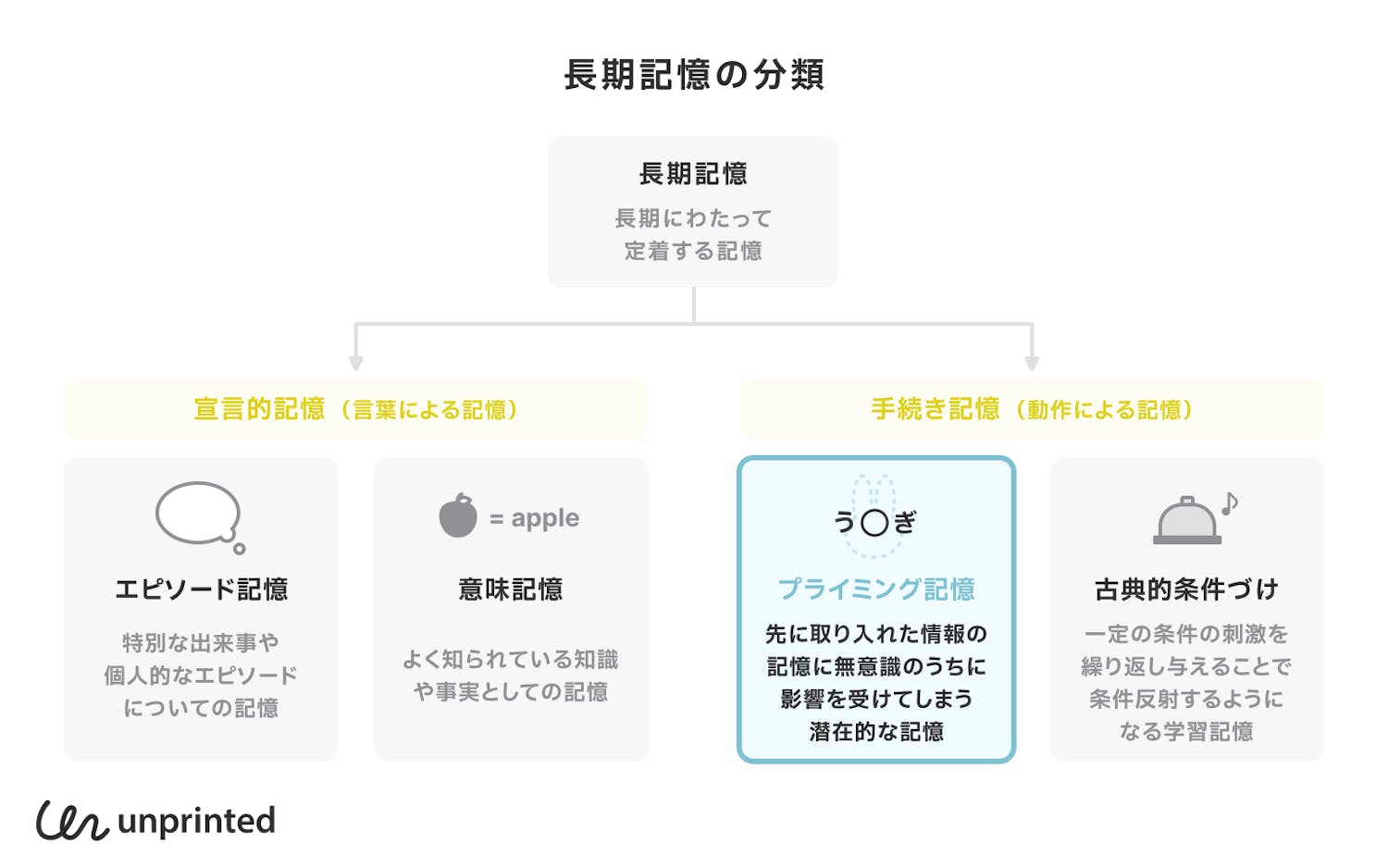

プライミング効果をもたらす「プライミング記憶」とは?

プライミング効果に関する実験方法としては、単語完成課題と呼ばれる潜在記憶テストが代表的です。実験参加者にヒントにつながる資料�などを見せてから、単語の穴埋め質問に回答してもらうといった方法です。たとえば、動物に関する単語をちりばめた文章を読んでもらったのちに、「う○ぎ」の○に当てはまる文字を回答してもらいます。すると大半の人は、うわぎやうなぎではなく「うさぎ」と回答します。それは直前に提示された動物に関する文章がプライム刺激となって、ターゲットである「うさぎ」に結びつくからです。

ちなみに総務省の統計によれば、人が接触する情報の流通量は1996年から10年の間に530倍に増加したと報告されています。誰もが知らず知らずのうちに、プライム記憶やそこから派生するプライミング効果の影響を受けてものごとを認知したり、行動を選択している可能性は決して低くないでしょう。情報過多社会といわれる現代においてプライミング効果は多様な影響をもつといえるかもしれません。

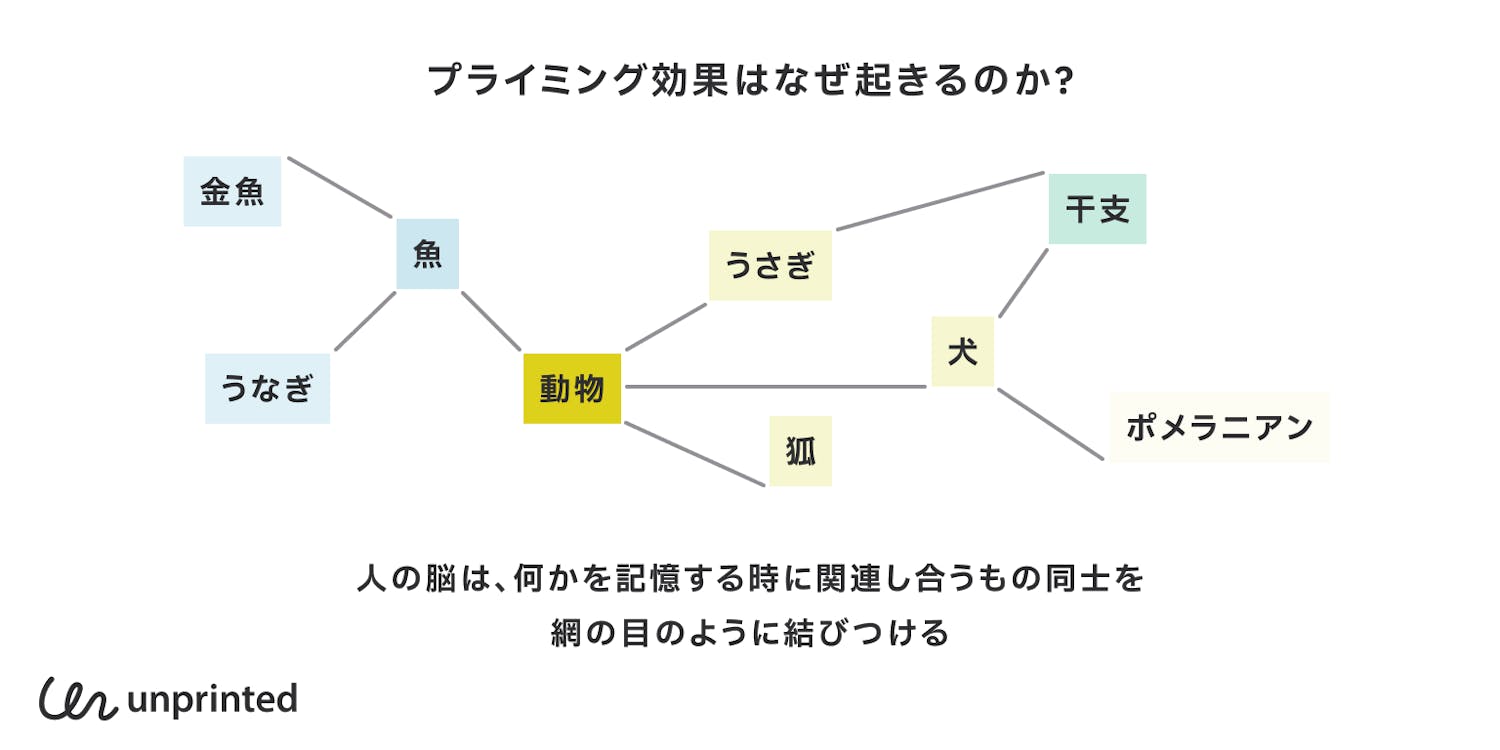

近い関係の情報を結びつける意味ネットワーク

では、プライミング記憶やプライミング効果はなぜ起きるのでしょうか。人間の脳は何かを記憶しようとするときに、「関連し合うもの同士を網の目のように結びつける」機能を備えています。その際、より関連性の高いもの同士が近接することがわかっています。こうした記憶の構造を図式化したものを意味ネットワーク、または活性化拡散モデルと呼んでいます。

たとえば「イヌ」と「ポメラニアン」は動物の名称とその動物の種類であるため、近い関係性にあります。「イヌ」と「干支」は、干支の中にイヌが含まれているので遠くはない関係性です。このように関連性の高い情報同士は近くに結びつきます。

ところが「ポメラニアン」と「干支」にどのような関係性があるのかは、すぐには判断しずらいものがあります。犬と干支に比べてこの2つはやや遠い関係にあるといえるからです。関連性が低くなるほど遠くに結びつけられてしまうため、判断するのに時間がかかってしまう傾向があります。記憶するときは、より近い関係性でまとまりを意識して覚えることで、意味ネットワークをうまく活用することができるでしょう。

多くの場合、情報の結びつきは無意識のうちになされて潜在的に記憶されます。にもかかわらず、場合によっては1年などかなりの長期にわたって効果が持続する点もプライミング効果の興味深いところです。識者の間では、関連性のあるもの同士が近接しながら情報が整理されていくプライミング効果を利用した、記憶手法開発の新たな研究も待たれています。

プライミング効果による連想の例

プライミング効果は、意味ネットワークをもとに派生する連想にもとづいて記憶を想起させる働きをもっています。脳内でプライム刺激を処理していると無意識のうちに関連する情報も活性が促進されて、記憶を思い出しやすくなります。自動的に活性が促進されるため認知的な処理負担が軽減されることでターゲットに関する記憶が想起されやすくなるのです。以下に具体的な例を2つあげてみましょう。

言葉の連想: 『10回言ってゲーム』でよく知られる連想効果

たとえば『10回言ってゲーム』で「キャンパスって10回言ってみて」と言われて10回言ったあとに「角度を測るのは?」と聞かれて分度器ではなく「コンパス」と答えてしまうのはプライミング効果です。「キャンパス」というプライム刺激が「コンパス」というターゲットを活性化させて意識するよりも先に言葉が出てしまったのです。

映像の�連想: ラーメンの映像を見た日はラーメンが食べたくなる?

たとえば前の日の夜に、人気料理研究家がとても美味しそうなラーメンを簡単につくる番組を視聴して、そのシーンが強く印象に残っているとします。すると翌日外食時にメニューを選ぶ際に、あえて意識することもなくラーメンを選んでしまうのは、プライム記憶の影響です。

思い出すことを抑制してしまうケースとは?

こうしたプライミング効果が生じるのは、言葉や映像がそれぞれ脳の中で意味ネットワークを形成しているからです。プライム効果は購買行動を誘導する印象操作的な要素ももっています。CMや広告はプライム効果を意識して設計されています。しかしながら、それと意図しなくても同様の効果を生んでしまう場合があります。たとえば、ドラマや映画に出演する俳優や女優の印象です。本人の性格やキャラクターというよりは、直前に演じた役どころのイメージが強く作用することが少なくありません。愛されキャラを演じた人が「好感度調査」の上位にランクインするのもプライム効果の影響例のひとつです。

また条件によっては、プライム刺激が記憶を思い出そうとする際に抑制��効果を与えるネガティブ・プライミングになってしまう場合もあります。ネガティブ・プライミングとは、一度無視された妨害刺激が、次にターゲットとして注意を向けられた場合に、反応時間が遅延してしまうという現象のことです。たとえば、プライム刺激として青い絵と赤い絵を見せたあとに、赤いものの名前だけを回答するように求めたとします。青い絵によって青に対する情報も活性が促進されているのですが、それを無視されてしまうと、ネガティブ・プライミングが発動してしまうのです。

まとめ

長期記憶のひとつに分類される、先に取り入れた情報の記憶に無意識のうちに影響を受けてしまうプライミング効果についてまとめました。プライミング効果は、マーケティングの領域でも多く取り入れられており、さまざまな先行刺激によって消費者を誘導しようという試みが行われています。デザインの分野においても、この先行刺激をうまくユーザー体験に盛り込むことで、自然とユーザーの行動変容を促すような設計に活かせるのではないでしょうか?

参考文献

鹿取廣人 (編)・杉本敏夫 (編)・鳥居修晃 (編)・河内十郎 (編) (2020).『心理学第5版補訂版』東京大学出版

渋谷昌三 (2021). 『決定版 面白いほどよくわかる!心理学の本』 西東社

服部雅史・小島治幸・北神慎司 (2022).有斐閣ストゥディア『基礎から学ぶ認知心理学 人間の認識の不思議』 有斐閣

デルタプラス編集部(2020).『教養としての心理学101』デルタプラス

太田 信夫 (1988). 長期記憶におけるプライミング―驚くべき潜在記憶(implicit memory)― 心理学評論, 31 (3), 305-322

「平成18 年度情報流通センサス報告書」総務省情報通信政策局情報通信経済室